Хотя поход Тохтамыша не сравним с нашествием Батыя или Мамая, его рати разграбили Коломну, Переславль, Юрьев, Владимир, Звенигород, и только под Волоколамском ополчение во главе с Владимиром Андреевичем Храбрым отбило вражескую рать.

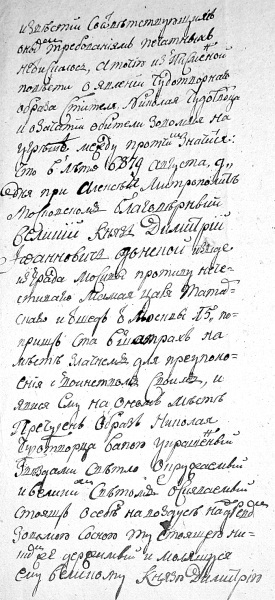

Обелиск Дмитрию Донскому на Куликовском поле

Может сложиться ложное впечатление, будто плодами победы русских войск на поле Куликовом воспользовался хан Тохтамыш, воцарившийся в Орде. Действительно, много унижений пришлось еще вытерпеть русским князьям, снова вынужденным платить большую дань Орде. Однако итог славного сражения заключался вовсе не в этом. Разгром татаро – монгольских ратей предотвратил разорение русских земель, гораздо более жестокое, чем нанес в 1382 году Тохтамыш. Трудно даже представить, что случилось бы с оставшимися без защиты русскими княжествами, если бы Мамай одержал победу. По пессимистическому сценарию они могли быть завоеваны и поделены между укрепившейся Ордой, Литвой и другими соседями, покушавшимися на русские земли, а ослабевшее Московское княжество могло и не стать тем центром, вокруг которого сформировалось Русское государство, а в конечном итоге и Россия.

Значение победы на поле Куликовом трудно переоценить. После нее развитие Руси и Золотой Орды ускоренно пошло в разных направлениях: Орда неуклонно двигалась к распаду и постепенному закату, а Русь – к объединению и расцвету. Тохтамыш потерпел поражение в войне с Тимуром, длившейся с 1389 по 1395 год, а в 1398–1399 годах был разбит ханом Темир – Кутлуем. Золотая Орда распалась на множество частей: Большую Орду, Казанское, Сибирское. Крымское, Заволжское и другие ханства.

Духовный итог Куликовской битвы не менее важен, чем военный. Общий порыв воинов, как написано в «Задонщине», сражавшихся «за землю за Русскую, за веру христианскую», позволил им почувствовать себя сынами одного Отечества, осознать силу и значимость своего единения. Психология, характерная для эпохи удельных княжеств, стала уступать место иной, общерусской психологии. Именно поэтому герои Куликовской битвы так любимы народом в течение столетий, их подвигам посвящены поэтические сказания, близкие по содержанию летописям. Дмитрий Донской после своей кончины почитался православными верующими как святой, хотя официальная общецерковная его канонизация состоялась только в 1988 году. В 1992 году площадь и бульвар в районе Москвы Северное Бутово получил имя Дмитрия Донского. В подмосковном г. Дзержинском 21 сентября 1997 года открыт памятник Дмитрию Донскому, его именем названа площадь, где в 2005 году планируется начать возведение приходского храма, который будет освящен в честь святого благоверного князя.

В войске, одержавшем победу на поле Куликовом, были не только этнические русские, но и литовцы, принявшие православие, а также крестившиеся выходцы из Орды, перешедшие на службу к русским князьям. Однако по своему сознанию эти люди были именно русскими. Победа в Куликовской битве – это торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро – монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию Русского государства и в будущем – России.

Елена Егорова

Ссылки и комментарии

1 Макаровский Е. Битва Куликовская, битва Окуневская… К легенде о 250–летнем татаро – монгольском иге // Вестник, 2000, N№ 2 (235).

2 Лошиц Ю.М. Дмитрий Донской. – М.: Новатор, 1996. С. 11.

3 Темник – военачальник, командовавший туменом – войском численностью около 10 000 чел.

4 Впоследствии Дмитрий Константинович княжил в Нижнем Новгороде.

5 Осенью 1374 года скончался дядя Дмитрия Ивановича, тысяцкий Василий Вельяминов, имевший на Москве большую власть, сравнимую с великокняжеской. Против ожидания Дмитрий Иванович не передал эту должность Ивану Вельяминову, а вовсе ее упразднил, учредив гораздо менее значимый пост наместника Москвы, который получил боярин Федор Свибло. Затаив глубокую обиду, честолюбивый Иван ранней весной 1375 году тайно перебежал на службу к Михаилу Тверскому. Переход боярина от одного князя к другому был на Руси в порядке вещей, но делалось это открыто. Поступок Ивана считался изменой. В 1378 году изменник, возвращавшийся из Орды, был схвачен под Серпуховом и казнен в Москве 30 августа при большом скоплении народа. Эта была первая и последняя казнь в княжение Дмитрия Ивановича.

6 Примером может служить высказывание председателя одной из национальных партий Татарстана, в котором он рассматривает битву «как элемент гражданской войны» и поэтому считает, что празднование ее годовщины ущемляет национальные и религиозные чувства татар.

7 Сказание о Мамаевом побоище // Храбрые русичи. – М.: Московский рабочий, 1986. С. 150.

8 Современные историки оценивают численность русских войск в диапазоне от 50 000 до 150 000 человек. Численность татаро – монгольских войск была примерно в полтора раза больше.

9 Сказание о Мамаевом побоище // Храбрые русичи. – М.: Московский рабочий, 1986. С. 152.

10 В датах событий, непосредственно предшествующих Куликовской битве, есть разночтения в первоисточниках. Здесь приводится наиболее вероятный, по мнению ряда современных ученых, вариант.

11 Подробности изложены в статье: Кузнецов О.Ю. Локализация Куликова поля по русским средневековым письменным источникам // Изучение историко – культурного и природного наследия Куликова поля. – Москва – Тула, 1999. С. 16–33.

12 Сказание о Мамаевом побоище // Храбрые русичи. – М.: Московский рабочий, 1986. С. 162.

13 Летописная повесть о Куликовской битве // Лошиц Ю.М. Дмитрий Донской. Сборник. – М.: Новатор, 1996. С. 303.

14 В 1865–1894 годах в селе Монастырщина, на легендарном месте захоронений воинов, павших во время сражения, построили каменный храм во имя Рождества Богородицы. Несколько раньше, 8 сентября 1850 года, на Куликовом поле торжественно открыли памятник Дмитрию Донскому в виде чугунного обелиска, увенчанного золоченой главой с крестом. Обелиск был изготовлен по эскизу А.П. Брюллова. Рядом в 1911–1917 годах построен храм преподобного Сергия Радонежского по проекту А.В. Щусева. Этот замечательный памятник архитектуры отреставрирован в 1980 году.

15 Схемы Куликовской битвы приведены по книге: Куликовская битва: Сборник статей. – М.: Наука, 1980.

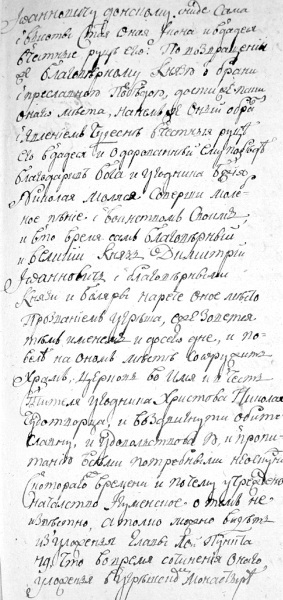

Древнее название Угреша

В книге Александра Ратшина «Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России», изданной в 1852 году, говорится, что Николо – Угрешский монастырь расположен «в 15 верстах от Москвы, на левом берегу Москвы – реки, на урочище, издавна известном под именем Угреши, около коего протекает река, называемая также Угрешею».

Название этой речки на межевых планах и картах второй половины XIX века разнится: на плане 1877 года1 значится «река Хрупонь», а на плане 1855 года2 – «ручей Чертолье», на карте середины XIX века, исправленной и дополненной в 1852–1858 годах – «река Горка». Это означает, что обмелевшую речку, обращенную возле монастыря в каскад прудов, в окрестных селениях называли по – разному, что и отразилось в межевых планах. Ситуация, когда одно и то же место, населенный пункт или река имеют несколько названий, встречается нередко. И наоборот, названия часто повторяются. Например, Чертольем (ранее Черторьем) называли местность и реку к западу от Московского Кремля в районе современных улиц Пречистенка, Остоженка, Сивцев Вражек.

Произошло это название, как полают, от слова «черторой» – овраг, рытвина от воды. Неудивительно, что в нашей местности ручей, протекающий в овраге, называли Чертольем, Хрупонью3, Угрешей и Горкой (в окрестностях и сейчас много горок). Название «Угреша» очень древнее, и многие местные жители неправильно относили его только к территории Николо – Угрешского монастыря. По старинному преданию, это название дал святой благоверный князь Дмитрий Донской: