В августе 1885 года Бисмарк послал четыре военных корабля в Занзибар и потребовал, чтобы султан передал свое государство Германии. Через месяц, к моменту отплытия на родину, территория султаната была аккуратно поделена между Германией и Британией. Бывшему правителю осталась прибрежная полоса земли. При этом султан не был единственным проигравшим. Труды Джона Керка в Африке были окончены: немцы потребовали его отставки и добились ее. Не то чтобы немцы пеклись о Занзибаре. Всего несколько лет спустя, в июле 1890 года, преемник Бисмарка признал британский протекторат над Занзибаром в обмен на передачу немцам острова Гельголанд, лежащего у германского побережья Северного моря. Это действительно была “Монополия” в глобальном масштабе.

Такая история повторялась по всей Африке: вождей обманывали, племена лишались своих земель, наследство передавалось по бумагам со следом большого пальца или кривым крестом, а сопротивление преодолевалось с помощью пулеметов Максима. Народы Африки были покорены один за другим: зулу, матабеле, машона, государства Нигера, Кано, динка и масаи, суданские мусульмане, Бенин и бечуаны. К началу нового столетия раздел был практически завершен. Англичане почти осуществили мечту Сесила Родса о непрерывных владениях от Кейптауна до Каира: их африканская империя тянулась на север от Капской колонии через Наталь, Бечуаналенд (Ботсвану), Южную Родезию (теперь Зимбабве), Северную Родезию (Замбию), Ньясаленд (Малави), а на юг от Египта — через Судан, Уганду и Восточную Африку (Кению). Германская Восточная Африка была единственным недостающим звеном в намеченной цепи Родса. Кроме того, как мы увидели, у немцев были также Юго-Западная Африка (Намибия), Камерун и Того. Правда, у англичан в Западной Африке имелись Гамбия, Сьерра-Леоне, Золотой Берег (Гана) и Нигерия, а также север Сомали. Но их западноафриканские колонии были островками в настоящем море французских, лежащих от Туниса и Алжира на севере, через Мавританию, Сенегал, Французский Судан, Гвинею, Кот-д'Ивуар, Верхнюю Вольту, Дагомею, Нигер, Чад, Французское Конго и Габон. Большая часть Западной Африки находилась в руках французов. Их единственным владением на востоке Африки был Мадагаскар. Помимо Мозамбика и Анголы, Португалия сохранила анклав в Гвинее. Италия приобрела Ливию, Эритрею и большую часть Сомали. Бельгии (точнее, бельгийскому королю) принадлежала обширная центральная часть Конго. А у Испании был Рио-де-Оро (теперь Южное Марокко). Африка почти целиком оказалась в руках европейцев, и львиная ее доля принадлежала Британии.

“Еще более великая Британия”

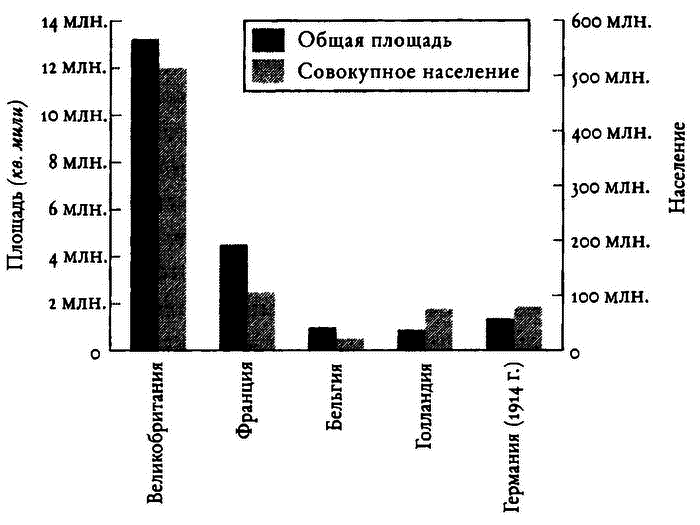

К 1897 году — шестидесятому году правления Виктории — Британская империя стала крупнейшей в истории. В 1860 году площадь ее территории составляла около 9,5 миллиона, к 1909 году — 12,7 миллиона квадратных миль. Теперь она (будучи в три раза больше Французской империи и в десять раз — Германской) занимала приблизительно 25% мировой суши. Подданные королевы Виктории — около 444 миллионов человек — составляли примерно четверть населения планеты. Мало того, что Британия вышла победителем в “драке за Африку”. Она ввязалась в другую “драку” — на Дальнем Востоке. Там империя поглотила северную часть Борнео, юг Малакки, кусок Новой Гвинеи, не говоря уже о ряде островов в Тихом океане: Фиджи (1874), острова Кука (1880), Новые Гебриды[132] (1887), острова Феникс (1889), острова Гилберта и Эллис (1892), Соломоновы острова (1893). Согласно “Сент-Джеймс гэзетт”, королева-императрица властвовала над “одним континентом, сотней полуостровов, пятьюстами мысами, тысячей озер, двумя тысячами рек, десятью тысячами островов”. Была выпущена почтовая марка с изображением карты мира и подписью: “Мы владеем империей более обширной, чем любая из существовавших прежде”. Карты, на которых территория Британской империи была окрашена в ярко-красный цвет, висели во всех школах страны. Неудивительно, что британцы решили, будто имеют данное Богом право править миром. Британская империя была, как отметил журналист Джеймс Луис Гарвин в 1905 году, “державой такого масштаба и великолепия, которые превышают пределы естественного”.

Масштаб империи можно оценить не только по атласам и данным переписи населения. Британия была мировым банкиром. К 1914 году ее зарубежные инвестиции оценивались в 3,8 миллиарда фунтов стерлингов, или от двух пятых до половины всех иностранных активов в мире. Это более чем вдвое превышало французские зарубежные инвестиции и в три раза — немецкие. Ни одна другая страна никогда не держала настолько значительную долю своих активов за рубежом. В 1870-1913 годах поток капитала составлял в среднем 4,5% ВВП, превышая 7% в 1872, 1890 и 1913 годах. В обеих Америках инвестировали больше британского капитала, привлеченного на фондовом рынке, чем в самой Великобритании. Кроме того, потоки английского капитала были распределены гораздо шире, чем вложения других европейских стран. На Западную Европу приходилось около 6% британских зарубежных инвестиций, около 45% — на Соединенные Штаты и “белые” переселенческие колонии, около 20% — на Латинскую Америку, 16% — на Азию, 13% — на Африку. Правда, в британские колонии было вложено всего 1,8 миллиарда фунтов, причем почти все — в старые колонии. Новым территориям, приобретенным в ходе “драки за Африку”, мало что досталось. Однако значение империи росло. В 1865-1914 годах она привлекала в среднем 38% портфельных инвестиций. К 90-м годам XIX века ее доля выросла до 44%. Увеличивалась и доля английского экспорта в остальные части империи — примерно с трети до почти двух пятых в 1902 году.

Европейские колониальные империи: территория и население (ок. 1939 г.)

Не вся Британская империя жила под скипетром британского монарха: атласы скрывали действительные границы английского влияния. Например, огромные инвестиции в Латинскую Америку давали Великобритании такое множество рычагов (особенно это касается Аргентины и Бразилии), что было вполне допустимо говорить о некоторых странах как о “неформальных” английских колониях. Можно, конечно, возразить, что для британских инвесторов не было никакого смысла вкладывать капитал в Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, а следовало модернизировать промышленность самих Британских островов. Но ожидаемая отдача от зарубежных инвестиций была, как правило, выше, чем от внутренних. В любом случае, это не было игрой с нулевой суммой. Новые иностранные инвестиции скоро стали окупаться, так как доходы от зарубежных активов превышали объем оттока капитала: в 1870-1913 годах поступления из-за границы составляли 5,3% ВВП. При этом нет явных свидетельств того, что британская промышленность до 1914 года испытывала нехватку капитала.

Но британцы расширяли свою неформальную империю не только инвестициями. Коммерция вынудила целые отрасли мировой экономики усвоить принципы фритредерства (вспомним, например, торговые соглашения с латиноамериканскими странами, Турцией, Марокко, Сиамом, Японией и южными островами Тихого океана). К концу XIX века около 60% объема британской торговли приходилось на неевропейских партнеров. Свободная торговля с развивающимися странами была выгодна Британии. Со своими огромными доходами от зарубежных инвестиций (и не забывая о “невидимых” статьях вроде страхования и фрахта) она могла позволить себе импортировать значительно больше, чем экспортировала сама. Как бы то ни было, соотношение импортных и экспортных цен в 1870-1914 годах было приблизительно на 10% в пользу Великобритании.

Британия также устанавливала нормы для международной валютной системы. В 1868 году только Великобритания и некоторые экономически зависимые от нее страны (Португалия, Египет, Канада, Чили, Австралия) следовали золотому стандарту, гарантировавшему свободный обмен бумажных ассигнаций на золото. Франция и другие члены Латинского валютного союза[133], а также Россия, Персия и некоторые латиноамериканские государства придерживались биметаллической (золото и серебро) системы, а в большинстве остальных стран мира существовал серебряный монометаллизм. К 1908 году, однако, только Китай, Персия и небольшая группа центральноамериканских стран все еще имели дело с серебром. Золотой — стерлинговый! — стандарт фактически стал мировым, хотя и не назывался “стерлинговым”.