Моноциты составляют от 3 до 11 % циркулирующих лейкоцитов крови (90–600 в 1 мкл, 0,09–0,6 × 109/л). Время их пребывания в кровеносной системе 2–3 дня, после чего они мигрируют в ткани, где превращаются в макрофаги и выполняют свою главную функцию защиту организма. Моноцит – клетка овальной формы, диаметром около 15 мкм. Крупное почкообразное богатое хроматином ядро окружено большим количеством голубоватой цитоплазмы, в которой присутствуют мелкие азурофильные гранулы (первичные лизосомы). В клетке имеется умеренное количество органелл (рис. 24).

Рис. 24. Моноцит (по Крстичу, с изм.)

1 – лизосома; 2 – митохондрия; 3 – ядро; 4 – комплекс Гольджи

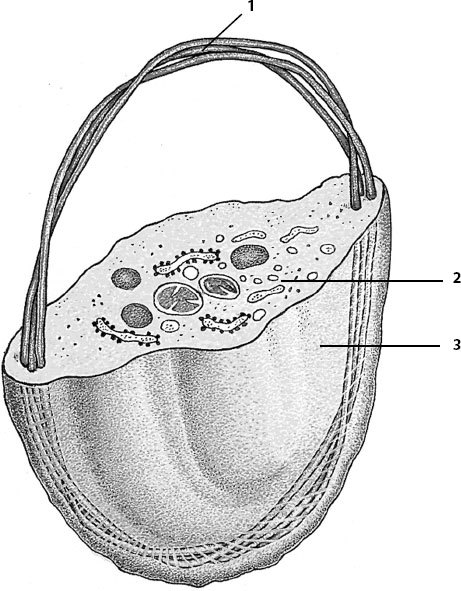

Тромбоциты, или кровяные пластинки, уплощенные овальные двояковыпуклые безъядерные фрагменты крупных клеток мегакриоцитов диаметром 2–4 и толщиной 0,5–0,75 мкм. Количество их достигает 180–320 тыс. в 1 мкл крови (180,0 × 109–320,0 × 109/л). Время их циркуляции в крови не превышает семи дней, после чего они попадают в селезенку и легкие, где разрушаются. Тромбоциты участвуют в свертывании крови, остановке кровотечений и в защите организма благодаря способности фагоцитировать вирусы, иммунные комплексы и неорганические частички. При повреждении стенок мелких кровеносных сосудов кровотечение прекращается в течение 1–3 мин (первичный гематиз), при ранении более крупного кровеносного сосуда тромбоциты прилипают к ним и реагируют, в результате чего из них высвобождаются биологически активные вещества, которые вызывают сужение сосудов. Под действием одного из них белок плазмы протромбин, образующийся в печени, превращается в тромбин, который вызывает переход плазменного белка фибриногена, также образующегося в печени, в фибрин. Последний и формирует основную часть тромба (рис. 25).

Рис. 25. Тромбоцит (по Альбертсу и соавт., с изм.)

1 – пучок микротрубочек; 2 – грануломер; 3 – гиаломер

Собственно соединительные ткани

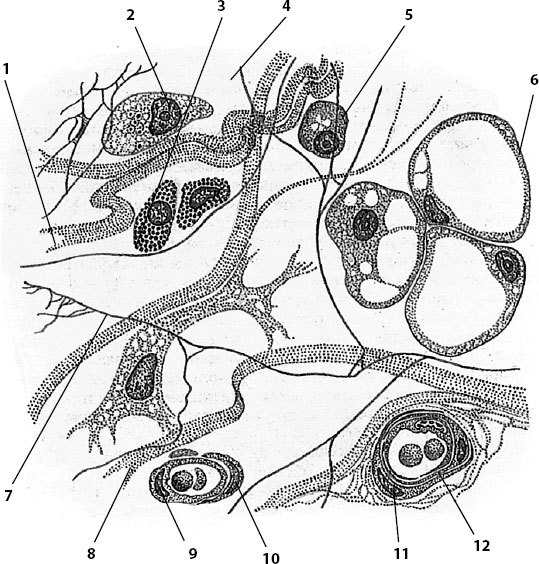

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, покрывает мышцы, образует строму (каркас) большинства внутренних органов, собственную пластинку слизистой оболочки, подсерозную основу, адвентициальную оболочку. РВСТ состоит из многочисленных собственных и пришлых клеток (фибробласты, фиброциты, ретикулярные, перициты, макрофагоциты, тканевые базофилы, плазмоциты, жировые, пигментные, лимфоциты, гранулярные лейкоциты), которые располагаются в межклеточном веществе (рис. 26). Последнее продуцируется в основном фибробластами и представлено коллагеновыми, эластическими, ретикулярными волокнами и основным веществом. По мере старения фибробласты превращаются в многоотростчатые фиброциты, которые образуют трехмерную сеть, в пространствах которой располагаются различные клетки. Тучные клетки лежат вблизи капилляров, перициты окружают капилляры, будучи внедрены в их базальную мембрану. Наряду с клетками, синтезирующими компоненты межклеточного вещества, в РВСТ присутствуют и клетки, разрушающие его фиброкласты, которые по своей структуре весьма напоминают фибробласты; они фагоцитируют коллаген и богаты лизосомами.

Рис. 26. Рыхлая волокнистая соединительная ткань

1 – коллагеновое волокно; 2 – макрофагоцит; 3 – тканевый базофил; 4 – аморфное межклеточное (основное) вещество; 5 – плазмоцит (плазматическая клетка); 6 – адипоцит (жировая клетка); 7 – эластическое волокно; 8 – фибробласт; 9 – эндотелиоцит; 10 – перицит; 11 – миоцит; 12 – кровеносный сосуд

Коллаген образован тремя полипептидными α-цепями, которые, скручиваясь, образуют молекулу тропоколлагена. Коллаген имеет спиральное строение, что обеспечивает создание весьма прочных малорастяжимых структур. Коллагеновые волокна толщиной 1–20 мкм – это изогнутые тяжи, состоящие из фибрилл с поперечной исчерченностью. Эластические волокна толщиной от 3 до 10 мкм образованы белком эластином, который также синтезируется фибробластами. В отличие от коллагеновых эластические волокна способны растягиваться в 1,5 раза, после чего возвращаются в исходное состояние. Эластические волокна анастомозируют и переплетаются между собой, образуя сети, окончатые пластины и мембраны. Тонкие (от 100 нм до 1,0 мкм), разветвленные, малорастяжимые ретикулярные волокна, переплетаясь между собой, образуют мелкопетлистую сеть, в ячейках которой расположены клетки. Ретикулярные волокна образуют каркасы лимфоидных органов (органов кроветворения и иммунной системы), печени, поджелудочной железы и других паренхиматозных органов, окружают капилляры, кровеносные и лимфатические сосуды, а также связаны с ретикулярными клетками.

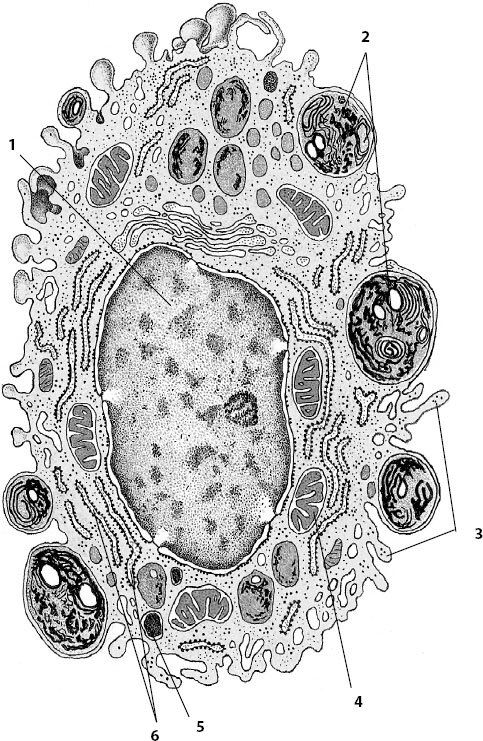

Рис. 27. Макрофаг (по Крстичу, с изм.)

1 – ядро; 2 – фаголизосомы (вторичные лизосомы); 3 – псевдоподии; 4 – митохондрия; 5 – остаточное тельце; 6 – цистерны гранулярной эндоплазматической сети

Макрофаг (макрофагоцит). В 1882 г. И. И. Мечников впервые описал фагоцитоз. За это открытие он был удостоен Нобелевской премии. После двух-трех суток циркуляции моноцит покидает кровеносное русло. За сутки у человека обменивается 0,5–1,0 × 109 моноцитов, причем количество их в циркулирующей крови примерно в 20 раз меньше, чем в тканях. В 70-х годах XX века сформировалось представление о системе мононуклеарных фагоцитов (СМФ), включающей группу клеток, объединенных общностью происхождения из моноцитов крови (которые, в свою очередь, имеют общего предшественника стволовую кроветворную клетку), строения и функции – активный фагоцитоз и пиноцитоз (рис. 27).

Основной особенностью макрофагов является большое количество различных функциональных форм лизосом. Макрофаги секретируют большое количество различных биологически активных веществ. Зрелые макрофаги не способны делиться. В то же время СМФ является саморегулируемой системой. В ответ на раздражение периферического звена (тканевые макрофаги), усиливается деление (пролиферация) клеток-предшественниц моноцитов в костном мозге, увеличивается количество моноцитов костного мозга и крови, они мигрируют в ткани и превращение в макрофаги.

ВНИМАНИЕ

Основные функции макрофагов – это участие в естественном, специфическом, противоопухолевом иммунитете и секреция различных биологически активных веществ.

Плазматические клетки (пл. кл.) вырабатывают антитела (иммуноглобулины), это определяет их важнейшую роль в защите организма. Следует обратить внимание на происхождение пл. кл. из В-лимфоцитов. Плазмоциты – белоксинтезирующие клетки, богатые элементами зернистого ЭР, располагающиеся вблизи мелких кровеносных сосудов в лимфоидных органах, в слизистой оболочке пищеварительной и дыхательной систем и т. д. (рис. 29).

Тучные клетки содержат множество крупных (до 2 мкм) мембранных гранул, богатых биологически активными веществами, влияющими на кровеносные сосуды.

Рис. 28. Происхождение и структура системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ)

Ретикулярная клетка (Р. кл.) – удлиненная клетка, ее многочисленные отростки соединяются с отростками других Р. кл., формируя сеть. Ретикулярные волокна располагаются в углублениях, образованных плазмалеммой клетки и ограниченных ею. При неблагоприятных условиях (инфекция, внедрение инородных частиц и т. д.) Р. кл. округляются, отделяются от ретикулярных волокон и становятся способными к фагоцитозу. Ретикулярные клетки образуют строму органов иммунной системы и кроветворения (рис. 30