В некоторых случаях теплый слой отсутствует полностью и на поверхность выходят холодные воды.

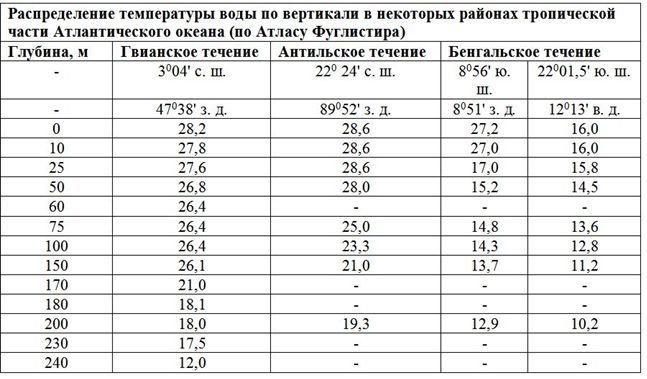

В связи с различной толщиной поверхностного слоя термоклин располагается на разной глубине. Из таблицы видно, что он наклонен с востока на запад. В отдельных местах в области подъема он начинается уже ниже 10 м, на западе, в зоне погружения вод, иногда глубже 100- 150 м. Положение слоя скачка температуры представляет значительный интерес, так как оно определяет перемешивание вод, а также условия обитания организмов. Многие животные живут либо ниже слоя скачка, либо выше его или, наконец, держатся в самом слое термоклина. Одни животные легко его преодолевают во время вертикальных миграций, для других же он является непреодолимой преградой. Кроме глубины слой скачка температуры характеризуется еще вертикальным градиентом (изменением температуры на единицу расстояния по вертикали). Эта величина иногда очень значительна, особенно там, где поверхность сильно нагревается солнечными лучами, а снизу поступают холодные воды. Так, летом 1969 г. над банкой Кампече наблюдался вертикальный градиент около 2° на глубину 1 м. Обычно же в слое скачка он равен нескольким десятым градуса на метр. Это тоже означает резкую стратификацию вод по температуре. При маловетрии и штиле, главным образом летом, в тропиках тонкий поверхностный слой воды толщиной около 1 м прогревается до 30° и более, и непосредственно под ним создается вторичный, поверхностный слой скачка. При усилении ветра вода перемешивается, и слой скачка исчезает. (Рис. 4. Сложный характер распределения температуры л солености по вертикали в слое скачка (по Л. М. Бреховских и К. Н. Федорову, 1971))

В последнее время с помощью приборов непрерывной записи температуры (батитермограф, термозонд) обнаружены случаи существования двух и трех слоев скачка, каждый из которых связан с определенными условиями перемешивания. Своеобразный «ступенчатый» рисунок слоя скачка наблюдался в некоторых течениях, несущих различные воды.

На глубинах 100-700 м, т. е. в слое скачка, прибором непрерывного действия обнаружены многочисленные слабые инверсии температуры (до 0,2-0,5°), резкие микроскачки и серии микроскачков в распределении температуры (и солености). Общая устойчивость структуры невелика, она быстро изменяется. Слои с одинаковой температурой, т. е. прослойки и «ступеньки» второстепенных микроскачков, появляются и исчезают. Толщина микрослоев 3-25 м, а горизонтальные размеры структурных элементов 5-15 км. Часто на расстоянии двух миль - уже другая микроструктура (рис. 4). Очевидно, это связано со сложной динамикой слоев, с чередованием их и прослоек воды разных свойств.

Рис. 4. Сложный характер распределения температуры и солености по вертикали в слое скачка (по Л. М. Бреховских и К. Н. Федорову, 1971)

В областях погружения прогревшиеся на поверхности теплые воды проникают на значительную глубину. Под их напором слой скачка температуры опускается, сильно ослабляется или разрушается совсем. Кривая распределения температуры по вертикали приближается к наклонной прямой. Характер распределения температуры по вертикали позволяет приближенно судить о направлении вертикальных движений вод.

Следует также учитывать короткопериодные изменения температуры, связанные с внутренними волнами. Они возникают на границе между поверхностной и подповерхностной водами. В последние годы обнаружено, что внутренние волны имеют очень сложный спектр. Наряду с колебаниями приливной периодичности обнаружены внутренние волны с периодичностью в несколько минут. В Атлантическом океане на глубине 100 м были отмечены внутренние волны длиной 480 м, с фазовой скоростью 43 м/сек и амплитудой около 15 м. Сходные внутренние волны обнаружены и в других местах.

Обычно на картах и в атласах приводится распределение температуры на поверхности. Поверхностная температура очень важна для изучения взаимодействия океана и атмосферы. Для исследования жизни океана важнее карты горизонтального распределения температуры на глубинах 50, 100, 200, 300 м. Эти карты отражают в основном вертикальные составляющие циркуляции вод и могут служить ориентирами для поиска перспективных в промысловом отношении районов. Обширные районы высоких температур на глубинах 100-300 м соответствуют погружению вод. Районы низких (ниже 20°) температур на глубине 100 и тем более 50 м - это районы интенсивного подъема вод.

Третий слой вод характеризуется относительно холодными водами, приходящими в основном из Субантарктики. Они проникают в промежуточные и глубинные слои в Карибское море и Мексиканский залив, в Аравийское море. В местах подъема они приближаются, а местами выходят на поверхность. В пределах этих вод температура равномерно понижается с увеличением глубины.

Большие различия температуры по вертикали использованы в тропиках для выработки электроэнергии на единственной в мире мареотермической электростанции в городе Абиджане (Берег Слоновой Кости). На поверхности температура воды 28-30°, в лагунах - еще выше, а в подводном каньоне здесь же рядом, но па глубине 400-500 м - 8-10°. Холодная вода перекачивается по трубам на электростанцию и используется в качестве холодильника. Теплая поверхностная вода помещается под очень низкое атмосферное давление, в 100 раз ниже нормального, закипает при температуре около 30° и испаряется. Пар вращает турбины, а затем поступает в холодильник, охлаждаемый глубинной водой. На станции установлены два турбогенератора по 7 тыс. квт. Перепад температуры составляет 20°.

Соленость воды верхнего слоя определяется в основном соотношением количества осадков и величины испарения, а в нижних слоях - поступлением вод из других районов. В связи с этим в субтропических и тропических широтах происходит осолонение до 36%о и более (%о - промилле - одна десятая процента). У экватора, наоборот, вода несколько опресняется. Там соленость равна 34-35%о. Обширные области низкой солености в трех океанах связаны с локальным увеличением количества осадков и большим речным стоком. Это угол Гвинейского залива, северная часть Бенгальского залива и район Тихого океана близ Панамы.

В западных частях океана из-за испарения соленость поверхностного слоя в целом выше, чем на востоке. Слой высокосоленых вод здесь больше (более 36%о). На 100- 200 м соленость нередко достигает и даже превышает 37°/00. В восточных районах в результате подъема промежуточных субантарктических вод низкой солености вподповерхностпых слоях соленость ниже, чем на западе.

Высокосоленые воды, погружающиеся близ тропиков, в подповерхностном слое распространяются в сторону экватора па той глубине, которая соответствует их плотности, т. е. глубже теплой экваториальной воды, но выше воды субантарктического происхождения. Экваториальная вода, очень легкая из-за высокой температуры и относительно низкой солености, остается в поверхностном слое. В результате па значительном протяжении акватории тропического пояса наблюдается характерная стратификация вод по солености: в подповерхностном слое на глубинах 100-200 м находится вода максимальной солености (36-37%о), пришедшая сюда из широт 25- 30° с. ш. и 10-25° ю. ш. От этого слоя соленость понижается к поверхности вследствие дождевого опреснения у экватора, а также на больших глубинах из-за перемешивания с промежуточными субантарктическими водами. Близ тропиков, в областях осолонения, максимальная соленость наблюдается непосредственно на поверхности. Ближе к экватору слой максимальной солености постепенно погружается из-за увеличения слоя поверхностных опресненных вод. Обычно слой максимальной солености совпадает по глубине со слоем скачка температуры. В районах интенсивного подъема вод они приближаются к поверхности до глубины 50 м и меньше. Наоборот, в местах погружения вод опускаются до 200 м и больше.

Как обнаружено в последние годы, оси, или стрежни, течений Ломоносова и Кромвелла довольно точно совпадают со слоем максимальной солености и слоем скачка температуры. Таким образом, этот подповерхностный слой представляет большой интерес с океанографической и гидродинамической точек зрения. Это относительно тонкий слой мощного течения, несущего воду высокой солености из западных районов океана в восточные. Одновременно в этом слое происходит значительное понижение температуры сверху вниз. В верхней части потока относительно медленно движется вода, постоянно смешивающаяся с теплой поверхностной. Ниже, в струе с максимальной скоростью - «чистая» центральная тропическая (или субтропическая) вода максимальной солености, а еще ниже, в струе с меньшей скоростью - вода, смешивающаяся с более холодной и менее соленой субантарктической. Такое движение на большие расстояния без существенного перемешивания возможно только внутри резкого слоя скачка плотности. Характеристики вод в подповерхностном противотечении постепенно изменяются: сам поток приближается к поверхности, соленость понижается вниз по течению.