Зимой в результате выхолаживания суши над Азией устанавливается высокое давление (порядка 1035 мб). Над теплыми водами океана давление ниже. Разность давлений создает устойчивый, но несильный (2- 4 балла) поток воздуха с континента на океан с северо-востока на юго-запад. По некоторым свойствам он сходен с пассатом. Смена ветра определенным образом влияет на направление течений в северной части Индийского океана, а также на температуру, осадки, испарение, соленость. Аналогичная циркуляция - между Юго-Восточной Азией и Тихим океаном.

Муссонная циркуляция развивается (но слабее) и в некоторых других районах, например к юго-востоку от Северной Америки.

Таким образом, основной процесс в тропиках - интенсивный прогрев поверхности океана и передача тепла в атмосферу. Океан отдает здесь атмосфере тепло, а получает от нее количество движения, порождающее волны и течения.

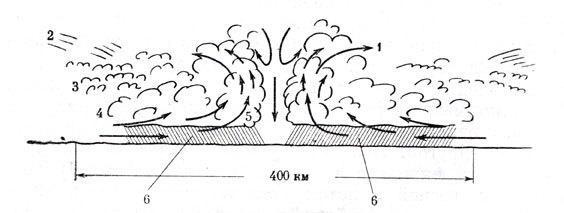

Тропические циклоны. В тропических широтах возникают, развиваются и движутся чрезвычайно опасные метеорологические образования - тропические циклоны. Они распространены в основном в западных, теплых частях океанов. В Атлантическом они называются вест-индскими ураганами, в западной части Тихого - тайфунами. В связи с особенностями циркуляции атмосферы и вод западные части океанов в низких широтах существенно теплее восточных. Особенно сильно, до 30°, эти воды нагреты во второй половине лета и в начале осени. От теплой поверхности воды нагревается воздух. Нагрев вызывает мощные восходящие движения воздуха, происходит сильное испарение, атмосферное давление резко падает. При конденсации влаги выделяется скрытая тепловая энергия, которая нагревает воздух и еще более усиливает восходящие потоки влажного воздуха. В образовавшуюся область пониженного атмосферного давления с разных сторон устремляется, засасывается воздух. Из-за суточного вращения Земли потоки воздуха отклоняются (в северном полушарии против часовой стрелки). Создается воздушный вихрь диаметром в сотни километров, с очень низким давлением в середине (рис. 2). Направленные к его средней части (под некоторым углом) воздушные потоки имеют очень большую скорость и часто (но не всегда) достигают силы урагана, т. е. 12 баллов, или приблизительно 30 и даже 100 м/сек (для такой скорости ветра нет градаций в шкале Бофорта). С возрастанием скорости ветра растет его разрушительная сила как на море, так и на суше. Одновременно с вращательным движением тропический циклон имеет поступательное - он перемещается над теплой водой обычно со скоростью 15-20 км/час и следует приблизительно вдоль оси теплых течений. Теплая поверхность вод поддерживает силу этого вихря, и вдоль течений он проходит большие расстояния, проникая до умеренных широт (Ньюфаундленд, Англия, Япония, Камчатка). Над холодными водами циклон постепенно теряет силу. В северном полушарии ураганы особенно сильны с июля по октябрь. Они сопровождаются сильнейшими ветрами, мощной облачностью, спускающейся до самой поверхности океана, ливневыми дождями. За 1-2 дня выпадают сотни миллионов и миллиарды тонн воды.

Рис. 2. Схема циркуляции потоков воздуха в тропическом циклоне. 1 - направление потоков воздуха. Облака: 2 - перистые; 3 - высокие кучевые; 4 - слоистые дождевые; 5 - кучевые дождевые; 6 - зона дождей

Циклоны Атлантического океана возникают в его тропическом поясе или над Карибским морем. Отсюда они движутся в Мексиканский залив, а затем - на сильно нагретую летом территорию США или Мексики либо идут восточнее, вдоль Гольфстрима. Иногда они меняют направление движения, задерживаются на 1-2 дня на одном месте. Живет циклон несколько дней. По традиции каждому присваивают женское имя. В последние годы одним из наиболее разрушительных был циклон «Флора». Его обнаружили с помощью искусственного спутника 26 сентября 1963 г. к западу от берегов Африки. Через несколько дней он приблизился к Малым Антильским островам, пересек их гряду и достиг острова Гаити. Число жертв на острове достигло 5000 человек. От Гаити «Флора» направилась к Восточной Кубе. Здесь ураган бушевал несколько дней, так как центр его описал сложную траекторию и несколько задержался южнее острова. Ветер и наводнение, вызванное небывалыми по интенсивности дождями, произвели большие разрушения. За 4 дня выпало 2800 мм осадков, т. е. более двух годовых норм, твердый сток рек был в сотни раз больше обычного. Погибло много посевов, скота. Была смыта почва, вырвано с корнем и унесено в море множество деревьев. Число человеческих жертв на Кубе достигло 1200 человек. Циклон вышел в океан севернее Кубы и постепенно утратил разрушительную силу. Много дней спустя встречались в море странные, плывущие пальмовые рощи: деревья были вырваны с корнем, легкие стволы пальм удерживали их на плаву, а сохранившиеся между корнями грунт и камни обеспечивали вертикальное положение деревьев.

Механику и термодинамику урагана изучили лишь в самое недавнее время (академик В. В. Шулейкин и другие исследователи). При анализе использовались фотографии, сделанные с искусственных спутников Земли, и другие материалы. Было определено количество пара, который поднимается до уровня конденсации, выделяющееся при этом тепло и энергия, получаемая ураганом в секунду при обычной летом температуре на поверхности воды +28°. Была вычислена мощность, поглощаемая трением воздуха о поверхность воды.

Мощность атлантического урагана обычно составляет 200 млрд. квт, механическая - лишь 7 млрд. квт, а в редких случаях, когда поверхность воды нагрета почти до 32°, достигает 12 млрд. квт. Величины такого порядка отмечались в августе 1969 г., когда над Карибским морем и Мексиканским заливом проходил циклон «Камилла». Общая энергия среднего циклона эквивалентна силе взрыва нескольких водородных бомб.

* * *

Таковы основные особенности климата и погоды в тропических и экваториальных широтах океана, которые определяют все главные черты природы океана до глубины нескольких сотен метров - течения, температуру и другие свойства вод, органический мир, особенности геологии и гидрохимии.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОТОКИ

Известно, что один из самых сложных вопросов океанографии - циркуляция В074 океана, т. е. горизонтальные поверхностные и подповерхностные непериодические течения и вертикальные движения вод. Исследования последних двух десятилетий Института океанологии АН СССР, Морского гидрофизического института АН УССР, американских и других ученых существенно обогатили, изменили и усложнили наши знания о течениях в тропическом поясе океана. Оказалось, что схема течений значительно сложнее, чем полагали раньше.

В целом поверхностные течения в тропическом поясе определяются пассатными ветрами, плотностью воды и разностью уровней. Пассаты создают соответственно достаточно устойчивые пассатные, или экваториальные, течения. Направление течения под влиянием вращения Земли несколько отклоняется от направления вызвавшего его ветра: в северном полушарии - вправо, в южном - влево. Поэтому северо-восточный и юго-восточный пассаты вызывают течения, направленные практически на запад, от восточных окраин океанов к западным.

Известно, что термический экватор в Атлантическом и Тихом океанах смещен на север относительно географического. Смещены на север и зоны пассатов. В результате пассатные течения несколько асимметричны относительно экватора. Северное пассатное течение в Атлантическом океане расположено между 12 и 25° с. ш., в Тихом - между 5 и 25° с. ш., Южное - соответственно между 4° с. ш. и 10° ю. ш. и 4° с. ш. и 20° ю. ш.

В восточных частях океанов пассатное течение имеет глубину порядка 50 м. Западнее она увеличивается до 100-150 м, иногда до 200 м. В результате создается продольный наклон нижней границы течения.

Обычная скорость пассатного течения около 1 мили в час (1 узел). Оно наблюдается приблизительно в80случаях из 100. В этом случае говорят, что его устойчивость (или повторяемость) составляет около 80%. Недавно обнаружено, что структура пассатных течений сложная: в них чередуются отдельные струи сильных потоков, полосы слабых течений и даже противотечения. При детальных инструментальных исследованиях в зоне Северного пассатного течения Атлантического океана, проведенных академиком Л. М. Бреховских, К. Н. Федоровым и другими учеными, было обнаружено, что это течение не очень устойчиво. В точке с координатами 16°30' с. ш., 33°30' з. д. оно иногда резко меняло направление, даже на обратное. Периоды устойчивого одинакового направления длились 1-6 недель. Результирующий перенос на большинстве глубин был на запад. Траектории частиц воды оказались очень сложными, петлеобразными. Очевидно, это связано с крупномасштабными вихрями, поперечником 200-400 км, которые сравнительно медленно движутся с востока на запад.