К наиболее древним постройкам относятся те же трехчастные дома, но с поперечным расположением к улице. Древнейшие кровли — самцовые, с наличниками окон, обработанными глухой резьбой с солнечными корунами.

Не сохранились и не отмечались нашими предшественниками дома с косящатыми и волоковыми окнами. Подобные древнейшие строительные приемы мы могли видеть лишь на памятнике XVII века — церкви в селе Васильевском.

Из других характерных типов жилища наиболее распространены в южном Подмосковье пятистенок, двухчастные избы (изба, сени). Избы же с покоеобразной связью, хотя и в обилии встречаются на южном направлении, распространены повсеместно в Подмосковье. Это тоже последние могикане мокрых дворов — примитивной планировки дореволюционной крестьянской усадьбы.

В целом же хотелось еще раз обратить внимание на определенное различие в облике народного жилища северного и южного Подмосковья, этих двух полярных направлений, тяготеющих к своим близлежащим областям — русскому Северу и Украине.

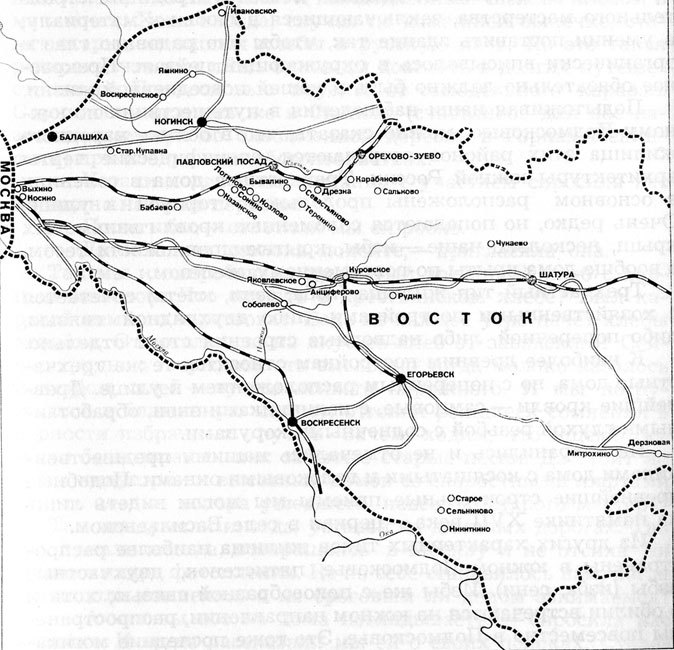

Дороги на Восток

Опять-развесистые липы

И склады бревен за избой;

Телеги вдоль дороги, скрипы,

Окно с затейливой резьбой…

Валерий Брюсов

Как это можно смотреть на

выразительные, старые, высокие

деревья и не увидеть в них жизнь

всего человека, каким он смотрится

из-за нашей спины в тихие заводи

ручьев, рек и озер.

Михаил Пришвин «Деревья»

На туристских картах восточное Подмосковье, как это ни странно, всегда оставалось белым пятном. Оттого ли, что в шатурских и егорьевских лесах не увидишь классических памятников архитектуры. Оттого ли, что не прославлены эти болотистые перелески ни звучной строкой поэта, ни ярким именем в истории отечественной культуры. Но пойдите этими тихими проселками, обходящими стороной зыбкие луговины с подозрительно яркой зеленью. Пойдите по этим гатям, проложенным то среди серого осинника, то меж дремучего ельника, и вам откроется удивительная лесная сторона, такая близкая от Москвы и такая далекая для тех, кто никогда не слышал шумного взмаха тетеревиных крыльев, кого не охватывала оторопь перед вдруг выскочившим на дорогу зайцем, застывшим перед вами в изумлении.

Но все это будет, а сейчас мы только выезжаем из шумной, деловой Москвы.

На границе с Москвой, в двух километрах от платформы Косино, что на Казанском направлении железной дороги, раскинулось Белое озеро. Оно, правда, не столь большое. Всего и будет три версты в обход его берегов, но требует это озерко бесспорного уважения: прозрачна глубина его вод, имеющих родство с доисторическими ледниками, а главное, здесь держал свою «потешную» флотилию Петр I. Не с этого ли Белого озера да с Плещеева у Переславля-Залесского пошла слава русского флота?

К берегу озера вышли дома села Косина, давно потерявшие прежний крестьянский облик, а от стародавнего селения осталась на берегу кирпичная церковь в стиле ампир. Доныне смотрится в воды озера построенная позднее колокольня церкви, отмеченная печатью «николаевской» архитектуры. И если бы не знать, что там, на ее церковном дворе, то и в голову не пришло бы подойти к колокольне поближе.

Прижавшись вплотную к кирпичному двухъярусному великану, стоит миниатюрная деревянная церковка XVII столетия. Известна и точная дата ее появления у Белого озера-1673 год. Подумать только, более трехсот лет миновало с тех пор, как умолк звон топора, рубившего церковку плотника! Сколько поколений древоделей сменилось! Сколько событий пронеслось над Русью! Проходят с мощным гулом над нею пассажирские лайнеры, нескончаемым потоком летят автомобили по Московской кольцевой дороге, а оно все стоит, создание древнерусской плотничьей артели.

В 1856 году церковку наглухо обшили тесом, подвели под сруб каменный фундамент. Уже в наше время, в 1947 году, она горела. Тогда пожарники раскидали ее верх, но стены уцелели. Придет и ее время, обновленная, встанет она во всей красе, миниатюрная, изящная, сошедшая со страниц летописей. А сейчас мы с почтением рассматриваем торцы ее венцов. Вот и обшивка церкви превратилась в труху, а бревна венцов еще, видимо, крепки. Обруб бревна в трещинах. Четко видны древесные кольца жизни. И будто смотрим мы в лицо старику, которого давно забыло время, который и сам потерял счет прожитым годам, но все еще крепок, с нерастраченной силой.

Уцелеют ли древние венцы в срубе храма в процессе реставрации? Этот вопрос разрешится при скрупулезном обследовании памятника. Главное, необходимо сохранить образ древнего сооружения на берегу Белого озера в Косине. И ребятам музыкальной школы, которые придут сюда полноправными хозяевами, пусть эта церковка поведает и о мастерстве народных строителей, и о времени «петровских потех», положивших начало регулярной русской армии и флоту, столь приумноживших при Петре славу государства Российского.

Мы ехали в Егорьевск, оставляя позади такие крупные старинные села, как Хрипань и Гжель. Даже прославленный керамический центр Гжель в сохранившейся старой части поселка не привлекателен для глаза исследователя народного творчества. Избы, откровенно доживающие свой век, чуть приукрашены измельченным дробным декором. Маловыразительная пропиловочная резьба более подчеркивает однообразие и скудность жизни дореволюционного ремесленника, нежели придает облику дома нарядность.

А за окнами автобуса мелькали совхозные микрогородки. Над ними возвышались стрелы башенных кранов, указуя металлическими перстами, что идет нескончаемая стройка нового быта на селе.

И, только проезжая через раскинувшуюся на старинном Егорьевском тракте деревню Соболеве, мы вздрогнули от неожиданной встречи. За окнами автобуса, словно дразня наши разуверившиеся взоры, проплыл обширный деревянный домина с сочными резными солнышками на наличниках. И уж до самого Егорьевска пристально следили мы за дорогой. Но разве часты подобные встречи?..

Нельзя сказать, что небольшой, но и не великий, по-домашнему уютный, деловитый и радушный — таков город Егорьевск. И вот мы уже едем в «газике» к егорьевской зоне отдыха. На краю города, в сосновом бору у берега озера, расположились дачи. Мы их сразу узнали по кружевным хитросплетениям декора. То были так хорошо нам знакомые по-петовские поделки. Но здесь они смотрелись очень к месту. Ведь подобная архитектура должна в зоне отдыха настраивать на безмятежность, так сказать развлекать посетителей. Таким образом, этакая ее «павильонность» весьма уместна.

Как и в каждом районном центре, в Егорьевске есть и свой краеведческий музей. В нем можно увидеть и образцы глухой резьбы поволжских мастеров, и народные костюмы, и мундиры уездных чиновников, и коллекцию нумизматики.

Интересна и обширна экспозиция в залах, посвященных становлению Советской власти в городе и районе, современной жизни Егорьевска, его промышленным достижениям.