Все это свидетельствует, что наименование «кельты» относилось к племенам, различным в расовом отношении. При этом нордический элемент у кельтов сочетался с альпийским — скорее всего, за счет смешения с местными доарийскими племенами.

Кельтская богиня Росметра. Бронзовая голова, ок. 250 в. до н. э.

Римская скульптура галльского вождя.

Облик «типичного» кельта производил на низкорослых, чернявых средиземноморцев большое впечатление — возможно, несколько преувеличенное. Скорее всего, их внимание в большей мере привлекали кельтские вожди-арьи. Кроме того, кельтский тип цивилизации отличался от греко-римского большей увлеченностью религиозным мистицизмом. Выражением этой ориентации стала корпорация друидов, придававшая кельтским сообществам несколько «непрактичный» характер, но сплачивающая их в единую культуру на обширных пространствах. Именно это давало основание римлянам называть кельтами достаточно разнообразную общность племен — гальштатский культурный ареал (по могильнику Гальштат в юго-западной Австрии, VIII–V вв. до н. э.) захватывает пространство от центральной и северной части Иберийского полуострова, через центральную и южную Францию до германских территорий севернее Альп. Причем, это пространство осваивалось постепенно. Кельты вытесняли или покоряли прежнее лигурийское (возможно, доарийское) население Европы. Именно поэтому в южной Франции наблюдается определенный «дефицит» кельтских топонимов. Считается, что кельты называли в Галлии только свои крепости, принимая топонимы рек и возвышенностей от местного населения.

Страбон писал, что германцы мало отличаются от кельтов — разве что своей дикостью. Также Страбон отмечает большую рослость и светловолосость германцев. По телосложению кельты и германцы идентичны. Неотличимы и их нравы. Все это прямо указывает на близкое родство тех и других. Скорее, германцы были недавними потомками новой волны арьев-кочевников, попытавших счастья в североевропейских пространствах, с изменением климата лишившихся конского поголовья, но быстро освоившего искусство пешего боя в лесной и болотистой зоне. Это может служить еще одним подтверждением гипотезы о происхождении германцев из очередной волны арьев-переселенцев, прибывших на север Европы из Причерноморья.

К той же мысли приводит и тот факт, что германская лингвистика — крайне древнего происхождения. Название тевтонского меча-«сакса» (sahsaz) означает «режущее оружие», но при этом имеет один корень с латинским «камень» (saxum). Режущий камень — признак неолитических культур. Лингвистика свидетельствует, что выделение германского языка из общего языка арийцев произошло еще во II тыс. до н. э. Ранние протогерманские поселения связывают в Европе с ясторфской археологической культурой, датируемой по самым ранним находкам VII в. до н. э. (низовья Эльбы, полуостров Ютландия, юг Скандинавии и Висло-Одерское взморье). Таким образом, мы имеем дело с первой значительной волной арийских мигрантов, которые несколько «заплутали» на пути в Европу, проявившись только в нашествии киммерийцев, а потом исчезнув на столетия.

Этногенетический котел германцев обычно размещают в Скандинавии и северных районах континентальной Европы (Ютландия, юг Швеции и Норвегии). Именно отсюда, как свидетельствуют римские источники, приходили воинственные варварские народы: тевтоны, кимвры, готы, лангобарды, бургунды, норманны. Вместе с тем, здесь не обнаруживается цивилизационного ядра, да и климат не соответствовал условиям, в которых можно было бы ожидать всплеска рождаемости и образования завоевательных армий. Экстравагантные теории о потоплении нескольких крупных островов между Британскими островами и Скандинавией вряд ли можно принимать всерьез. Племена, названные германскими, скорее всего, были на севере Европы пришлым населением, не задержавшимся там по причине сурового климата. Большая часть германцев двинулась к югу, меньшая — образовала прибрежные пиратские сообщества или крайне бедные поселения скотоводов.

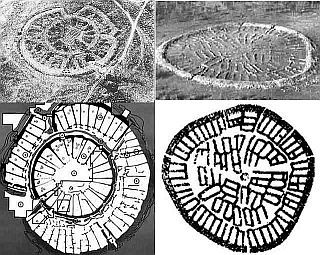

Аркаим, арийский город, Южный Урал, начало II тыс. до н. э. Диаметр внешней стены — 145–143 м. Крепость Исманторп на скандинавском острове Эланд, V в. н. э. Диаметр внешней стены — около 140 м.

Радиальная планировка поселений у германцев носит скорее вырожденный характер, представляя собой попытку воспроизвести прежнюю схему расположения строений, которая уже основательно забыта. Чаще их поселения размещены у дорог и имеют прямоугольную планировку. Не дороги прокладывались от поселений, а наоборот — поселения возникали вдоль дорог. Радиальная планировка означала наличие центрального святилища, которое впоследствии могло и утрачиваться, но оставалась память об общественном месте. Даже если радиальная планировка создавалась вокруг источника воды, то он, в силу закономерностей мифологического сознания, также имел сакральный характер и также создавал вокруг себя естественную радиальную структуру поселения.

Заметим, что древние русские города имеют как раз радиальную планировку, которая сохраняется вплоть до современных мегаполисов. В центре — властный и сакральный центр кремля: крепость и святыня. От центра лучами идут дороги, между которыми секторами нарастает поселение.

Круговая планировка также дает возможность построить укрепление с максимальной внутренней площадью за оборонительными стенами. Германцы же своих североевропейских поселений не укрепляли, хотя для родовых сообществ численностью несколько сотен человек это было бы посильным действием. Временность поселений, созданных недавними кочевниками, очевидна. Они не собирались задерживаться в столь суровом климате надолго, хотя и могли жить здесь из поколения в поколение в предчувствии скорой кочевки.

Крепости у германцев встречаются только на периферии ареала. Стены из камня возводились в центре и на юге Швеции, на островах Готланд и Эланд. Те из них, что сохранились до наших дней, имеют достаточно позднее происхождение — скорее всего, они возводились на местах прежних поселений, а стены строились по прежнему контуру оборонительных валов. В эпоху великого переселения нардов малые германские поселения деградируют до групп землянок (малые сообщества не могли обороняться и строить долговременные сооружения). Зато именно к этому времени относится создание крепости Исманторп, имеющей 140 м в диаметре и 88 внутренних строений — нечто сходное с прусскими и южноуральскими сооружениями арьев.

Германские типажи в римском искусстве

Германские прибрежные поселения также свидетельствуют о том, что их жители были привязаны к территории — упорно отказывались уйти с пространств, то и дело страдающих от наводнений. При этом строились так называемые терпы — возвышенности из глины и навоза, на которых размещалась группа строений. Здесь люди и скот спасались от наводнений. Обитатели терпов вовсе не стали рыбаками, да и земледелие у них было развито слабо. Они продолжали быть скотоводами. И этот тип существования — жалкого, на грани выживания — сохранялся многие века (III в. до н. э. до VII в. н. э.).

Наконец, германцы в своих сражениях с римлянами не использовали конницы. Только племя лангобардов создавало конное войско (в V в. они зафиксировали свое присутствие в долине Дуная, то есть имели явно восточное происхождение). Отчасти это можно объяснить крайней скудостью существования германцев на севере Европы. Одна лошадь ценилась как три быка. На быках пахали, а на лошади можно было практически только воевать. Да и то совсем не так, как в степи.

В своих набегах на Рим пешие германцы пользовались тактикой кочевых племен — наступали внезапно и неподготовлено, пытались решить исход сражения первым яростным ударом. Затем, сражение распадалось на отдельные схватки, где не было никакой дисциплины: каждый родовой отряд сражался сам за себя. Шесть веков германцы без всякого прогресса в стратегии, тактике и вооружении воевали против Рима, что также свидетельствует как об оторванности от цивилизационного центра, так и о неприятии стратегии, тактики, вооружения и самого образа врага.