Микенская фреска. Около 1300 г. до н. э. Признаки монголоидности на женском лице.

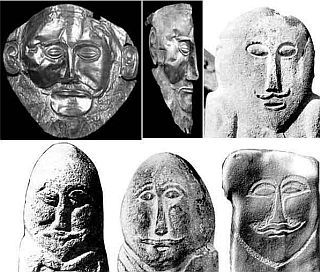

Фрески крито-микенской культуры демонстрируют наличие разнородного населения и позволяют предположить наличие миграционных волн, в составе которых были монголоиды. На это указывает хорошо сохранившаяся микенская «Маска Агамемнона», сходная с типажами удаленных на тысячи километров архаических изваяний Алтая. Редкая борода или ее отсутствие, закрученные кончики усов, тонкий прямой нос, широкие скулы, припухшие узкие глаза — общие черты. Алтайские изваяния (всего их описано около 300), как предполагают, не столь древние — относятся к концу I тыс. нашей эры. Возможно, эти датировки не верны. Южноуральские скифские изображения характеризуются тем же набором признаков — яйцевидная голова (возможно, моделирующий шлем), широкие брови, удлиненный прямой нос, миндалевидные глаза, дуговидные усы. В целом комплекс скифских изваяний относится к VIII–VI вв. до н. э. Вполне возможен тюркский «ремейк» древних изображений ариев или переделка уже имеющихся изваяний на свой лад с обозначением собственного антропологического типа. Скифские изваяния, сохранившиеся хуже, выглядят более совершенными — на них четко выделена голова и обозначены плечи, отчетливо прорисованы руки, держащие сосуд и клинок. Древнейшее изваяние «Керносовский идол» служит прототипом скифским изображениям, отражая то же положение рук и прорисовку головы, а также антропологические черты — глубоко посаженные глаза, нос, тяжелый подбородок; усы с опущенными вниз концами, борода. Алтайские изображения, напротив, безбороды (или редкобороды), усы на концах подведены вверх, глаза навыкате.

«Маска Агамемнона» (XVI в до н. э., микенская эпоха) и алтайские каменные изваяния (предположительно VI–VIII вв., Тюркский каганат)

Скифские изваяния (VIII–VI вв. до н. э.) и «Керносовский идол» (вторая половина III тыс. до н. э.)

Возвращаясь к изображениям микенских некрополей, мы видим очевидно европеоидные типажи — с крупный и даже вздернутым носом, широкими скулами и широкими глазами. Некоторые греческие куросы как будто намеренно сделаны плосколицыми, хотя прочие — с резко выступающим и порой вздернутым носом. Все это позволяет предположить, что была либо волна монголоидов (или переходной уральской расы), промелькнувшая между волнами арийских переселенцев, либо одну из волн возглавило племя с некоторым налетом монголоидности — как это происходило, например, при переселении авар.

1) Микенская маска. XIII–XV в. до н. э.

2) Микенская погребальная гемма, 1-я половина XVI в. до н. э.

3) Рисунок на микенском кратере. Около 1200 г.

Древняя история доходит до нас фрагментарно. Именно через эти фрагменты мы пытаемся восстановить общую картину. Судьба Трои предоставила нам как археологические, так и эпические памятники, по которым мы пытаемся сложить общий исторический сюжет.

Троянцы — явные пришельцы в Малую Азию из степных районов. В «Илиаде» троянцев называют «hippodamoi» — «укротители лошадей». Легендарный троянский царь Дардан имел табун лошадей, рожденный от северного ветра Борея. Троя VI, в которой археологические данные впервые фиксируют наличие лошадей, основана в начале II тыс. до н. э. и просуществовала до сильного землетрясения в XII веке. Троя VII, восстановленная прежним населением, имеет признаки военного положения — вкопанные в полы домов амфоры для воды, стесненная застройка, указывающая на уплотнение населения. Пожар, погубивший Трою в этот период, связан с антитроянской экспедицией ахейцев. Вслед за пожаром Троя была захвачена фригийцами, на что указывает примитивизация использованной посуды, созданной без гончарного круга. Раскопанная Шлиманом Троя имела множество слоев, из которых Троя I–V относится к III — началу II тыс. до н. э., а найденный «клад Приама» к Приаму не имеет никакого отношения. Троя VI–VII — совершенно новое население. Два периода при идентичной культуре разделяет сильнейшее землетрясение, вслед за которым рухнувшие стены и постройки были восстановлены, но через несколько десятков лет (или даже через несколько лет) город выгорел и вновь бы восстановлен уже без прежней мощи и постепенно пришел в упадок.

Троянцы основали свое могущество на контроле за проливами, соединявшими Черное и Средиземное моря. Кстати, наверняка рядом с Троей был порт, подобный Пирею близ Афин. Не случайно оба города удалены от побережья. Они основаны не теми, кто привык жить у моря. Это сухопутные пришельцы, постепенно освоившиеся с морской стихией. Для контроля морских путей и доставки товаров, порт большому городу был необходим. Археологам давно стоило бы поискать следы троянского порта на дне морском.

Трудно установить, были ли троянцы союзниками хеттов или же, напротив, их противниками и даже причиной падения Хеттского царства. Одно ясно, троянцы не были близкими родственниками хеттов — при раскопках Трои обнаружена исключительно средиземноморская керамика и никаких следов контактов с хеттами. Неясная запись на глиняных хеттских табличках о некоем государстве Велуса и принце Александре (второе имя Париса, сына правителя Трои, было также Александр) — слишком слабое доказательство контактов с троянцами. Контакты троянцев с ахейцами бесспорны. Но бесспорна также и яростная вражда, которая вряд ли могла быть между близкородственными племенами. Ахейцам пришлось воевать с троянцами, вероятно, несколько десятилетий. Ярость схваток привела к разгрому Трои, в которой было уничтожено все мужское население крепости. Гомеровский эпос «Илиада» включил несколько эпизодов этой войны, в которой троянцы были континентальной державой, а ахейцы составляли морскую коалицию. Примерно так же распределились позднее роли в войне Спарты и Афин. Кстати, технику штурма крепости ахейцы могли позаимствовать у хеттов. На одном из хеттских изображений имеется изображение стенобитного устройства, покрытого башней в форме коня. Такую же конструкцию, скорее всего, ахейцы использовал для засады — бросив ее при ложном отступлении. Простодушные троянцы, соблазнившись трофеем, втащили его внутрь крепости. Отсюда и возникла легенда о «троянском коне», который в действительности был хеттско-ахейским.

Можно предположить существование двух путей арийской миграции — северного и южного. Соответственно первый — быстрый, по степенной зоне северного Прикаспия и Причерноморья, второй — медленный — по нагорьям южнее Каспия и Черного моря. Первый путь нес от арийской прародины континентальный тип, не успевший адаптироваться к морскому побережью, второй — продвигавшийся медленно и сталкивающийся с кавказоидным населением Азии. Микенская цивилизация, историю которой греки присвоили себе, были либо древнейшими автохтонами, либо пришельцами с юга — заимствование египетских черт в культуре надежно зафиксировано. При этом египетского влияния в Трое не прослеживается. Получается, что в районе причерноморских проливов сошлись в противостоянии три цивилизации — троянцы (северные арийцы, дорийцы), хетты (южные арийцы, сильно смешанные с кавказоидами) и ахейцы (микенская цивилизация, возможно смешанная с монголоидами и кавказоидами).

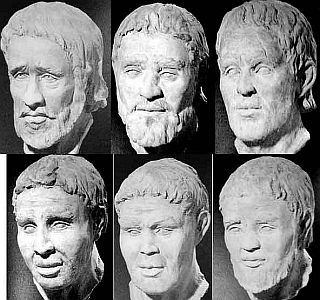

Реконструкции лиц микенцев. Явно выраженный уплощенный тип лица, в сравнении с ионическими и дорийскими греками — увеличенная верхняя губа, укороченный, более широкий и плоский нос. В образе данных типов дорийцы-завоеватели легко различали образ врага.

[Making faces: using forensic and archaeological evidence, by John Prag and Richard Neave, College Station: Texas A & M University Press, 1997.]