Молочные зубы прорезываются у детей с 6 мес. до 2 лет, постоянные зубы — в среднем от 6 до 13 лет (за исключением третьих моляров). Следовательно, зубная зрелость может использоваться в качестве показателя биологического возраста только до 13–14 лет.

Безусловно, сроки прорезывания зубов зависят от общего уровня развития организма. Обнаружена связь между сроками прорезывания зубов и физическим развитием, половым созреванием и оссификацией скелета. Сроки прорезывания зубов более консервативны, чем сроки оссификации скелета или развития вторичных половых признаков. На монозиготных и дизиготных близнецах было показано, что между индивидами одной пары наблюдается большее сходство по зубной зрелости, чем по соматической или костной.

На основании такого рода фактов некоторые авторы пришли к заключению, что по состоянию прорезывания зубов скорее можно судить о паспортном, чем о биологическом возрасте.

Индивидуальные различия в биологическом возрасте определяются многими факторами: наследственными, социально-экономическими, климатогеографическими. […] Необходимо отметить, что на темпы роста и развития детей оказывает влияние и их этническая принадлежность. В связи с этим дети и подростки разных этнических групп при одинаковом календарном возрасте могут иметь различный биологический возраст. […] (с. 25–26).

Одна из самых поздносозревающих групп мира — папуаски Новой Гвинеи (средний возраст менархе — 18 лет). В качестве примера раносозревающих групп могут быть названы грузинки Тбилиси, аргентинки Ла-Платы, турчанки Стамбула, итальянки Каррары (12,4— 12,5 года). К поздносозревающим группам относятся все высокогорные популяции (киргизы Тянь-Шаня, таджики Памира, индейцы Анд, шерны Гималаев), проживающие в условиях постоянной гипоксии. Поздние сроки полового созревания обнаружены у долгожительских популяций (абхазы, азербайджанцы). Была высказана гипотеза, что замедление процессов роста и развития абхазов в сочетании с особенностями их конституции относятся к комплексу признаков, связанных с большей продолжительностью жизни (Миклашевская, Соловьева, Година, 1988). Из приведенных примеров следует, что понятие «биологический возраст» применимо не только к отдельным индивидам, но и к различным этническим группам в целом.

Принадлежность к определенному антропологическому типу может еще в одном отношении влиять на биологический возраст детей. Поскольку у представителей разных антропологических типов имеет место различное развитие третичного волосяного покрова, это сказывается на общей картине формирования вторичных половых признаков, а именно на сроках появления волос на лобке и в подмышечных впадинах у обоих полов, росте усов и бороды у мальчиков. […] (с. 26–27).

Это следует учитывать при оценке биологического возраста детей и подростков различных этнических групп.

На основании такого рода фактов некоторые авторы пришли к заключению, что по состоянию прорезывания зубов скорее можно судить о паспортном, чем о биологическом возрасте» (с. 27).

Основные закономерности роста человека

«Кривая роста человека

Дж. Харрисон и др. «Биология человека», 1979:

Изучение роста чрезвычайно важно для выяснения механизмов эволюции, так как эволюция морфологических признаков осуществляется всегда путем изменения генетически обусловленного роста и развития. Кроме того, изучение процесса роста существенно для понимания индивидуальных различий формы и функции у человека, поскольку многие из этих различий обусловлены различиями в относительной скорости роста отдельных частей тела.

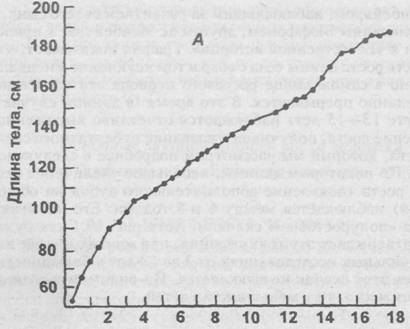

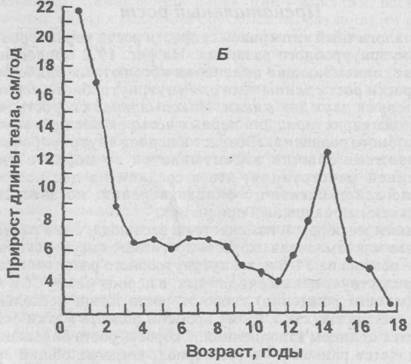

На рис. 19.1 показана кривая роста длины тела мальчика; измерения проводили каждые 6 мес., с момента рождения до 18 лет. На верхнем графике нанесены абсолютные размеры длины тела в соответствующие годы, на нижнем — прирост длины тела от одного возраста к другому. Если представить себе процесс роста как некую форму движения, то верхний график даст нам представление о пройденном пути, а нижний — о скорости. Понятно, что скорость роста лучше отражает состояние ребенка в каждый данный момент, чем абсолютные значения длины тела, так как они во многом зависят от роста ребенка в предыдущие годы. Содержание в крови и тканях различных биохимических веществ изменяется с возрастом параллельно изменению скорости роста. В некоторых случаях природу физиологических процессов лучше отражает ускорение, а не скорость. Можно, например, думать, что резкое увеличение секреторной активности эндокринных желез у подростков более отчетливо проявляется в ускорении роста.

Данные, приведенные на рис. 19.1, относятся к одной из самых ранних публикаций по вопросу о росте. Эти измерения были проведены в 1759–1777 гг. графом Филибертом де Монбейяром, наблюдавшим за развитием своего сына, и опубликованы Бюффоном, другом де Монбейяра, в приложении к «Естественной истории». График показывает, что скорость роста длины тела с возрастом неуклонно уменьшается, но в самом конце ростового периода эта тенденция неожиданно прерывается. В это время (в данном случае в возрасте 13–15 лет) наблюдается отчетливо выраженное ускорение роста, получившее название пубертатного скачка роста, который мы рассмотрим подробнее в следующей главе. По некоторым данным, небольшое увеличение скорости роста (появление дополнительного зубца на общей кривой) наблюдается между 6 и 8 годами. Его называют иногда «полуростовым» скачком. Хотя рис. 19.1 как будто бы подтверждает эту точку зрения, при многих других индивидуальных исследованиях от 3 до 13 лет в большинстве случаев этот скачок не выявляется. По-видимому, если он и имеет место, то у меньшинства детей.

Пренатальный рост

Аналогичный тип кривой скорости роста характерен и для внутриутробного развития. На рис. 19.2 приведены кривые, описывающие изменения абсолютных значений и скорости роста длины тела для внутриутробного периода и первых двух лет жизни. Максимальная скорость роста плода характерна для первых четырех месяцев внутриутробного развития. (Возраст в период внутриутробного развития обычно отсчитывается от первого дня последней менструации; это в среднем на две недели раньше действительного оплодотворения, но зато это единственный надежный ориентир).

Таким же образом изменяется и вес плода, с той разницей, что максимальная скорость достигается несколько позже — обычно на 34-й нед. внутриутробного развития. Как свидетельствует целый ряд данных, в период между 36 и 40нед. (момент рождения) скорость роста плода несколько замедляется, так как к этому времени полость матки оказывается целиком заполненной. Скорость роста близнецов замедляется раньше — в тот период, когда их общий вес становится равным весу одиночного 36-недельного плода. Таким образом, вес и размеры тела новорожденного зависят не столько от генотипа, сколько от внешней среды, каковой в данном случае является материнский организм. Если генетически крупный ребенок развивается в матке у небольшой женщины, замедляющие механизмы способствуют успешным родам. Сразу же после рождения скорость роста вновь увеличивается, особенно у генетически крупного ребенка. Прибавка в весе достигает максимума через два месяца после рождения. […] (с. 366–368)

Рис. 19.1. Рост длины тела сына де Монбейяра с момента рождения (1759) до 18 лет (Tanner, 1962).

А. Абсолютный рост.

Б. Скорость роста (годичный прирост тела).

В первые два месяца внутриутробного развития скорость роста длины тела не очень велика. Это стадия эмбриона с характерными для нее процессами «регионализации» — дифференцировки гомогенного целого на отдельные части, такие, как голова, конечности и т. д., и гистогенеза — дифференцировки клеток с образованием специализированных тканей, таких, как мышечная или нервная. В то же время благодаря дифференциальному росту клеток и клеточным миграциям каждая часть приобретает совершенно определенные очертания. Этот процесс, известный под названием морфогенеза, продолжается до взрослого состояния, а в некоторых частях тела — и до старости. Но в основном он завершается на 8й неделе внутриутробного развития, и к этому времени эмбрион приобретает характерные признаки человека.