Отметим некоторые особенности навязанного Мамаю поля битвы, то есть Куликова поля. Оно зажато между реками Доном и Непрядвой, то есть любой глубокий обход русских войск, в том числе и удар в тыл, оказывается невозможен. Более того, чтобы предупредить такое развитие событий или нейтрализовать возможный подход с тыла литовского войска, Дмитрий Иванович после переправы через Дон приказывает сжечь мосты. Не исключено, что в тылу русских войск были разосланы разведчики, задачей которых было вовремя заметить подобные намерения противника. В случае же попытки отрядов врага перейти реку, что, очевидно, было бы само по себе сложно (можно предположить, что местность по берегам была заболочена в ту эпоху), такую попытку можно было бы отбить не слишком значительными силами, и эту роль вполне мог бы сыграть один из резервов.

Фактически, Дмитрий Иванович навязал ордынцам бой в замкнутом пространстве, своего рода тупике, причём в сторону русских полков поле, как нетрудно убедиться, значительно сужается, и войска Мамая не только лишаются возможности манёвра на поле боя и возможности ударить превосходящими силами, но и, наступая, начинают стеснять сами себя, ломают строй, тогда как русские полки, маневрируя незначительно, при глубоко эшелонированном построении, оказываются предельно устойчивыми. Это тот редкий случай, когда в полевом бою одна из сторон не только сохраняет все его преимущества, но и получает, можно сказать, и преимущества обороняющихся на крепостной стене. Д. Масловский писал: «Операции на обширном Куликовом поле в положении рати 1380 г. имеет все невыгоды действия в мешке». Но «мешок» стал крепостью. Ордынцы были вынуждены принять фронтальный бой, отказавшись от привычной для них тактики. В то же время русские войска в таком бою оказались более стойкими, и очевидно, что сражение развивалось по подготовленному окружением Дмитрия Московского плану, тогда как ордынские планы были поломаны ещё в начале битвы.

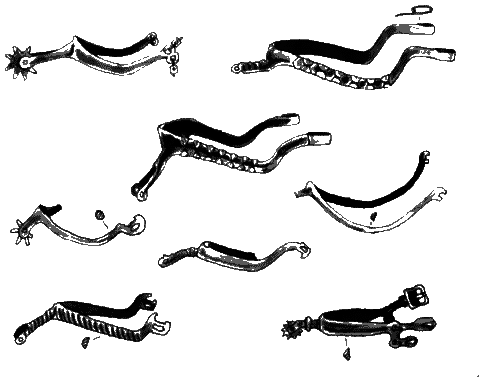

Шпоры Московской Руси

Подготовка к битве

Честь первого боевого столкновения с татарами принадлежит «стороже» под командованием Семена Мелика, которая 6 или 7 сентября в районе Гусиного брода (примерно в 9 километрах от места впадения Непрядвы в Дон) столкнулась с передовыми отрядами войска Мамая.

Семён Мелик принёс Дмитрию Ивановичу весть о приближении ордынцев и посоветовал великому князю «исполниться, да не предварять погании», то есть поскорее построить полки к бою.

На берегу Дона за день до битвы, а после этого на Куликовом поле армия была построена в боевой порядок. В источниках есть некоторые разночтения по этому поводу, но такой порядок «разряда» полков представляется наиболее разумным: «урядить» полки следовало заранее, в виду неприятеля делать это просто опасно, достаточно вспомнить битву на реке Пьяне.

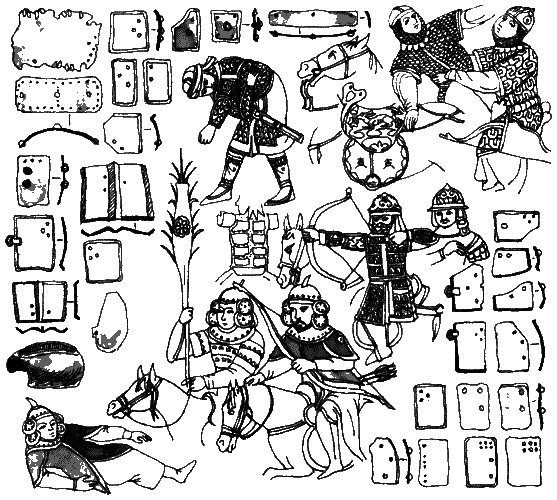

Комплексы и элементы защитного вооружения Западной Европы

По сравнению со сбором в Коломне русская армия значительно возросла количественно, видимо, были и иные соображения, заставившие руководство армии пересмотреть коломенский «разряд». Боевой опыт командиров и их воинская слава были весьма разными, мелкие отряды сливались с другими, отсюда и изменения в составе полков. Отметим, что в большинстве своём командиры полков по росписи донского смотра – сподвижники Дмитрия Ивановича, неоднократно участвовавшие в его походах, облечённые доверием Великого князя. Следует учитывать и то, что сведения о «разряде» полков в Коломне и о «уряжении» их перед битвой берутся из разных источников. Здесь мы приводим сведения согласно Новгородской 4-й летописи по списку Дубровского. Этот список достаточно точно соответствует с записью о потерях командиров, сделанной после сражения. Автор «Сказания о Мамаевом побоище», где сведения о составе полков и их командирах совершенно иные, по-видимому, принял за основу коломенскую роспись, и не учёл тех командиров и отряды, которые присоединились к русскому войску на пути из Коломны к Дону.

На берегу Дона армия была построена иначе, чем в Коломне. К первым пяти полкам был добавлен шестой, «западный» (то есть засадный).

В авангарде построения находится «сторожевой» полк. Им руководили Михаил Иванович Окинфович, князь Семён Константинович Оболенский, князь Иван Тарусский и Андрей Серкизович (Андрей Иванович Серкизов).

«Передовым» полком командовали теперь литовские князья Дмитрий Ольгердович и Андрей Ольгердович, Микула Васильевич (Вельяминов) и князь Федор Романович Белозерский.

Командование большим полком принял Дмитрий Иванович Московский, а с ним боярин Михаил Андреевич Бренко, Иван Родионович Квашня и князь Иван Васильевич Смоленский.

Полком левой руки командовали князь Василий Васильевич Ярославский, Лев Морозов и Федор Михайлович Моложский. Полком правой руки – князь Андрей Фёдорович Ростовский, Федор Грунка и князь Андрей Фёдорович Стародубовский.

По именам командиров засадного полка можно догадаться, насколько важное значение придавалось его действиям на поле боя. Это были князь Владимир Андреевич Серпуховский, двоюродный брат Дмитрия Ивановича Московского, его вернейший сподвижник, Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, князь Роман Михайлович Брянский, князь Василий Михайлович Кашинский, князь Роман Семёнович Новосильский.

Продвижение и построение войск перед битвой.

Войска Дмитрия Донского:

1 – сторожевой полк,

2 – передовой полк,

3 – большой полк,

4 – ставка Дмитрия Донского,

5 – полк правой руки,

6 – полк левой руки,

7 – резерв,

8 – засадный полк,

9 – место переправы,

10 – лагерь.

Войска Мамая:

1 – сторожевые отряды,

2 – наёмная пехота,

3 – полк левой руки,

4 – полк правой руки (2,3,4 – 1-й эшелон построения),

5 – большой полк,

6 – 2-й эшелон полка левой руки,

7 – 2-й эшелон полка правой руки,

8 – 2-й эшелон большого полка,

9 – ставка Мамая,

10 – резерв ставки,

11 – лагерь

Каждый из этих командиров, несомненно, руководил собственным отрядом-«стягом», выполнявшим боевую задачу в рамках общей задачи полка. Если так, то всего в войске было 23 «стяга». У каждого полка, очевидно, было собственное знамя, а над большим полком реяло знамя главнокомандующего. Великокняжеское знамя было красного цвета, с изображением Спаса Нерукотворного. Оно служило своеобразным ориентиром для всей армии. Оно должно было стать символом победы – или пасть вместе с армией в случае поражения. Не случайно самая страшная сеча шла вокруг великокняжеского знамени…

Общим построением руководил виднейший полководец того времени, великокняжеский воевода Дмитрий Михайлович Боброк Волынский. Дмитрий Михайлович приехал на Русь с Волыни, некоторое время служил у нижегородского князя, затем, незадолго до похода на Рязань в 1371 году, перешёл на службу к Дмитрию Ивановичу Московскому, у которого был в великой милости. По некоторым сведениям, был внуком литовского князя Гедимина, то есть принадлежал ко второму по знатности после Рюриковичей княжескому роду – Гедиминовичам. То есть Ягайло был двоюродным братом Боброка Волынского. После Куликовской битвы Дмитрий Иванович выдал за Дмитрия Михайловича свою сестру Анну, что вряд ли было бы возможно при менее знатном его происхождении.