На этом примере хорошо видно, что названия таксонов имеют разные окончания. Поэтому, если вы встретите название таксона, оканчивающегося на – opsida, можете быть уверены, что это класс. Если название оканчивается на — асеае, перед вами семейство, а на — ales — порядок.

В повседневной жизни мы, как правило, называем и различаем растения по родам. Мало кто может назвать видовой эпитет даже привычных деревьев, кустарников или трав. «Дуб», «берёза», «сосна», «сирень», «крапива» – это названия родов. А ведь, например, берёз в средней полосе России произрастает несколько разных видов.

Ну вот, пожалуй, тот минимальный объём знаний, которого пока нам с вами достаточно, чтобы начать разговор о том, с чего всё начиналось, о том пути, который прошли растения за сотни миллионов лет своего существования.

Глава 2. История растений

Поражающее впечатление производят огромные

чёрные стволы окаменелых деревьев, иногда даже с сучьями.

Гиганты давно исчезнувших лесов, теперь ставшие

железом и кремнем, лежат поперёк выработок,

и часто ход огибает такое дерево сверху или снизу,

не в силах пробить его крепкое тело.

И. А. Ефремов. Путями старых горняков.

Растения, как и все другие организмы на Земле, как и наше с вами человеческое общество, имеют свою историю. И, как и всякая другая история, возникновение и развитие растений изучается наукой – палеоботаникой. И, как и всякая наука, палеоботаника обязана руководствоваться в своих выводах фактами и только ими. Какие же «документы», какие свидетельства можно считать неоспоримыми фактами, когда мы говорим о растительном мире прошлого? Понятно, что никаких свидетельств очевидцев, никаких зарисовок и описаний древних растений нам никто не оставил. Поэтому палеоботанику приходится ограничиваться лишь одним – ископаемыми остатками растений. Никаких других источников информации о прошлой растительной жизни не существует в принципе. Ископаемые остатки (или фоссилии) бывают разные. С. В. Мейен разделял их на три группы:

Во-первых, отпечатки на камне (фото 16). Они получаются, когда от самих тканей растения ничего не осталось, а есть лишь оттиск на породе. Это не простой механический отпечаток, а продукт довольно сложного и продолжительного взаимодействия ткани растения с породой, в результате которого даже на грубом, крупнозернистом песчанике орган растения воспроизводится с довольно тонкими внешними признаками, такими, как жилкование листа или ребристость стебля.

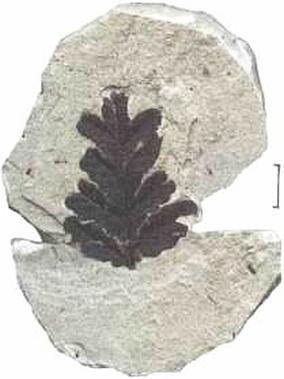

Во-вторых, так называемые фитолеймы – они получаются, когда ткани растения превращаются в уголь, то есть углефицируются (фото 17). В этом случае мы видим на камне чёрную угольную плёнку в форме, к примеру, листа. К сожалению, этот уголь не сохраняет для нас внутренней структуры растения, но зато внешний покров, так называемую кутикулу, из образцов с хорошо сохранившейся фитолеймой, можно отделить рассмотреть под микроскопом, на таких препаратах можно увидеть строение устьиц, покровных клеток эпидермы, различных желобков, микронеровностей, выростов, свойственных тем или иным растениям, и по этим признакам определить растение, «положить его на причитающуюся ему полочку». Такие исследования микроструктуры органов помогли решить многие серьёзные вопросы, связанные с родством растений, их происхождением. Например, много лет считалось, что в конце каменноугольного и в пермском периоде на территории нынешней Сибири располагалась обширная «кордаитовая тайга». Этот термин был введён в литературу одним из известнейших советских палеоботаников, Африканом Николаевичем Криштофовичем, и оказался хоть и красивым, но неточным. Более поздние исследования микроструктуры листьев европейских и американских настоящих кордаитов (род Cordaites) и сибирских растений (род Rufloria), показали, что устьица руфлорий расположены узкими полосками между жилками на нижней стороне листа, а у кордаитов – разбросаны по всему листу. Потом выяснилось, что и органы размножения этих растений сильно различаются. Впрочем, об этих растениях речь пойдёт чуть позже, когда мы будем говорить о растениях каменноугольного и пермского периодов.

Фото. 16. Отпечаток листа голосеменного растения. Ранняя пермь. Здесь и далее длина масштабного отрезка – 1 см.

Фото 17. Лист того же растения, что и на фото 16, но с сохранившейся фитолеймой.

В-третьих, это «настоящие» окаменелости, или петрификации (фото 18). К этому виду фоссилий относятся части растений, сохранившие для нас свой объём и внутреннюю структуру. Так происходит, когда органическое вещество постепенно и очень медленно замещается неорганическим, например, окисью кремния. Порою сохранность таких образцов удивительна. В микроскоп на них можно рассмотреть каждую клетку строения организма, различить начинающие прорастать споры в спорангиях растений, которым уже перевалило за 400 млн. лет. К петрификациям относятся и целые окаменелые стволы деревьев, такие, как широко известный триасовый «каменный лес» из Аризоны.

Фото 18. Окаменевший ствол хвойного дерева. Кайнозой.

Вот, собственно, и все виды «документов», по которым палеоботанику нужно восстановить облик растения, показать, где оно росло, каков был в то время и в том месте климат. Лишь по остаткам на камне можно определить, как растения менялись, как новые виды приходили на смену старым, чем растения одной области отличались от другой.

И всё бы ничего, если бы нас не поджидали ещё три серьёзные трудности. Дело в том, что растения редко попадают в захоронения, а значит, редко сохраняются для нас в ископаемом виде. Природа вообще неплохая хозяйка и не разбрасывается так просто органическим веществом. Все умершие организмы, как правило, поедаются и перерабатываются другими существами. Опавшие листья, ветки, стволы деревьев, не проросшие семена – всё это перегнивает, поедается червями, насекомыми и их личинками, разрушается и усваивается грибами. Практически единственный шанс для растения попасть в виде окаменелости на стол учёного – упасть в воду. Здесь, без доступа кислорода, погрузившись в ил, лист имеет шанс вновь увидеть солнечный свет через миллионы лет. Я пишу здесь «практически» потому, что есть и другие возможности для растения «сохраниться в веках». Например, лес у подножия горы может быть засыпан вулканическим пеплом после извержения или песком во время обвала. Но такие местонахождения ископаемых растений настолько редки, что по всему миру их можно пересчитать по пальцам.

Поэтому надо признать, что остатки, по которым палеоботаники открывают историю растительного мира, принадлежат растениям, которые росли рядом с водоёмами. Растений древних возвышенностей и пустынных мест мы не знаем. Лишь их пыльца или крылатые семена порой долетали до болот, озёр и морских заливов, на дне которых и накапливались. Но по одной лишь пыльце или по отдельному семечку мало что можно сказать о материнском растении.

Вторая проблема заключается в том, что растение никогда не попадает в захоронение целиком, а лишь в «разобранном» виде. На камнях мы находим отдельный лист (как правило, даже не целый, а обрывок), изолированное семя, кусочек какой-то ветки без листьев, обрывок подземного побега или вообще что-то непонятное и непохожее на то, что мы знаем по современным, окружающим нас растениям. Палеоботаник в большинстве случаев даже не знает, одному или разным растениям принадлежат эти разрозненные ветки, семена, шишки и листья. Только если мы находим какие-то органы в прикреплении друг к другу, мы можем сказать уверенно, что это части одного растения. Но такие находки относительно редки. Поэтому учёные вынуждены давать разные родовые названия для каждого из частей растения. Например, уже упоминавшееся растение с листьями рода Rufloria, имело мужские шишки рода Cladostrobus, женские шишки рода Vojnovskia, а более мелкие, чешуевидные листья – Nephropsis. А названия для всего растения целиком, «в сборе», просто нет. Можно называть его «растение с листьями руфлория», а можно – «растение с шишками войновския». То же самое и с более известными растениями, такими, как кордаиты (ведь род Cordaites был предложен лишь для листьев) и такими, как всем известные каменноугольные плауновидные лепидодендроны (род Lepidodendron – род для обозначения отпечатков стволов с характерным, «чешуеподобным» рисунком коры).