Итак, мезофит. Что же это такое? Давным-давно, ещё в XIX веке, геологи и палеонтологи разделили геологическую шкалу времени на четыре части. Назвали их просто – первичная эра, вторичная, третичная и четвертичная. Из этих названий в современной литературе осталась лишь четвертичная эра, правда, низведённая до ранга периода, да и тот чаще называют антропогеном. А остальные части переименовали. Получилось три эры: палеозойская, или эра древней жизни, мезозойская, или эра средней жизни и кайнозойская – эра нашей, современной жизни. Сокращённо эти эры называют просто палеозой, мезозой и кайнозой. Сделали это для удобства, а критерием для такого разделения выбрали господствующие группы животного мира. Так мезозой считается временем доминирования на Земле рептилий, а кайнозой – млекопитающих.

А что получится, если посмотреть на это деление времени не с точки зрения развития фауны – животного мира, а с точки зрения развития флоры – мира растений? Сказано – сделано. Получилось, что ту же шкалу времени можно разделить на палеофит, мезофит и кайнофит. Окончание «фит» в этих названиях происходит от греческого «фитон» – растение. Палеофит – время господства на Земле споровых и самых ранних голосеменных. Мезофит – время голосеменных, они в эту эру очень многочисленны и разнообразны. А кайнофит – время покрытосеменных или цветковых растений.

Границы эр, выделенных по развитию фауны и флоры, не совпадают. Так, мезозой начинается с триасового периода, а заканчивается вместе с меловым, в то время как мезофит начинается в середине пермского периода, а заканчивается в середине мелового. Такой сдвиг на полпериода между уровнями развития флоры и фауны привёл даже к созданию теории о том, что растительный мир меняется первым и лишь потом то же самое происходит с животным миром. Эта теория получила название теории «эволюционного несогласия». На первый взгляд всё выглядит так, будто бы изменения растительности ведут к смене видов растительноядных животных, а это, в свою очередь, приводит и к смене хищных.

Этот взгляд на развитие жизни на Земле крайне упрощён и совершенно неправилен. Флора и фауна нашей планеты находятся в очень тесной взаимосвязи. Вспомним хотя бы хрестоматийный пример с удивительной приспособленностью друг к другу цветковых растений и насекомых-опылителей. Более того, понятно, что границы периодов и эр довольно условны, и говорить о том, что в середине перми растительность на всём Земном шаре сменила свой облик на мезофитный нельзя. В каких-то областях это произошло раньше, в каких-то позже. В Субангарской области ещё в ранней перми мы находим очень много растений, характерных для мезофита. Можно даже сказать, что эти растения там доминировали. В Катазиатской области, тоже в ранней перми, многочисленны цикадовые, растения также характерные для мезофита. Да что говорить, ведь если мезозой определять, как время господства рептилий, то его нижнюю границу тоже надо бы перенести в пермь.

Но достаточно отступлений. Наверное, уже понятно, что спорить о том, как делить геологическое время и как называть эры, не стоит. Это то же самое, что спорить о том, когда начинается следующая неделя, в воскресенье вечером или в понедельник утром. Но всё же термины «палеофит», «мезофит» и «кайнофит» прижились в литературе. Видимо потому, что они очень удобны для описания характера флоры, её состава. Так, под «мезофитными» понимают флоры, в которых преобладали голосеменные: цикадовые, беннеттитовые, хвойные, гинкговые, пельтаспермовые, а также некоторые папоротники и хвощи. А «кайнофитная» флора – флора покрытосеменных.

Мезозой. «Новая волна»

В мезозое на Земле появляются новые группы растений. Может быть, наибольшей известностью среди них пользуются беннеттиты, названные так в честь английского ботаника Дж. Беннетта. Остатки стволов и листьев беннеттитов очень похожи на цикадовые, и раньше эти два класса не разделяли. Но потом выяснилось, что органы размножения некоторых беннеттитов обоеполые, совсем как у покрытосеменных растений. То есть в одном «цветке» (правильнее называть его стробилом) беннеттитов находились и семязачатки, и пыльники с мужскими спорами. Обоеполость органов размножения не встречается у других голосеменных, ни у вымерших, ни у живущих ныне. Лишь в стробилах растений из класса гнетовых мы можем видеть сейчас остатки их былой двуполости. То есть беннеттиты – единственные известные голосеменные с обоеполыми органами размножения. Помимо строения органов размножения есть между беннеттитами и саговниковыми и другое отличие. Саговниковые по своему внешнему виду больше всего напоминают пальму – прямой ствол с кроной длинных перистых листьев. Ствол у саговников ветвится крайне редко и, как правило, вследствие травмы. У беннеттитов же, совсем наоборот, прямой неветвящийся или клубнеобразный ствол – исключение из правил. Большинство беннеттитов издалека, вероятно, напоминали наши кустарники или небольшие деревья (рис. 11).

Появившись в триасе, беннеттиты вымирают в позднем мелу, оставив нам на память о себе, как считают многие ботаники, своего удивительного потомка – вельвичию.

Рис. 11. Класс беннеттиты. Один из видов рода Williamsonia (вильямсония). Юрский период.

Появились в это время и другие, не столь известные, но не менее интересные группы растений. Например, кейтониевые. Их открыл в 1925 году английский ботаник Г. Томас, и, как и подавляющее большинство древних голосеменных, их сразу же отнесли к классу семенных папоротников. Кейтониевые интересны тем, что их семена находились внутри замкнутых капсул, что очень напоминает конструкцию плода покрытосеменных. Да и сложные четырёхлопастные листья кейтониевых с сетчатым жилкованием очень похожи на листья покрытосеменных (рис. 12). Правда, ещё более сегменты листа кейтониевых похожи на листья глоссоптерис. Настолько, что различить их по внешнему виду очень трудно. Может быть, эти растения родственны? Может и так. Но, к сожалению, и те и другие изучены пока ещё недостаточно. До сих пор мы не знаем, были ли кейтониевые деревьями или кустарниками. Ни достоверных побегов, ни их древесины пока не найдено. Существовали кейтониевые с конца триаса до начала позднего мела.

Рис. 12. Растение с листьями рода Sagenopteris (сагеноптерис) и семеносными органами Coytonia (кейтония). Справа – семеносная купула в разрезе (по Гаррису).

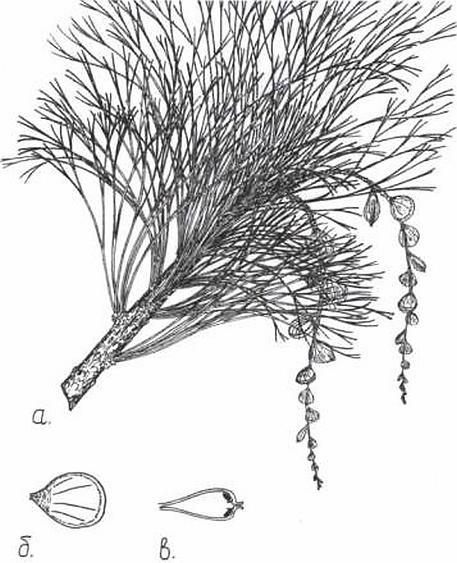

Ещё одной очень своеобразной группой мезозойских растений были чекановские или лептостробовые. Их называют так по роду, предложенному для листьев – Czekanowskia или по роду Leptostrobus для семеносных органов. Эти растения, широко распространённые на территории нынешней Сибири и в Европе, традиционно относят к классу гинкговых. Но посмотрите на рис. 13! Узкие лентовидные листья действительно очень напоминают сильнорассеченные листья гинкго, но вот органы размножения… Семеносные капсулы чекановскиевых похожи на раковину двустворчатого моллюска, внутри которой, по четыре штуки на каждой створке, располагались семена. Створки, судя по всему, были плотно сомкнуты и раскрывались только после созревания семян. А это означает, что пыльца не могла попасть прямо на семязачаток, а улавливалась сетью волосков и выростов, расположенной по краю капсулы. Потом, видимо, пыльцевая трубка прорастала внутрь капсулы, к семязачаткам. Такой процесс больше напоминает опыление цветковых, чем голосеменных. Может быть поэтому некоторые учёные предлагали и чекановские выделить в свой самостоятельный класс. Появившись в позднем триасе, лептостробовые навсегда исчезают в раннем мелу.

Рис. 13. Растение с листьями Czekonowskio (чекановския) и семеносными органами Leptostrobus (лептостробус); а – ветвь; б – семенная капсула, вид сверху; в – она же в разрезе, (б и в – по Красилову).