Наиболее убедительные доказательства того, что по крайней мере некоторые неандертальцы практиковали каннибализм, были получены в ходе раскопок пещеры Муля-Герси, расположенной в долине р. Роны на юго-востоке Франции. В одном из слоёв этой пещеры обнаружено около 80 фрагментов черепов и костей посткраниального скелета, принадлежащих как минимум шести индивидам. Они залегали вперемешку со столь же сильно фрагментированными останками благородного оленя и ряда других млекопитающих, причём поверхность тех и других несла совершенно идентичные следы работы каменными орудиями. Эти следы свидетельствуют о том, что и людей, и животных расчленяли с целью употребления в пищу, с костей срезали мясо, а затем дробили их для извлечения костного мозга. Интересно, что каменные изделия в этом слое сравнительно немногочисленны, и преобладают среди них не отходы производства, как в вышележащих и нижележащих отложениях пещеры, а готовые орудия. Кроме того, в слое зафиксированы три очажных пятна[232].

Картина, аналогичная описанной для Муля-Герси, была зафиксирована и в пещере Эль Сидрон, где неандертальцы жили примерно 50 тыс. лет назад, а также в гораздо более древних отложениях пещеры Гран Долина в Атапуэрке на северо-востоке Испании, где обнаружены останки как минимум шести гоминид. Это были ещё не неандертальцы, но, вполне возможно, их дальние предки (см. главу 3). Кости происходят из одного и того же геологического слоя, надёжно датируемого концом нижнего плейстоцена (около 800 тыс. лет назад). Они залегали в нём вперемешку с костями животных и каменными изделиями. Большинство костей гоминид несёт на своих поверхностях точно такие же следы надрезов и ударов орудиями, какие имеются на прочих фаунистических остатках, что не без оснований истолковывается как свидетельство каннибализма.

Каннибализм — это, конечно, очень плохо. Однако, во-первых, неандертальцы — далеко не единственные, кто уличён в этом грехе. Его разделяют с ними многие другие виды животных, включая, например, шимпанзе (о гомо сапиенс и говорить нечего, тут вообще клеймо негде ставить). А во-вторых, остаётся неизвестным, почему они, собственно, в этот грех впадали. Может быть, просто от голода или плохого отношения к съеденным, а может быть, совсем наоборот, воздавая им честь и обеспечивая какие-то блага в потустороннем мире, а заодно надеясь позаимствовать часть их силы и иных достоинств.

Литература

Общество: Davies and Underdown 2006; Gamble 1999; Kuhn and Stiner 2006; Pettitt 2000.

Онтогенез: Медникова 2008; Guatelli-Steinberg 2009, 2010; Robson and Wood 2008.

Каннибализм: Defleur et al. 1999; Orschiedt 2008; White and Toth 1991.

Глава 10

Drang nach Osten

Костные останки неандертальцев известны не только в Европе, но и далеко за её пределами. Они обнаружены на Ближнем Востоке, в Передней Азии, в Средней Азии и на юге Сибири. Во всех этих регионах они имеют относительно поздние датировки, значительно уступая по возрасту древнейшим европейским находкам. Кроме того, ни в одном из перечисленных районов, за исключением Ближнего Востока, нет пока антропологических материалов, которые позволяли бы предполагать местную эволюцию неандертальцев. Таким образом, наиболее правдоподобным объяснением их появления в центре Евразии является объяснение миграционное. Похоже, что в какой-то период им стало тесно в Европе, и в поисках нового жизненного пространства они совершили «бросок на восток». Бросок этот, конечно, не был молниеносным: прошли тысячи лет, прежде чем миграционные волны докатились от Средиземного моря до Алтая.

С миграционной гипотезой, кстати, хорошо согласуется и тот факт, что повсюду за пределами Европы скелетные останки неандертальцев связаны только с каменными индустриями мустьерского типа, которые могут различаться между собой по ряду параметров, но всё же являют один и тот же набор базовых технологий и типов орудий. Ни рубил, ни микокских ножей, ни других двусторонне обработанных изделий в этом наборе нет (за исключением нескольких листовидных бифасов в закавказских и алтайских комплексах). Это позволяет предполагать, что все внеевропейские неандертальцы ведут происхождение от более или менее однородной в культурном плане группы (или групп), и объяснять сравнительно малое разнообразие их индустрий (во всяком случае, оно кажется малым на фоне внутриевропейской вариабельности) явлением, которое, используя генетический термин, можно назвать «эффектом основателя».

Этапы большого пути

В конце среднего плейстоцена ареал неандертальцев, видимо, ещё не выходил за пределы Европы. Во всяком случае, в других регионах останков этой формы гоминид соответствующего возраста пока не обнаружено. В Европе же, судя по географии антропологических находок, неандертальцы обитали преимущественно в западных, центральных и южных районах, тяготея при этом к низко- и среднегорным ландшафтам.

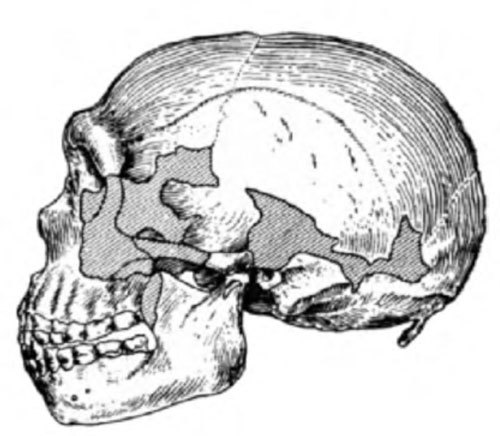

За пределами Европы неандертальцы раньше всего появляются на Ближнем Востоке, но когда именно это происходит, точно сказать пока невозможно. Ответ на этот вопрос зависит от того, какой возраст имеет безусловно неандертальский скелет, найденный в слое C пещеры Табун и фигурирующий в литературе как Табун 1 или Табун C1 (рис. 10.1), и каков таксономический статус нижней челюсти из этого же слоя, обозначаемой обычно как Табун 2 или Табун C2 (рис. 10.2). Для скелета, который, возможно, лежал в могильной яме, впущенной в слой C из более молодого слоя B, двумя разными методами получены две диаметрально противоположные абсолютные даты (см. табл. 10.1), а челюсть одни исследователи считают довольно архаичной, усматривая в ней массу признаков, типичных для неандертальцев (в том числе ретромолярный пробел)[233], другие относят к гомо сапиенс, упирая главным образом на форму вырезки и наличие подбородочного выступа[234], а третьи полагают, что и обладатель этой челюсти, и все прочие среднепалеолитические гоминиды Леванта, обычно относимые к двум разным видам (Homo neanderthalensis и Homo sapiens), представляли собой на самом деле единую, хотя и гетерогенную, популяцию, имевшую частично африканские, а частично европейские корни[235].

Рис. 10.1. Череп Табун 1

Рис. 10.2. Челюсть Табун 2 (источник: Rak et al. 2002)

Если возраст скелета Табун 1 превышает 80 тыс. лет либо если челюсть Табун 2, имеющая заведомо не меньшую древность, является неандертальской, получается, что в начале позднего плейстоцена на Ближнем Востоке неандертальцы сосуществовали с людьми, анатомически очень близкими к гомо сапиенс. Костные останки последних возрастом от 80 до 120 тыс. лет были обнаружены в пещерах Схул и Кафзех в Израиле (рис. 10.3, 10.4). В этом случае можно было бы предложить как минимум три варианта объяснения сосуществования в одном небольшом регионе людей двух разных морфологических типов. Первый: и те, и другие являлись потомками местных среднеплейстоценовых гоминид, в облике которых в разной мере отразился приток генов с юга (африканские гомо сапиенс) и с севера (европейские неандертальцы). Второй: местные корни имела лишь какая-то одна из этих групп (какая?), а вторая являлась пришлой. Третий: пришлыми являлись обе, а некоторая мозаичность их анатомического облика была следствием смешения уже после прихода на Ближний Восток, а не наличия общего ближневосточного субстрата. В свете археологических данных наименее правдоподобным выглядит, пожалуй, последний вариант. Он предполагает полную замену коренного населения пришлым, тогда как в развитии среднепалеолитических индустрий Леванта не видно явных перерывов постепенности, а изменения кажутся плавными и преемственными. Что же касается среднеплейстоценовой автохтонной популяции, которая могла бы сыграть роль общего субстрата, то пока она представлена лишь одной полноценной (хотя и лишённой точной стратиграфической привязки) антропологической находкой — фрагментом черепа из пещеры Зуттиех в Галилее, Израиль (рис. 10.5).