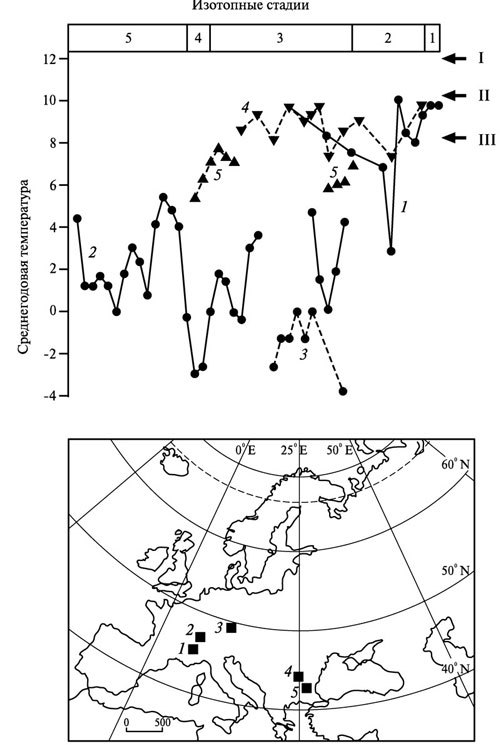

Наиболее сильные похолодания тоже имеют своё название — они известны как эпизоды или события Хайнриха (Heinrich events). Во время таких похолоданий огромные массы льда под воздействием собственной тяжести и/или иных, не очень пока хорошо понятных факторов, отрывались от лаврентийского щита у берегов Северной Америки и начинали дрейфовать на восток. Их следы в виде прослоев обломочного материала, образовывавшихся по мере таяния айсбергов, хорошо прослеживаются в морских отложениях Атлантического океана. В периоды, соответствующие эпизодам Хайнриха, среднегодовая температура в Европе опускалась намного ниже современных значений, границы ландшафтных зон сдвигались с севера далеко на юг, и там, где сейчас произрастают хвойные или даже смешанные леса, распространялись тундры. Например, как показал изотопный анализ сталагмитов из пещеры Виллар, в период примерно от 49 до 48 тыс. лет назад, т. е. на пике похолодания, известного как эпизод Хайнриха 5, среднегодовая температура на юго-западе Франции была приблизительно на 10 °C ниже, чем сейчас (в наши дни она составляет здесь 12°), а значит, зимой в этом районе обычным делом были сильные и длительные заморозки[87]. Это подтверждают и результаты более ранних климатических реконструкций по ископаемым фаунам грызунов. В частности, температурная кривая, полученная для французской пещеры Жиньи, опускается в соответствующий период до 0°, а для расположенной севернее немецкой пещеры Кематенхёле до −2°, что в обоих случаях ниже современной нормы на те же 10° (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Среднегодовая температура в разных частях Европы на разных стадиях позднего плейстоцена, реконструированная на основании анализа фауны грызунов. Арабскими цифрами на графике и карте обозначены местонахождения Ля Шенеля (1), Жиньи (2), Кематенхёле (3), Карлуково (4), Бачо Киро (5). Стрелки и римские цифры справа от графика показывают современную среднегодовую температуру в центральной Болгарии (I), восточной Франции (II) и южной Германии (III). Источник: Hernández Fernández 2006

Накапливающиеся в последние годы данные говорят о том, что картина, выявленная по ледниковым и глубоководным кернам с севера Атлантики, отражает динамику изменений позднеплейстоценового климата не только в этом регионе, но и во многих других частях света. Материалы, подтверждающие это, были получены в итоге изучения лёссов Восточной Азии, сталагмитов из пещер юга Западной Европы, морских отложений тропических и субтропических районов Индийского и Тихого океанов, ледников Южной и Северной Америки, а также Новой Зеландии[88]. Таким образом, циклы Дансгарда–Эшгера и эпизоды Хайнриха можно, видимо, рассматривать как климатические события, имеющие глобальное значение. Тем не менее из этого совсем не следует, что соответствующие им похолодания и потепления проявлялись повсюду одинаково. Так, в северном полушарии переход от холодного максимума одного цикла к тёплому максимуму другого происходил обычно быстро, в течение нескольких десятков лет, тогда как последующее понижение температуры растягивалось на значительно более долгое время. В низкоширотных же районах, напротив, потепление происходило медленно, и амплитуда температурных колебаний была меньше. Если говорить только о неандертальском ареале, то и здесь природные условия были далеко не однородными. В его южной части — на Ближнем Востоке, Балканах, Пиренейском полуострове и т. д. — климат оставался сравнительно мягким даже в периоды, соответствующие эпизодам Хайнриха, когда значительная часть континентальной Европы становилась малопригодной или вовсе непригодной для постоянного обитания человека.

Помимо ритмических колебаний температуры и влажности, действие которых сказывалось постепенно, большое влияние на географию и экологию человеческих популяций в рассматриваемый период могли оказывать разовые события катастрофического характера, обусловленные, например, тектоническими процессами, или падением на Землю небесных тел. Правда, столкновений с особо крупными метеоритами или астероидами нашей планете в позднем плейстоцене, видимо, удалось избежать, но вот тектонические «удары» она переживала, и не раз. Чего стоит одно только извержение вулкана Тоба на Суматре! Оно произошло примерно 73–74 тыс. лет назад, став одним из самых крупных известных нам извержений в истории Земли и самым крупным в четвертичном периоде. Из жерла Тобы было выброшено не менее 2000 км3 лавы, потоки которой покрыли территорию в несколько десятков тысяч квадратных километров, и около 800 000 км3 пепла, осевшего затем толстым (от 10 см до нескольких метров) слоем на суше и океанском дне от Аравийского до Южно-Китайского моря[89]. По мнению многих исследователей, это извержение повлекло за собой так называемую «вулканическую зиму» — очень резкое похолодание, затянувшееся на несколько лет[90]. Особенно чувствительно оно могло отразиться на жизни обитателей и без того холодного северного полушария. Согласно некоторым расчётам, в районах, лежащих между 30 и 70 параллелями, среднегодовая температура в это время понизилась сразу на 10–15°. Кстати, не исключено, что одним из отдалённых последствий этой «вулканической зимы», нежданно-негаданно пришедшей в Европу с жаркой Суматры, стало переселение части неандертальцев на Ближний Восток, где их присутствие впервые достоверно фиксируется как раз около 70 тыс. лет назад (см. главу 9).

Не меньшую роль в истории обитателей Европы могло сыграть и другое вулканическое извержение, произошедшее примерно через 30 тыс. лет после Тобы, т. е. около 40 тыс. лет назад. Его называют кампанским игнимбритовым, по месту, где оно случилось (Кампанья) и по составу выброшенной породы (игнимбрит). По некоторым оценкам, в первые два-три года после этого извержения среднегодовая температура на западе Европы могла упасть сразу на 3–4° и затем оставаться намного ниже температуры предшествующего периода ещё десятки, а то и сотни лет[91]. Возможно, отражением этого на палеоклиматической кривой является холодный пик эпизода Хайнриха 4.

В общем, так или иначе, с вулканами и метеоритами или без них, а природные условия на родине неандертальцев были явно не слишком ласковыми и к тому же весьма переменчивыми, да притом ещё и менялись-то они всё больше в худшую сторону. Для вида, предки которого совсем ещё недавно, всего каких-то 600 или 700 тыс. лет назад, жили в тропиках и не подозревали о существовании таких вещей, как холод, зима, снег и лёд, эти условия представляли серьёзный вызов.

Дети севера

Суровые природные условия накладывают свой специфический отпечаток как на образ жизни людей, населяющих высокоширотные районы, так и на их анатомию. Известно, что человеческие популяции, традиционно обитающие в районах с холодным климатом — например, саамы Кольского полуострова или эскимосы Гренландии, — отличаются от коренного населения низких широт целым рядом особенностей строения скелета. Такими особенностями являются, например, укороченные по отношению к длине туловища конечности, сравнительно большая по отношению к росту масса тела, утолщённые трубчатые кости и т. д. Все эти черты наблюдаются и у неандертальцев, которые по форме и пропорциям тела намного ближе к современным жителям Чукотки, Аляски и Гренландии (речь, разумеется, о коренном населении этих регионов), чем к африканцам или, скажем, палеолитическим гомо сапиенс Европы — свежеприбывшим мигрантам из той же Африки.

Особенно показательны в этом отношении два индекса, широко используемые в физической антропологии. Один из них называется круральным и характеризует пропорции ног, а второй называется брахиальным и характеризует пропорции рук. Первый высчитывается как процентное соотношение длины большеберцовой и бедренной костей (длину большеберцовой кости умножить на 100 и разделить на длину бедренной кости), а второй как процентное соотношение длины лучевой и плечевой костей (формула расчёта аналогична).