Или так говорили, если хотели подбодрить того мастера, который не верил в свои силы.

Но поначалу, я думаю, так говорили по другой причине. Наверное, эта пословица должна была внести ясность в путаницу ремесел: ремесло, мол, гончара — делать горшки, а ремесло богов — делать людей.

Греки были людьми обстоятельными и каждому богу давали дополнительную нагрузку.

Богиня Афина[11], которая заведовала мудростью, должна была еще взять на себя шефство над ремесленниками. Хорошо или плохо она выполняла эту работу, сказать трудно.

Говорят, однажды она вызвала на соревнование девушку-ткачиху, а ткачиха вышла победительницей. Афина же, вместо того чтобы наградить ее как следует, разозлившись, превратила ее в паука[12].

Значит, будь хорошим ремесленником, но горе тебе, если попробуешь в чем-то превзойти бога.

Хорошо еще, что с гончарами Афина не состязалась и горшков не обжигала хотя и присматривала за гончарами. Гончары почитали Афину и не забывали благодарить ее за все ее милости к ним. За то, что научила ремеслу; за то, что подарила гончарный круг, и за многое другое.

Правда, у некоторых историков были на этот счет и другие мнения. Диодор Сицилийский[13], например, писал, что гончарный круг изобрел афинский ваятель Фалес, племянник Дедала[14], того самого, который из птичьих перьев и воска соорудил крылья и бежал со своим сыном Икаром с острова Крита от злого царя Миноса.

Были и такие, которые позже утверждали, что гончарный круг да и прочие гончарные премудрости пришли в Грецию из Азии, где процветали со времен Вавилона[15] и даже еще раньше. А другие историки древности указывали, что гончарный круг поначалу был мало пригоден для работы, пока его не улучшил некий новатор — скиф по имени Анахарис.

Но простые гончары с трудами историков не были знакомы и потому усердно приносили в храм Афины подарки, чтобы показать, как они благодарны ей за все, что имеют по ее милости.

И так у них повелось, что гончары горшки обжигали и Афина не вмешивалась в их дела, а в дела богов ни один разумный гончар не полезет.

Но, по преданию, все же произошел однажды случай, когда горшечник сделал нечто, что по силам самой богине Афине или даже покровителю искусств Аполлону[16].

Рассказывают это так.

Жил когда-то старый гончар, и была у него молодая дочь, а у дочери — жених, тоже молодой. Жених собирался уходить на войну. Дочь гончара взяла стрелу и острым концом ее обвела его тень, упавшую на стену. Отец-гончар облепил контур глиной. То, что поучилось, назвали барельефом[17].

Услышав этот короткий рассказ, читатель, чего доброго, подумает, что сделать барельеф сущий пустяк: был бы солнечный день, да острый предмет под руками, да полведра глины.

Но это совсем не так. Если это и было, то все было куда сложнее. И есть здесь одна маленькая деталь, которую опустила легенда. Без этой детали не поможет ни солнечный день, ни стрела, ни глина.

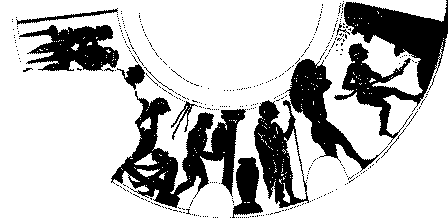

Легенда не сохранила никаких подробностей, но, может быть, мастером был старик с седой бородой, которая немного вилась, падая на его широкую грудь. Длинные белые волосы затягивал он на лбу ремешком, чтобы не лезли в глаза. Он одевался в большой кусок ткани и подпоясывал его, собирая у пояса складками. У него была мастерская, где ему помогали ученик и два раба, и еще там работал художник. Ученик уже мог заменить его у гончарного круга и сам умел выкрутить сложную вазу и прикрепить к ней ручки и валики, вылепленные от руки. Но обычно делал сосуд старик, а ученик или кто-либо из рабов лишь вращал круг.

В мастерской все было рыжим и серым от глиняной пыли, под подошвами сандалий хрустели глиняные черепки, а по углам стояли вложенные одна в другую, столбиком, чаши, готовые к росписи. На полках вдоль стен сохли сырые глиняные вазы, темные, как земля после дождя, и лежали глиняные формы для особо сложных фигурных сосудов. У старика был глиняный штампик, которым он выдавливал узоры по краям вазы, и еще штамп, которым оттискивал узор, похожий на ромашку, на донышках тарелок и блюдец.

Сосуды лепил он из хорошо отмученного, хорошо размешенного глиняного теста, сушил и отдавал художнику расписывать и после отправлял в печь.

Печь стояла во дворе мастерской, а кроме печи, во дворе еще был колодец, чтобы брать воду для глины, и бассейн, где рабы размешивали глину палкой. Печь была подобна огромному круглому муравейнику, разделенному на два этажа с двумя отверстиями. Вниз закладывали дрова, сверху, через верхнее отверстие, бережно загружали сырую посуду, на которой, образуя рисунок, лежали свежие пятна подсохшего черного лака.

К печи старик не любил никого подпускать, и хотя всю жизнь, разбив ломиком глиняную лепешку, которой замуровывал вход в печь, вынимал остывающие глиняные сосуды, он так и не привык к тому, что глухая сырая глина от огня становится твердой и звонкой, и всегда видел в этом чуде вмешательство богов.

То, что выходило из печи, называлось не так, как говорим мы: «обожженные изделия», но одним кратким красивым словом — керамос[18]. Он наклонялся над размурованной печью, брал одну из ваз и держал ее бережно, как ребенка. Видя это, дочь не раз говорила ему:

— Отец, я думаю, что, с тех пор как я выросла, ты любишь керамос больше, чем родную дочь.

Что мог сказать старик? Что, выросши, она стала чужой?

Что для него весь мир — это печь, керамос и мастерская и потому он горевал, что боги не послали ему сына, который мог бы наследовать его ремесло?

Что потому-то и мечтал он, чтобы она, его дочь, полюбила художника Евтимида, который работал с ним, и вышла бы за него замуж и никуда бы не уходила от него, от печи его, от керамос?

Боги судили иначе. Тот, которого она полюбила, год проучился и мастерской, и, увы, к росписи оказался неспособным. Звали его Евфроний. Парень не научился ничему и ничего, по правде говоря, не желал рисовать, кроме одного-единственного рисунка. Рисовать он умел только воина в шлеме, с круглым щитом и копьем.

И поскольку лицо этому воину он всегда рисовал свое, старик и сказал ему однажды, что, если дело так пойдет дальше, лучше будет, если он превратит свою мечту в жизнь и впрямь пойдет воевать.

Сказал он это в сердцах, чтобы раздосадовать нерадивого малого и заставить работать, да так и получилось, как он сказал.

Евфроний пошел на войну. Он с легкостью променял милый старику керамос на шлем, а тонкую кисть из пера бекаса — на грубое копье. И значит, уничтожать живых ему было приятнее, чем возвращать к жизни мертвых героев, рисуя их на керамос.

Он пошел в солдаты и ни о чем не пожалел, не обернулся на пороге и не взглянул еще раз на мастерскую, где солнечный луч становился серым от пляшущей глиняной пыли.

Зато унес он с собой нечто получше керамос — сердце девушки, полюбившей солдата.

Старик не простился с ним, а художник Евтимид похудел от обиды так, что нос у него стал длинным и острым.

Так как же, спрашивается, он, старик, должен теперь относиться к дочери, которая полюбила того, кто предал керамос, и, значит, ими она предала то, что отцу было дороже жизни?