Она и сама все чаще ловила себя на мысли, что начинает трепетать от предвкушения чтения, которое вдруг начало приносить ей такое же удовольствие, как когдато в детстве, когда она не могла оторваться от книги и читала под одеялом с фонариком.

Больше всего ее завораживали статьи из раздела по государственному управлению. Ей и до блога казалось неправильным вдруг среди шаткого социального равенства – выбирать государственным курсом «формирование класса эффективных собственников». Каждый из них имел в прежние времена «терки с законом», с нескрываемой ненавистью относясь к менее удачливым согражданам, разрушая все, к чему не прикасался. Мысли, тревожившие Анну, формулировались в блоге с невероятной простотой, вызывавшей радостную догадку, что где-то внутри она тоже всегда была в этом уверена.

Об «эффективных собственниках» хозяйка блога писала, что никто не может «эффективно» управлять собственностью, создать которую не в состоянии, если вдобавок убрать те критерии эффективности, в которых она создавалась. Из такого подхода вытекало лишь, что к управлению государством пришли необразованные люди, ничего не понимавшие в государственном управлении, неспособные проникнуться глобальным государственным мышлением. Но более всего Анне импонировало выражение «нетипичные мотивации», которые «мадам Огурцова» усматривала у всех, кто решил завладеть государственным достоянием для себя одного, «обирая не только живых, но и мертвых и еще не родившихся».

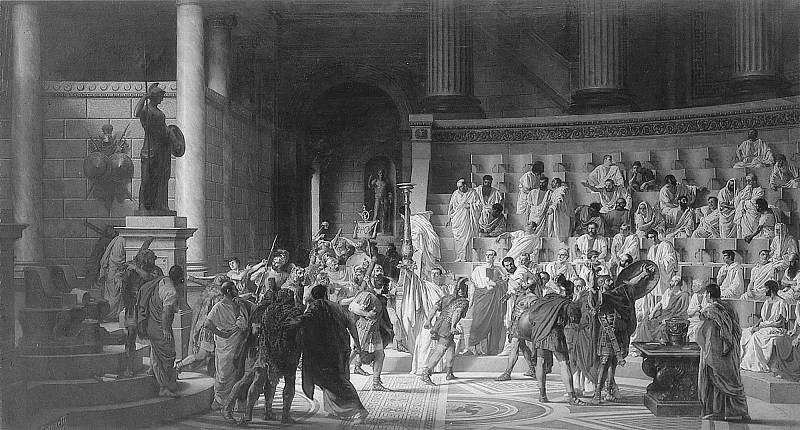

На исторических статьях Анна следила, как система управления государством изменялась с учетом опыта других государств еще в античности. Особо ревностно отслеживалась система управления давнего соперника Рима – Карфагена. Историк Полибий, излагавший точку зрения наиболее влиятельных римлян, писал, что решения в Карфагене принимались народом (плебсом), а в Риме – «лучшими людьми», то есть Сенатом.

Однако, по мнению более серьезных греческих историков, Карфагеном на самом деле правила Олигархия. В Греции считалось, что Карфаген продолжает путь, выработанный в Спарте с «ротационной» олигархией, в то время как большинство греческих городов-государств выбирало демократию. Поэтому для себя Анна никак не могла объяснить такую «историческую необходимость», когда посреди мамкиной подготовки к пенсии – в мирное время в самой богатой стране мира верхушка вдруг решало устроить олигархическую систему правления, хотя от нее уже пали и Спарта и Карфаген.

Никогда бы Анна о себе не подумала такого, но под влиянием публикаций блога она начала серьезно читать Аристотеля, опровергавшего распространённое в античности представление о необходимости имущественного ценза при избрании достойнейших, как это происходило в Карфагене. Основную опасность такого подхода он видел в коррупции, то есть в фактической «покупке власти».

Всего же более отклоняется от аристократического строя в сторону олигархии карфагенское государственное устройство в силу вот какого убеждения, разделяемого большинством: они считают, что должностные лица должны избираться не только по признаку благородного происхождения, но и по признаку богатства, потому что необеспеченному человеку невозможно управлять хорошо и иметь для этого достаточно досуга.

Но если избрание должностных лиц по признаку богатства свойственно олигархии, а по признаку добродетели – аристократии, то мы в силу этого могли бы рассматривать как третий тот вид государственного строя, в духе которого у карфагенян организованы государственные порядки, – ведь они избирают должностных лиц, и притом главнейших – царей и полководцев, принимая во внимание именно эти два условия. Но в таком отклонении от аристократического строя следует усматривать ошибку законодателя.

… Хотя должно считаться и с тем, что богатство способствует досугу, однако плохо, когда высшие из должностей, именно царское достоинство и стратегия, могут покупаться за деньги.

Вполне естественно, что покупающие власть за деньги привыкают извлекать из неё прибыль, раз, получая должность, они поиздержатся. Невероятно, чтобы человек бедный и порядочный пожелал извлекать выгоду, а человек похуже, поиздержавшись, не пожелал бы этого.

[Аристотель. «Политика»]

В Древнем Риме постановления сената сохранили силу законов, но принимались обычно по инициативе императора. Начиная с Октавиана Августа, фактический император Рима носил титул «принцепс» – то есть «первый из сенаторов».

История превратилась для Анны в захватывающий детектив. Она видела, как попытки демократизировать государственный строй Древнего Рима, разбить главенство сената давали лишь отрицательные результаты, восстанавливая магистратский произвол в лице принципата – власти избранного сенатора.

Больше всего ее потрясло, что и в античности цивилизованные люди искренне презирали «принципы восточной абсолютной монархии», предусматривавшие раболепство, преклонение и абсолютное пренебрежение к жизни и стремлениям подданных. Намного более полезным для государства считались демократические принципы и широкое развитие местного самоуправления.

На примере истории Древнего Рима она видела, как власть сената всё более ограничивалась, сосредоточиваясь в руках императора, хотя формально сенат продолжал считаться одним из высших государственных учреждений. На самом деле, сенат превратился в собрание представителей знатных семейств, не имеющее большого политического влияния.

Анна понимала, что демократическая система, предусматривавшая существование выборных институтов власти, – все же меньше зависела от конкретной личности одного человека, замыкающего на себе все государственное управление. Поэтому мысленно она часто возвращалась к истории Марино Фальеро, решившего узурпировать власть у Совета десяти, с которым была связана вся его жизнь. Теперь ей вовсе не было с такой же однозначностью ясно, кто же был предателем в той венецианской истории?

Все эти дискуссии в блоге то гасли, то разгорались на фоне происходивших в России изменений в государственном управлении, все больше замыкавшемся на нескольких людях в высшей иерархии государственного управления, явно неспособных решать в такой огромной стране все и за всех. В результате, само управление все больше разваливалось по рукам приближенных «удельных князьков», в задачу которых входило лишь заткнуть малейший протест на местах. И из своего скромного исторического опыта Анна с горечью понимала, что «мадам Огурцову», жившую где-то на Урале, рано или поздно начнут душить в провинции местные «мандарины».

Главное, что именно здесь, в блоге, Анна, наконец, с душевным облегчением поняла, насколько безнравственными являются все поиски «национальных идей» и «национальных идеологий». Раньше слушая споры и беседы об этих поисках, она понимала, что за ними стоит лишь попытка оправдать захват государственной собственности… с точки зрения ее жизненной позиции. Но у нее еще хватало решимости не признавать, будто она – настолько ничтожна, что ее можно лишить и такого будущего, которое маячило перед ней теткиными пальто.

«Мадам Огурцова» с легкостью доказывала, что раз нация уже смогла создать такое государство, то какая идея может быть выше России? Все надо рассматривать с точки зрения блага государства. А какое благо может быть от ограбления практически всего населения, если некоторые присвоили и то, «что принадлежать никому в отдельности не может»? Она задавалась вопросом, какая еще «идеология» нужна в нормальном обществе в мирное время? Разве кто-то из живущих не знал заповеди «не убий, не укради, не лги, не прелюбодействуй…» и далее по тексту? Эта «идеология» была для всех единой, поскольку ее несоблюдение абсолютно одинаково не нравилось всем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».