Переделкино

Отец на балконе переделкинской дачи, конец 40-х гг.

Из письма отца уже появлявшемуся на этих страницах Бернарду Котену, февраль 1947 года:

«…Вдобавок ко всем делам я был занят осенью еще одним делом: строил себе под Москвой дачу, потому что понял, что если я буду жить просто в московской квартире, то слишком мало времени у меня будет оставаться для моей писательской работы <…>.

Ну ты сам понимаешь, что частному человеку построить на свои средства зимний загородный дом сейчас не так просто в стране, где столько разрушено и где в первую очередь — это я, конечно, понимаю так же, как и все, — строятся гораздо более важные вещи.

<…> Она недалеко от Москвы и в очень хорошем месте: это кусок старого помещичьего парка, тихо, далеко от дороги и хорошо и летом, и зимой».

А среди деловых бумаг отцовского архива в РГАЛИ есть и такая:

«…Мы, нижеподписавшиеся,

<…> Гладков Ф. В. продал, а Симонов купил право застройки, во исполнение которого на участке возведен: одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином и сарай, расположенные в поселке Переделкино <…>.

За проданное право застройки Гладков Ф. В. получил с покупателя Симонова К. М. 250 000 рублей.

(Договор от 5 октября 1946 г.)»

Место было действительно замечательное, рядом — бывшая усадьба бояр Колычевых, где в скором времени обоснуется загородная резиденция патриарха всея Руси, эта усадьба отделяет отцову дачу от железной дороги. До станции Переделкино — в обход резиденции — минут 7–8 хода. Дача, как видно из документов, построена с нуля, но на обжитом месте: от старого барского сада остался выкопанный пруд с беседкой посередине, вечно захламленный и запущенный, где мы ловили тритонов и головастиков. Позднее небольшой второй этаж к даче пристроили: на всех известных мне фотографиях дачи он имеется. Есть и фотография отца на верхнем дачном балкончике. До других дач писательского поселка было отсюда не меньше километра. Поэтому из писательских детей я не знал почти никого. Ну да и не удивительно: за 10 лет жизни этой дачи я бывал там четыре-пять раз в год. И запомнилось мне Переделкино вовсе не роскошью дома: и отец, и Валентина Васильевна были люди со вкусом, и дом был выстроен для жизни, а не для демонстрации своего благополучия. Роскошным был участок: там были свои горки, свои чащи, как я уже сказал, свой пруд, и вообще — этот участок для меня был целым миром, таким огромным, что можно было жить, не выходя за его границы. Отделен от других он был с двух сторон дощатым забором, а от соседей — штакетником. Но был такой большой, что соседей я просто не помню.

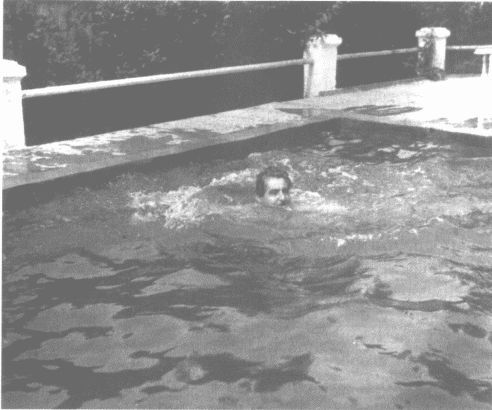

В начале 50-х на даче выстроили бассейн

В начале пятидесятых на даче выстроили бассейн, открытый бетонный параллелепипед с украшательскими тумбочками по периметру. Бассейн действовал только летом — никакого подогрева там, естественно, не было. А вот с размерами… сказать сейчас затрудняюсь: тогда, мальчишке, он казался большим. Много лет спустя, когда и дача эта сгорела у второго поколения перекупщиков, и возведен был на этой территории кирпичный с двухэтажными секциями литфондовский дом, приехал я туда, сопровождая приятельницу — венгерскую кинематографистку — историка кино, которую пригласил к себе на беседу живший там Виктор Борисович Шкловский, и, внезапно осознав, что нахожусь на бывшей территории отцовой дачи, пошел по участку «в поисках утраченного времени». Единственное, что напомнило мне о старом симоновско-серовском доме, был бетонный бункер, в котором, как мне потом объяснили, один из новых владельцев соорудил что-то вроде летнего бара. Вот он был размером примерно 4 x 7 и, скорее всего, это и был бывший бассейн. Когда спустя лет пятнадцать я снимал на этом месте кусок для фильма об отце, там не осталось и этого реликта.

Между тем бассейн, как бы то ни было, представлялся по тем временам экзотикой, иначе откуда бы взялись впоследствии такие роскошные сплетни о нем и об эстакаде, по которой в золотистом платье съезжала в бассейн из дачи пьяная Серова. Бред. Вздор.

Мои воспоминания о Переделкине живут в двух совершенно разных резервуарах памяти: один — довольно тощий — это воспоминания о своей жизни на этой даче, а второй — куда более солидный — о чужой жизни или жизнях, которые я имел случай там наблюдать, включающие отца и тетю Валю, их гостей и собак, и саму дачу, и образы этой жизни, и ее знаки. И хотя между ними нет очевидной и ясной границы или рубежа, они довольно резко различаются. Видимо, дело в том, что я на этой даче очень сильно чувствовал свою непричастность к отцовской жизни, как-то никогда до конца не исчезавшее собственное чужеродство. И причиной тому вовсе не Валентина Васильевна, а сам отец, для которого мое присутствие в тогдашней его жизни было фактором более или менее случайным, навязываемым ему родичами (в первую очередь — матерью и отчимом) или случайным стечением обстоятельств, или, наконец, чувством неисполненного долга, словом, вещами в его, главной тогда, общественной жизни почти невесомыми, на эту жизнь никак не влияющими.

Эти «понукания» иногда носили драматический, а то и истерический характер. Примером тому письмо из времени, которое я помню только по названиям мест и событий. Оно написано бабкой Александрой Леонидовной в декабре 44 года. Бабка с дедом недавно вернулись из эвакуации из Молотова (Пермь. — А. С.). Следующий раз в Перми я непременно попробую найти место, где они жили в эвакуации. Как-то пока не стал этими заметками заниматься, не доходили до этого ни руки, ни ноги.

Письмо, а это, строго говоря, только первая его часть (вторая о другом написана 8 дней спустя), но посланы они вместе, и потому обобщение в начале связано не только с отцовским ко мне отношением. Но вторую часть приберегу на потом.

«Очнись! Что с тобой, Кирюня? Приди в себя, возьми себя в руки. Это как дурной сон, от которого ты никак не можешь проснуться. Верни себе свой нравственный облик, который можно и должно было уважать и ценить. Свое чувство достоинства, так ярко отличавшее тебя с раннего детства. Сохранив его в самых страшных условиях фронта, ты утерял его в личной жизни. Как довел ты себя до того, что не всем и не во всех обстоятельствах своей жизни можешь прямо смотреть в глаза, и именно близким людям! Как могло случиться что мне, твоей матери, которая так гордилась тобой, именно в том отношении, что „Кирилл не может так поступить“, бывает стыдно и больно за тебя. <…>

В детский сад, где проходят сейчас Алешкины дни, ежедневно к вечеру приходит за своим сынишкой моряк. Ребенок невзрачный, серенький, из заурядных заурядный. А в Алеше все больше раскрывается внутренних богатств души и сердца. Ты знаешь, я никогда не была пристрастна к тебе, объективно могу взглянуть и на Алешу, несмотря на свое все увеличивающееся чувство к нему. Это ребенок, от сближения с которым не только становишься лучше, но и богатеешь внутренне. И вот на днях он сделал мне невероятно больно, вернее, ты через него. Вернувшись из детского сада он объявил, что у него самая лучшая бабушка, самая лучшая мама, затем подумал и добавил: „И самый лучший папа в мире“ — он ведь выражается как взрослый. Кирюня, твой сын верит еще в тебя, в его дорогом детском сердечке живет вера в папу, ему хочется иметь его, настоящего папу, ему пора иметь его хоть в те дни и часы, когда жестокое действие войны дает эту возможность. Поверь же и ты в себя, мой родной, поверь, как верит Алешка. Верни себя настоящего, полноценного, ясного, не запутанного душевно, свободного морально в своих поступках, верни себя, прежде всего себе самому для своей работы, которая была для тебя всегда самым дорогим в жизни, а затем и нам, твоим близким, которые верят в тебя, любят тебя. Собери свою волю — ты всегда гордился ею, она более чем когда-либо нужна тебе именно сейчас чтобы встряхнуться, чтоб стать вновь самим собой …

11.XII-44

Мама»