Остановимся подробней на истории этого народа. В войне с готами руги потерпели поражение и часть их, вместе с переселяющимися готами, оказалась в III в. в Северном Причерноморье, а часть осталась на месте — например на о. Рюген. Основная же масса этого народа двинулась на Дунай, где расселилась в его верховьях, на территории Верхнего Норика, создав там свое королевство. «В 307 г. руги упоминаются в качестве федератов (союзников) Рима (Рим овладел правобережными дунайскими землями, включенными в область Норик, в 16 г. до н. э., и там жили иллирийские и кельтские племена, в V в. население здесь становится этнически более пестрым). В первой половине V в. Ругиланд, как называли королевство ругов германские авторы (римляне именовали его «Отечеством ругов»), входит в состав державы Аттилы, сохраняя собственных королей («Житие святого Северина», умершего в 482 г., «апостола Нори-ка», дает важные свидетельства по истории Ругиланда). Со смертью Аттилы и началом усобиц руги оказались расколоты: часть их сражалась на стороне гуннов, другая часть на стороне их противников, возглавляемых гепидами, недавними союзниками гуннов (рис. 73).

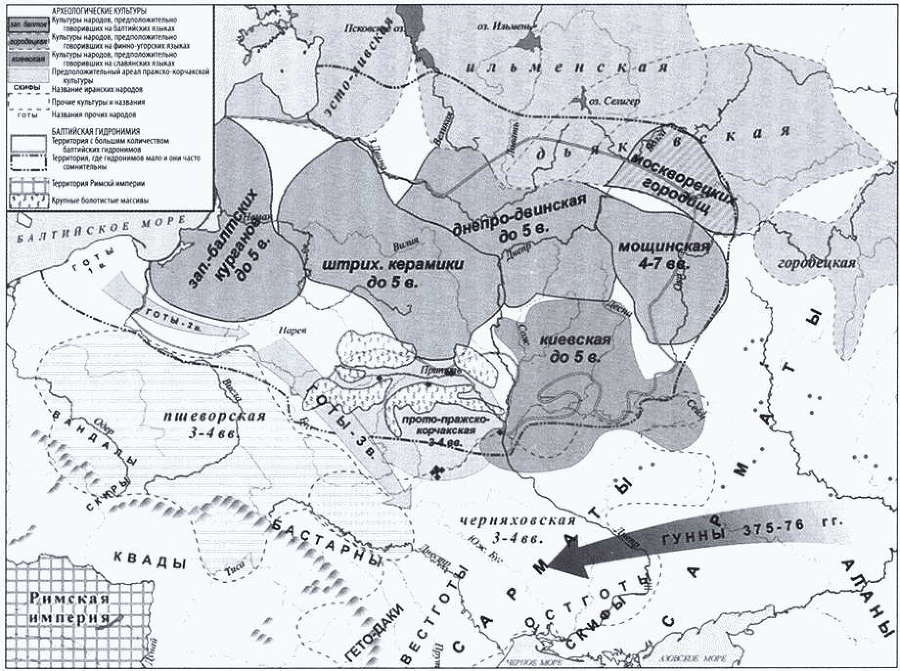

Рис. 73. Восточная Европа в III—IV вв. н. э.

По предположению Кузьмина, с гуннами остались именно те руги, которые пришли с ними из Причерноморья. Данный вывод напрашивается потому, что эти руги, потерпев поражение, вместе с гуннами отступили, как говорит Иордан, к Причерноморью и Днепру, т. е. к прежним местам проживания. Те же руги, что поддержали гепидов, остались в Подунавье и сохранили ранее занимаемые территории, называемые в разное время Ругиланд, Руссия, Ругия, Рутения, Русская марка».

Именно А. Г. Кузьмин сумел примирить две концепции начала Руси — полянославянской и варяжской. «Согласно ранней полянославянской концепции поляне-русь появились в Среднем Поднепровье выйдя из Норика ("норики — это и есть славяне"), т. е. из области средневекового Ругиланда-Руссии. Более поздняя варяжская концепция настаивает на том, что русь — это варяги, пришедшие из неуточненного «заморья» (этим термином на протяжении многих столетий обозначалось все, что находилось вне пределов Руси, т. е. он абсолютно тождественен понятиям "за рубеж" и "за граница"), а сами новгородцы происходят "от рода варяжского". Противоречия между двумя концепциями начала Руси Кузьмин, считая их достоверными, снимал тем, что в Среднем Поднепровье оказались как выходцы из Норика — Ругиланда (гунны и руги и независимой от них ветви славян), так и с побережья Балтийского моря, только первые появились в Восточной Европе значительно раньше вторых»[270]. Так что, говоря о русском языке как церковном на Турском соборе, имелся в виду язык ругов Подунавья? Не исключено».

Что же касается присутствия Руси в Причерноморье и Прикаспии, то Фомин вполне обоснованно заключает: «Известия Иордана, Псевдо-Захария, Бал'ами, Ибн-Хордадбеха, житий святых Стефана Сурожского, Георгия Амастридского и Кирилла, патриарха Фотия, Аль-Масуди и др., повествующих о присутствии руси в Прикаспийско-Черноморском регионе и пребывании ее представителей в Багдаде в дорюриково время, преимущественно связаны с Русью Прикаспийской и Русью Приазовской (Черноморской). И эти Русии были (как, к примеру, две Болгарии — Дунайская и Волжская) реальными политическими образованиями, оставившими яркий след в памяти византийского и арабо-персидского мира, в археологии и лингвистике»[271].

И все же русы — это остатки когда-то существовавшей своеобразной торговой «империи» кельтов, простиравшейся от Атлантики и Северного моря до Северного Причерноморья и Поволжья. Причем, скорее всего, к моменту образования Русского каганата, русы по своему этническому составу представляли смесь различных племен, объединенных кельтской культурой, кельтскими традициями, продержавшимися весь языческий период существования от всего побережья Балтики до окраин Восточной Европы.

Полиэтничный состав русов подтверждают и имена послов и купцов в русских договорах с Византией, о чем уже говорилось выше, среди которых и славянские, и кельтские, и балтские, и угрофинские, и иранские (аланские) имена. Практически отсутствуют только имена скандинавские. Чтобы войти в русскую дружину, нужно было быть умелым воином и торговцем. В ее состав входили представители всех племен, задействованных тем или иным образом в международную торговлю. Без такого объединяющего и во многом сакрального начала (видимо, только представители русов могли быть племенными вождями и жрецами) была бы невозможна торговля на столь больших расстояниях. Русы были по сути своей надплеменной корпорацией, сосредоточившей в своих руках две ветви власти — гражданскую и духовную.

Купцы русы даже к богам обращались с надеждой на благоприятную торговлю и жертвовали огромные материальные ценности в языческие храмы. Как когда-то кельтов вел бог наживы в его римском варианте — Меркурий, так и русов вел скотий бог Велес. Вполне возможно, что именно ему посвящались зарытые в землю клады.

Не менее благоприятной для славянского мира была ситуации и в Средиземноморье. К этому времени от Венеции до дельты Днепра все побережье как Средиземного, так и Черного моря контролировалось славянами, которые именно в этот период восстанавливают старые и строят новые города-порты, ориентированные на международную торговлю. Тем более что в начале VIII века, после захвата маврами Испании, вся западная часть Средиземного моря была блокирована арабскими пиратами. Вся западноевропейская торговля того времени могла происходить только, я подчеркиваю это слово, при участии и посредничестве славян и русов. Если на западе Европы главными мореходами и торговцами были наследники могучей кельтской морской традиции ирландцы, бретонцы и жители Уэльса, а также фризы — племя тоже если не кельтского происхождения, то кельтской культуры, то в Центральной и Восточной Европе главенствовали наследники той же традиции — славяне и русы. Германский мир осознал это гораздо позже, после прихода викингов, после организации новых скандинавских королевств вне Скандинавии. Основной ценностью средневекового германского мира была земля, как основной производитель материальных благ, и богатство феодала определялось количеством этой земли и прикрепленных к ней крестьян. Совсем другими категориями оперировала торговая элита славян и русов, где главную роль играли не поместья, а торговые города, где сосредоточивались основные богатства, причем в денежном выражении. Все описания славян и русов, как византийские, так и восточные говорят о многочисленных городах славян. Поэтому говорить о каганате русов, как о некой территории, имеющей четко обозначенные границы — бессмысленно.

Торговая империя кельтов и славян раннего средневековья больше всего напоминает подобную торговую империю финикийцев, которая также не имела четких границ и была объединена торговыми городами, разбросанными по всему Средиземному морю. Торговая империя русов охватывала еще большую территорию побережий и эстуарий рек. И если скажем, речная цивилизация Древнего Египта, растянувшегося вдоль великого Нила, расцветала благодаря плодородию почв, то речная цивилизация Древней Руси расцвела благодаря торговле и ремеслу. Но это уже совсем другая история.

Глава 5.

Деяния Рюрика и его варягов

Рюрик, придя на княжение в Северную Русь, застал достаточно развитую инфраструктуру торгово-ремесленных поселений и крепостей, созданную на международных торговых путях, при активном участии его сородичей — балтийских славян. Надо отдать должное его кипучей энергии. Делая ставку на своих соплеменников и родню, он сразу отправил Трувора в Изборск, а Синеуса в Белозеро и сам, после Ладоги, срубил Новгород (на самом деле место этого города так называемое Рюриково городище). Послал своих бояр Аскольда и Дира установить свою власть в Киеве и основал много новых городов, контролировавших два главных торговых пути: «из варяг в греки» и Великий волжский путь. О всех этих деяниях красноречиво свидетельствует Повесть временных лет.