Как известно, главным занятием племен, призвавших Рюрика, была международная торговля. Неужели они отдали бы свое главное занятие и доходы от него в руки чужаков-скандинавов, об алчности и агрессивности которых они были прекрасно осведомлены? На этот вопрос можно ответить однозначно — нет! Признать норманнскую теорию означает и признание сумасшедшими жителей севера Древней Руси.

Многие вопросы, связанные с этнической природой варягов, связаны тем, что во времена создания Повести временных лет на Руси уже знали новых варягов скандинавского происхождения.

Конечно, скандинавы сыграли определенную роль в развитии международных торговых путей, однако не они были первопроходцами, тем более что само название «из варяг в греки» вовсе не говорит о скандинавском происхождении этого пути. Вместе с тем решение «варяжского» вопроса — это и традиционное решение вопроса происхождения Руси. Дело в том, что варяги, то есть наемные дружинники в армии византийского императора, изначально были кельтского происхождения, потом в их среде появились славяне и только к началу XI века, на что указывают исландские саги, в варяжском войске появляются первые скандинавы[70]. «В 1056 году… произошло восстание со стороны одного вельможи… "Воины, содержавшие стражу во дворце, греки и варанги, вооружились…" У византийского писателя, который рассказывает все это, прибавлено совершенно неожиданно объяснение к слову варанги. "Варанги, по происхождению кельты, служащие по найму у греков"…»[71]

А.Г.Кузьмин, комментируя данную работу В.Г.Василевского, замечает: «Сообщение Скилицы и Кедрина трудно переоценить: оно указывает на происхождение если не всех, то каких-то конкретных "варангов". Кельтское присутствие в Прибалтике неизменно отмечалось еще в прошлом столетии. А после раскопок 70-х годов археологов ГДР и публикации, хотя бы упомянутой статьи И. Херрмана, спорить можно лишь о том, как и когда кельты появились в Южной Прибалтике»[72]. Вполне возможно, что их вторичное появление в этом регионе могло быть связано с их миграцией на континент, вызванной нашествием англосаксов. Жители уэльского королевства Гвинедд могли переселяться не только в Бретань, но и на берега Балтийского моря, основывая свои колонии, в том числе на о. Рюген и о. Готланд, на побережье Южной Швеции и современной Прибалтики, оставляя характерные следы своего пребывания — художественный стиль эпохи вендель.

Далее А.Г. Кузьмин пишет: «С 80-х годов XI в., как отмечает Василевский, происходит резкая смена состава варяжских дружин: вместо ва-ряго-русских они становятся варяго-английскими. Связывает это он с волнениями среди варягов в 1079—1080 годах. К тому же "новая династия (Комниных), воцарившаяся в 1081 г., отличалась от предыдущих императоров особенной наклонностью и любовью к западу".

В.Г.Василевский отмечает, что толчком к переселению англосаксов явилось норманнское завоевание Британии 1066 г. Но он говорит и о том, что до 1080-х годов заметной миграции еще не было. По ряду косвенных признаков он устанавливает, что "только после 1085 года англосаксы сделались варангами в смысле лейб-гвардии." Его аргументация может быть существенно усилена и дополнена фактами, которые, может быть, многое проясняют.

Резкое обострение ситуации в Британии вызывалось не только притязаниями норманских феодалов, но в не меньшей и едва ли не в большей степени алчностью римской церкви. В 1073 г. папой римским стал Григорий VII Гильдебрант, известный своей религиозной нетерпимостью и стремлением решительно возвысить церковную власть над светской. В 1074 г. Григорий VII предал анафеме женатых священников. Это было выпадом и против греческой церкви, где целебата не придерживались. Но гораздо в большей степени анафема адресовалась особой британо-ирландской церкви, где даже монахи могли жить семьями, а наследование епархиальных кафедр от отца к сыну было обычным явлением. Незадолго до своего падения и смерти (1085 г.) Григорий VII в ультимативной форме потребовал перевода всех монастырей на римский устав и фактической ликвидации самостоятельности британо-ирландской церкви, которая всегда была гораздо ближе к Константинополю, нежели к Риму. Поэтому массовая миграция коснулась в первую очередь не англосаксов, в большинстве своем давно подчинившихся Риму, а бриттов и других кельтов, придерживавшихся своего собственного варианта христианства. Это и объясняет, почему, скажем, Иоанн Киннам, в связи с успешными действиями варангов против печенегов в 1122 г., замечает, что "это британский народ, издревле служащий императорам греческим". Никита Хониат (XII в.) называет английского короля "властителем секироносных бриттов, которых теперь называют англичанами"»[73]. Интересно, что Анна Комнина в своих мемуарах продолжает называть скандинавов и франков кельтами. Еще один пример сильной исторической памяти.

Необходимо отметить, что приглашать кельтов в качестве гвардейцев на службу византийскому императору — традиция очень давняя. Еще в V—VI веках это элитное воинское подразделение набиралось в том числе и из галатов — кельтов, поселившихся в Малой Азии еще в III веке до н. э. и не утративших к этому времени своего языка и национальной самобытности.

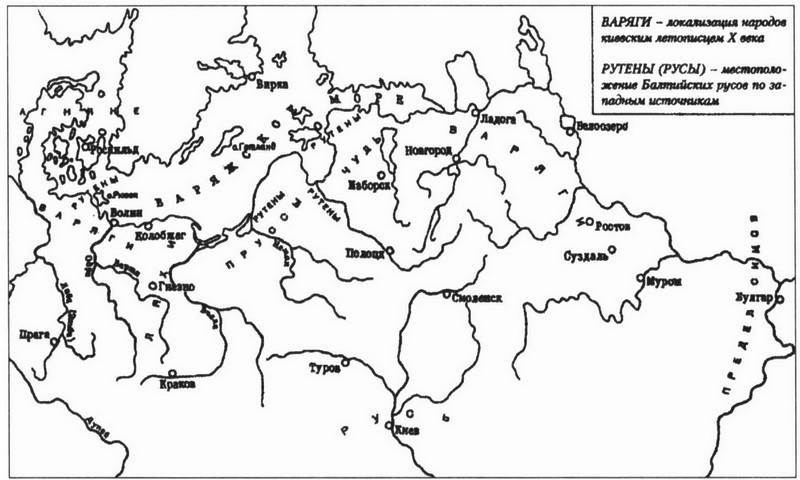

Если этноним «Русь» мы встречаем и на севере, и на юге, то название «варяги» известно только северу, но не скандинавскому (рис. 15). При этом как на Руси, так и в Византии они воспринимались как пришлый элемент. «Очевидно, имя "Русь" так или иначе означало понятие этническое, а "варяги" — лишь географическое. Название "варяги" обычно объясняют из германских языков. Наиболее популярна этимология М.Фасмера, производящего слово от якобы скандинавского var — "верность, порука, обет"… Однако это слово в действительности является общеиндоевропейским, известным, в частности, кельтским языкам… Предлагаемое М.Фасмером объяснение названия предполагает существование в течение ряда веков четко организованной разбойничьей общины, что само по себе маловероятно. К тому же разбойники и пираты бороздили все моря в эпоху средневековья, но "варягами" — "варангами" именовали только определенное население Прибалтики. Если же говорить о попытках привязать эту общину именно к Скандинавии, то следует иметь в виду и факт, установленный В.Г.Василевским: "варяжская" дружина существовала в Византии задолго до того, как в нее начали вливаться собственно норманны. Зато прямое указание на кельтоязычие варягов обязывает проверить, что этот этноним может означать в кельтских языках.

Рис. 15. Варяги и русь по русским и иностранным источникам (публ. по: Откуда есть пошла Русская земля. Века VI—XI Сост., предисл., введ., коммент. А. Г. Кузьмина. Кн. 2. М., 1986)

Слово var в санскрите означает "вода". По всем областям кельтского расселения этот корень встречается при обозначении названий рек. Таковы река "Вар" и ряд производных от этого наименования названий ее притоков в Южной Франции (в департаменте Вар),., рек в Британии и Шотландии, а также в других районах кельтского расселения… Выше уже отмечалось, что море в некоторых диалектах кельтских языков называлось vor.

Известен также вариант var… В кельтских языках буквы m, b, v, f взаимозаменяемы… Поэтому на месте одной из этих букв постоянно встречаются другие. В донегальском диалекте ирландского языка море обозначается как farraige… Иными словами, названия народов и племен, имеющие в основе корень "вар", в кельтских языках естественно увязываются с водой, морем. Так, северогалльское племя "морины" и прибалтийские "варины" (позднее "варны"), жившие на морском побережье, своими названиями просто фиксируют этот факт. Название "варяги", следовательно, также может означать морских жителей, людей моря, выходцев "из сердца моря", как говорил Гельмольд. Примечательно, что грекам, помимо варианта "варанги", было известно и произношение "маранги"… Здесь мы снова имеем дело с типично кельтским чередованием звуков, а также с ясным указанием на "морское" происхождение этнонима. Этим, кстати, и объясняется и многозначение термина: как одного из приморских народов и как приморских народов вообще.