Заключение

Что же сказать о характере русской почты и о ее работе на протяжении почти восьми веков?

Почта складывалась долгое время, ее система непрерывно совершенствовалась, пока не наступил момент, когда ее существование стало очевидным. Никакие документы не подтверждают наличие почты в XI–XII вв., в период расцвета Киевской Руси. Но это вовсе не значит, что тогда не существовало никаких средств связи.

Деятельность отечественной службы связи делится на три периода.

В глубокой древности возникла потребность отправлять вестников с сообщениями о нашествии врагов, о призыве княжеских вассалов на борьбу с неприятелем. Но эти посылки носили случайный характер, еще не была создана система доставки вестей и не всегда отправитель был уверен, что его послание вовремя будет доставлено в нужное место — гонца могли убить враги, растерзать дикие звери, в конце концов, он мог заблудиться или погибнуть от голода. Вестник был предоставлен самому себе. Питался только тем, что взял с собой или добыл по дороге. Двигался в основном по рекам или вдоль них — другие пути еще не были известны.

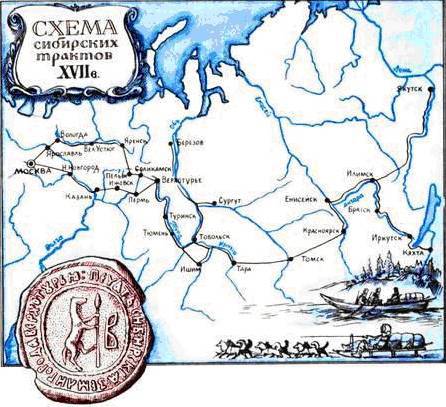

Второй период развития русской почты начинается на границе X–XI вв., когда в Киевской Руси возникает особый вид повинности, повоз, которая уже, возможно, в то время предусматривала доставку княжеских посыльных. Однако прошло почти 200 лет прежде чем повоз стал одним из основных атрибутов почты. С этого момента, со второй половины XII в., можно говорить о русской почте как о системе доставки писем. Теперь мы видим более или менее удовлетворительные проезжие дороги, на дорогах — постоялые дворы, а при княжеских дворах — штат посыльных. Гонец мог уже не беспокоиться ни о пище, ни о ночлеге — он знал, что на пути его ждет и то и другое. К середине XIII в. на Руси возникает ямская гоньба, которая первоначально, по-видимому, мало чем отличалась от повоза. При создании в конце XV в. централизованного Русского государства большое внимание было уделено и почте: ямы и подводы поставили по важнейшим дорогам страны. Существовавшая система связи была приспособлена в основном для нужд правящего класса и высшего духовенства. До нас не дошло никаких официальных документов, подтверждавших, что почтой могли пользоваться и другие лица, хотя пересылка грамоток, по-видимому, могла осуществляться с молчаливого согласия властей.

Вручение царской грамоты Ермаку. ГИМ

Фрагменты акварели начала XVIII в. Подавление Соловецкого восстания (неизвестный художник)

Третий этап развития службы связи начинается в 60-годах XVII в., когда почта стала общедоступной и регулярной. Однако наряду с так называемыми заморскими почтами продолжала существовать и даже расширяться старая ямская гоньба. Из последующих частей книги мы узнаем, что почти до конца следующего

XVIII в. ямская почта вполне успешно конкурировала с отправляемой за рубеж. Своего наивысшего расцвета ямская гоньба достигла в 80-х — начале 90-х годов XVII в. Затем правительство приступает к объединению русских средств связи в единую организацию. Процесс этот длился свыше ста лет. Как он проходил и чем закончился, будет рассказано в следующей части книги «История отечественной почты».

Источники

К разделу «У истоков русской почты»

1. Тихомиров М. Н. Дневнерусские города. Ученые записки МГУ. М.,

2. Маркс К. Сочинения. Изд. 2-е, т. 9, с. 238. Изд-во Моск. ун-та, вып. 99, 1946, с. 8—39.

3. Греков Б. Д. Киевская Русь, М., Учпедгиз, 1949 с. 399.

4. Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ), т. 1, М., Изд-во Восточной литературы, 1962, стб, 24[38].

5. Там же, стб. 27.

6. Там же, стб. 29.

7. Там же, стб. 65.

8. Там же, стб. 125.

9. Там же, стб. 132–141.

10. ПСРЛ, т. 30, М., «Наука», 1965, с. 74–75.

11. Абрамович Д. Киэво-Печерский патерик. Киев, 1931, с. 3–5.

12. Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М., «Высшая школа», 1974, с. 68–70.

13. Арциховский А. В. Берестяные грамоты из раскопок 1962–1964 гг. Советская археология», 1965, № 3, с. 209, 211.

14. Арциховский А. В. и Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (далее — НГБ) (Из раскопок 1956–1957 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 64–65.

15. Памятники русского права (далее — ПРП), вып. 1, М., Госюриздат, 1952, с. 120.

16. ПСРЛ, т. 1, стб. 48.

17. Там же, стб. 52

18. Недков Б. Един ценен ръкопис, «Вечерни новини». София, 1954, № 14.

19. ПСРЛ, т. 1, стб. 44–45.

20. Там же, стб. 72.

21. Новосельцев А. П. и др. Древнерусское государство и его международное значение. М., «Наука», 1965, с. 391.

22. Константин Багрянородный. Об управлении государством. — «Известия Государственной академии истории материальной культуры». Вып. 91

23. Исторический архив, т. III, М. — Л… Изд-во АН СССР, 1940, с. 78.

24. ПСРЛ, т. 1, стб. 146.

25. Там же, стб. 135.

26. Там же, стб. 208.

27. Там же, стб. 250.

28. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., Изд-во Иностранных и национальных словарей, 1956, т. III, с. 424.

29. ПСРЛ, т. 1, стб. 247.

30. Греков Б. Д. Указ, соч., с. 132–135.

31. Воронин Н. Н. Владимир, Боголюбове, Суздаль, Юрьев-Польский. М., «Искусство», 1958, с. 283–284,

32. ПСРЛ, т. 1, стб. 499—500

33. Смотрите, в частности, Тверскую летопись, ПСРЛ, т. XV, М., «Наука»,

1965, стб. 323–324.

34. Ходаковский 3. Пути сообщения в древней России. — «Русский исторический сборник». М., 1837, т. 1, кн. 1.

35. Греков Б. Д. Указ, соч., с. 315, 328.

36. Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV–XVI вв. М., Изд-во АН СССР, т. 1, 1952, 363.

37. Новосельцев А. П. и др. Указ, соч., с. 413.

38. ПСРЛ, т. 1, стб. 84.

39. Соловьев С. М. История России с древнейших времен (далее — Соловьев). М., Соцэкгиз, 1959, кн. 1, с. 224–226.

40. ПСРЛ, т. 1, стб. 60.

41. Там же, стб. 178.

42. Николаев В. А. Феодални отношения в покорената от Византии Българии, отразени в писмата на Теофилакт Охридски, архиепископ Български, София, 1951, с. 197–198.

43. ПСРЛ, т. 1, стб. 131.

44. ПРП, вып. 1, стр. 85.

45. Там же, стр. 133.

46. Грамоты Великого Новгорода и Пскова (далее — ГВНП), М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, № 1.

47. Чертков А. Д. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков, М., 1843, с. 116.

48. ПСРЛ, т. II. СПб., 1908, стб. 527–528.

49. Там же, стб. 338.

50. ПСРЛ, т. 1, стб. 490.

51. Там же, стб. 100.

52. Там же, стб. 21.

53. Летописец Переславля Суздальского. — «Временник Московского общества истории и древностей российских», кн. 9. Изд. Моск. ун-та, 1851, с. 99.

54. ПСРЛ, т. 30, с. 109.

55. Мещерский Н. А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, с. 262.