Постройка корпуса «Славы» и его спуск на воду в рекордный, по отечественным меркам, срок стали предметом законной гордости Балтийского завода. В его отношении в МТК по этому поводу пояснялось:

Нагрузка эскадренного броненосца «Слава» во время спуска на воду 16 августа 1903 г., мт

«Броненосец „Слава“ представляет собой третье по счёту судно, строящееся по одним и тем же чертежам, поэтому все работы по постройке этого судна производились безо всякой задержки и изготавливались по детальным чертежам, которые были выработаны во время постройки „Императора Александра III“ и „Князя Суворова“. Заготовка набора, переборок и т. п. производилась при постройке „Князя Суворова“ в двойном экземпляре, так что со спуском на воду „Суворова“ Балтийский завод немедленно приступил к установке на месте ранее заготовленных частей, а не к выделке и сборке их. К быстрой постройке „Славы“ следует отнести и то обстоятельство, что это судно строилось тем же рабочим персоналом, что и „Император Александр III“ и „Князь Суворов“, то есть, так сказать, набившим руку».[15]

Внимание к спущенной на воду «Славе» не было утрачено. 23 сентября управляющий Морским министерством Ф. К. Авелан в рамках инспекции состояния дел на кораблях серии осматривал с 1.30 до 4.45 пополудни «Бородино», «Орёл», «Князя Суворова» и «Славу». Увиденным он остался доволен.

1904 год: замедление работ

Переходя к истории дальнейшего строительства «Славы», начиная с 1904 г., было бы не совсем правильным обойти стороной вопрос о возможности её ускоренной достройки, в связи с разразившейся 27 января войной с Японией, для передачи флоту в этом же году. Успешная реализация подобной задачи давала возможность кораблю отправиться на Восток вместе с 2-й эскадрой и, таким образом, собрать в составе балтийских подкреплений все пять кораблей серии «Бородино». Окончание «Славы» в 1904 г. усиливало основную ударную группировку З. П. Рожественского на четверть, что могло сделать исход генерального сражения с японским флотом не столь трагичным.

Проблема возможности ввода в строй «Славы» в 1904 г. ранее предметно не исследовалась. Более или менее пристальному вниманию этот вопрос подвергся в недавнее время лишь со стороны Р. М. Мельникова, составившего на основе рассмотрения неполной выборки из сводок о процентной готовности корабля по различным частям за 1904 г. (на 1 января и 1 июля) суждение о перспективе их несомненного успеха. Исходя из поверхностного обзора этих самих по себе достаточно показательных цифр, историк (вообще достаточно эмоционально относящийся к деятельности как самого императора, так и царской администрации) делает вывод о том, что «работы… с лёгкостью [?!] (нужно было лишь привлечь должное количество мастеровых и знающих специалистов) могли быть завершены ко времени готовности остальных кораблей серии».[16] Так ли это было на самом деле и как вообще фактическом развивались события? Оценка этого вопроса на основе документов ГМШ, МТК, ГУКиС, судостроительных, артиллерийских, броневых заводов, поставляющих на «Славу» всевозможные комплектующие, отчётности Балтийского завода, донесений строителя броненосца и переписки с многочисленными контрагентами позволяет составить достаточно полную картину о состоянии работ по броненосцу.

Объединённой программой 1895/1898 гг. готовность «Славы», последнего из предусмотренных ей 8 эскадренных броненосцев, относилась на весну 1905 г. Эта дата под названием «срок, назначенный для ухода за границу, или полной готовности судна» фигурирует на титульном листе всех ежемесячных «Записок о степени готовности», являвшихся официальным помесячным отчётом строителя корабля К. Я. Аверина. В этих «Записках» сроком перехода в Кронштадт значится осень 1904 г., начала испытаний – также осень 1904 г. Определившись с плановыми сроками готовности «Славы», рассмотрим, как продвигалось изготовление для неё всех многочисленных комплектующих.

Начало войны с Японией не внесло на первых порах в ход работ на «Славе» каких-либо изменений. 7 февраля 1904 г. Николай II повелел ускорить готовность её собратьев – «Императора Александра III», «Бородино», «Орла» и «Суворова» (а также более старого «Сисоя Великого», вставшего в ремонт 12-дм башен, и крейсера «Олег»). Эти корабли, пока ещё негласно, рассматривались вместе с возвращавшимся отрядом А. А. Вирениуса в качестве ядра пополнения для морских сил Дальнего Востока. На всех них работы были усилены «экстренными нарядами, чтобы подвинуть изготовление новых судов на всякий случай».[17]

Это решение основывалось на выводах совещания, состоявшегося в МТК 30 января 1904 г. В его журнале (№ 19 от 5 февраля) отмечалось, что всеми возможными экстраординарными мерами готовность четырёх броненосцев серии – «Императора Александра III», «Бородино», «Князя Суворова» и «Орла» – может состояться не ранее 15 июля.

Отсутствие «Славы» в этом списке объективно следовало из состояния её готовности по многим основным частям. Так, если по корпусу и горизонтальному бронированию корабль был практически готов, то по большинству прочих основных направлений работы на нём не перевалили и «за полдень». Готовность вертикальной (бортовой и башенной) брони составляла 40–50 %, машинно-котельной установки и артиллерии (орудий и установок) – 40 %, рулевого устройства и водоотливной системы – по 30 %, водопровода и парового отопления – по 10 %. Проблема состояла далеко не в необходимости тривиального ускорения монтажа комплектующих элементов, узлов, конструкций и систем. Многие из них пока ещё вообще не существовали. Четыре 12-дм орудия «Славы» ещё только заканчивались на Обуховском заводе. Лишь с апреля 1904 г. они начали проходить испытания на полигоне. Орудие № 54 вместе со своим станком было отстреляно 21 апреля, № 55–10 мая, № 53 и № 56 – соответственно 16 и 23 августа.[18]

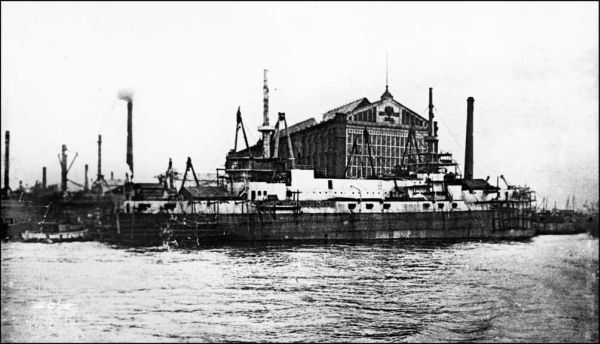

«Слава» у достроечной стенки Балтийского завода

Состояние работ по установкам 12-дм орудий на февраль 1904 г., согласно донесению артиллерийской приёмки, было неплохим – «все части изготовлены, за исключением храпов и крепления по-походному, приняты и укупорены [т. е. готовы к отправке на корабль]».[19] С этого времени началась их неспешная (не хватало людей) отправка на «Славу».

Из 12 6-дм орудий на 1 марта 1904 г. было принято 3, отстреляно 3, остальные готовы к стрельбе. Однако в начале сентября из 9 принятых 6-дюймовок «Славы» 4 было решено отослать во Владивосток (так же поступили с 8 6-дм/45 орудиями «Кагула» и 8 с «Очакова», причём с крейсеров – вместе со станками). Вместо отосланных изготавливались новые орудия. В итоге на «Славу» 6-дм орудия отправлялись в следующие сроки – 23 октября 1904 г. № 451, 454, 456, 462, 26-го – № 452, 453, 459, 463, 27-го – № 483, 486, 3 ноября – № 492, 494.[20] Таким образом, вся 6-дм артиллерия «Славы» поступила на неё уже после перехода в Кронштадт.

«Записки о степени готовности», которые заполнял строитель корабля, играли роль ежемесячного отчёта о состоянии постройки и составлялись исходя из следующих понятий, положенных в основу проставления процента готовности:

100 Полная готовность

90 Приступлено к окончательной отделке 80 Работы окончены и пробуются 70 Работы настолько закончены, что в крайнем случае всё устройство может функционировать, а корабль идти в море для боя.

60 Работы настолько закончены, что в отдельных своих частях устройство может функционировать 50 Работы хотя частью закончены, но устройство не может функционировать 40 Работы в ходу, но ничего не закончено

30 Приступлено к работам по чертежам

20 Чертежи посланы на утверждение

10 Приступлено к изготовлению чертежей