Галактика вращается.

Иммануил Кант предполагал, что звезды нашей Галактики обращаются вокруг далекого центра, подобно планетам, обращающимся вокруг Солнца. Но где же этот загадочный центр? Представление Шепли о Галактике получило мощную поддержку, когда было доказано, что (а) наша звездная система вращается вокруг центра и что (б) центр вращения находится в том направлении, которое указал Шепли, — в направлении созвездия Стрелец. Как же был получен этот замечательный результат?

Используя данные о собственных движениях, Вильям Гершель и Фридрих Аргеландер продемонстрировали, что Солнце движется относительно близлежащих звезд. Но демонстрируют ли движения самих звезд систематический тренд? В начале XX века были измерены собственные движения нескольких тысяч звезд, а также, начиная с 1890-х годов, было получено множество измерений лучевых скоростей звезд по их спектрам. Объединение этих двух массивов данных привело к замечательному открытию.

Оказалось, что существует небольшое число высокоскоростных звезд, которые несутся мимо нас со скоростью 60–80 км/с. Скорости «обычных» звезд заметно ниже. Решение этой загадки нашел шведский астроном Бертиль Линдблад (1895–1965). В 1921 году он предположил, что Галактика состоит из взаимно проникающих подсистем; они вращаются вокруг общего центра, но с разной скоростью. Эта идея легко объясняет движение быстрых звезд: они принадлежат другой подсистеме, не той, которая состоит из «обычных» звезд. Фактически «высокоскоростные звезды» вместе с шаровыми звездными скоплениями входят в медленно вращающуюся подсистему. На самом деле именно «обычные» звезды движутся с большой скоростью. Они, в том числе и наше Солнце, принадлежат плоскому диску Галактики. Мы обгоняем звезды медленно вращающейся подсистемы, и нам кажется, что эти звезды проносятся мимо нас в обратную сторону.

Окончательное доказательство вращения Галактики в 1927 году дал голландский астроном Ян Оорт (1900–1992). Он был студентом Каптейна и, идя по следам своего знаменитого учителя, тоже начал изучать Галактику. Идеи Линдблада о звездах с высокими скоростями вдохновили Оорта, и он решил детально исследовать то, как земной наблюдатель должен видеть движения звезд во вращающейся Галактике в разных направлениях и на разных расстояниях.

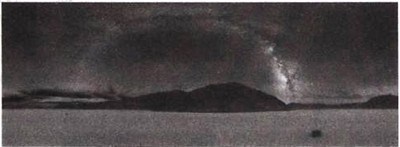

Как мы можем заметить вращение плоской звездной системы, находясь внутри нее? Если большая часть звезд сконцентрирована в центре системы, то удаленные звезды испытывают такое гравитационное притяжение, какое исходило бы от единого массивного тела. Звезды должны обращаться вокруг этого центра, как планеты вокруг Солнца: ближние звезды быстрее, а дальние медленнее. Оорт вывел формулу, показывающую, какими должны быть наблюдаемые скорости звезд в разных частях Галактики. Оказалось, что наблюдаемые лучевые скорости звезд хорошо описываются теорией Оорта. Скорость должна становиться нулевой в четырех направлениях, отстоящих друг от друга на 90°. Одно из них — это направление на центр Галактики, которое по Оорту совпадает с центром в модели Шепли. Оорт смог также измерить расстояние до центра Галактики. Определенное им значение составило 20 000 световых лет, примерно одну треть от значения Шепли. Согласно более поздним исследованиям, это расстояние немного больше — около 26 000 световых лет (8000 пк). На рис. 20.11 представлен прекрасный вид нашей Галактики и заметна ее центральная область.

Рис. 20.11. Направление на центр Галактики лежит между созвездиями Стрелец и Скорпион, невысоко над горизонтом в правой части этой прекрасной фотопанорамы Долины Смерти. Заметьте, что пылевые облака растянулись вдоль полосы Млечного Пути. Фото получено Дэном Дуриско (Dan Duriscoe, U. S. National Park Service) no программе исследования светового загрязнения среды и разработки методов защиты оставшихся на Земле мест с темным небом.

Солнце в спиральном рукаве.

Вероятно, американец Стивен Александер (1806–1883) был первым, кто предположил в 1852 году, что звезды в Галактике образуют спиральные рукава. В то время уже имелись наблюдения нескольких спиральных туманностей. У Александера не было доказательств его идеи, но позже такое же предположение высказывали и другие ученые. Попытки выявить спиральную структуру путем подсчета звезд в разных направлениях провалились, но способ наблюдения спиральных ветвей появился в 1940-х годах из довольно неожиданного источника.

Немецкий астроном Вальтер Бааде, работавший в Гамбургской обсерватории, был вынужден в 1931 году эмигрировать в Америку (рис. 20.12). Когда началась война, он еще не получил американского гражданства, его не могли призвать на военную службу, но ему разрешили проводить свои исследования на 2,5-метровом телескопе обсерватории Маунт-Вилсон. А ночное затемнение военного времени в окрестностях Лос-Анджелеса создало отличную возможность для фотографирования галактик.

Рис. 20.12. Вальтер Бааде (1893–1960) показал, что спиральные галактики состоят из подсистем с разным звездным населением. Например, в спиральных рукавах находятся звезды населения I типа. Это фото 1923 года (собственность Гамбургской обсерватории).

Бааде изучал соседние спиральные галактики, такие как Туманность Андромеды. Он пришел к выводу, что в спиральных галактиках содержатся два различных населения звезд: население I типа, которое входит в плоскую подсистему и формирует спиральные рукава, и население II типа, окружающее плоский диск почти сферически. Полная яркость всех звезд населения II не так велика, поэтому наличие этой подсистемы в окрестностях Солнца нелегко заметить на фоне ярких звезд диска. К счастью, в этой сферической подсистеме заметно выделяются шаровые звездные скопления. На орбитах вокруг центра Галактики движется более 100 шаровых скоплений. Их орбиты вытянуты, и они время от времени пересекают галактическую плоскость. Но чаще всего они видны далеко над или под плоскостью Галактики. Два звездных населения различаются и по характеру вращения. Как уже говорилось, население II вращается медленнее, чем плоская подсистема.

Итак, ключ к поиску спиральных рукавов Галактики был найден: нужно использовать звезды населения I. Экстремальными представителями этих звезд служат яркие и горячие голубые звезды спектральных классов О и В, которые часто связаны с яркими газовыми эмиссионными туманностями. В 1951 году на рождественском собрании Американского астрономического общества Уильям Морган (1906–1994) с коллегами рассказали о своих исследованиях ОВ-звезд и эмиссионных туманностей. Они измерили расстояния и отметили на карте галактической плоскости положение этих объектов. Впервые на этой карте проступила спиральная структура околосолнечных областей Галактики. По-видимому, Солнце расположено на внутреннем крае одного из спиральных рукавов.

Доклад Моргана закончился аплодисментами и топаньем ног восторженных слушателей. До этого долго обсуждался вопрос о том, живем ли мы в спиральной галактике, но теперь это было доказано. К сожалению, пыль мешает использовать этот метод на больших расстояниях. Рукав, в котором находится Солнце, так и называют — Местный спиральный рукав. На самом деле, он может быть не основным рукавом, а «перемычкой», как показано на рис. 20.13.

К звездам Местного спирального рукава относятся Капелла и Сириус, Бетельгейзе (в Орионе) и Денеб (в Лебеде), а также широко известные звезды Кассиопеи, образующие фигуру W или М. В направлении Капеллы мы смотрим приблизительно поперек рукава. А в направлении «головы» Лебедя (Денеб в его «хвосте») смотрим вдоль Местного рукава. Плотные пылевые облака ограничивают видимость в этом направлении, поэтому кажется, что полоса Млечного Пути там разделяется на две части.

Рис. 20.13. Современная схема спиральных рукавов нашей Галактики.