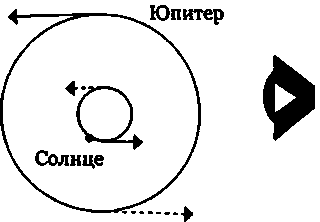

Согласно третьему закону Ньютона, действие равно противодействию, а это означает, что если Солнце вынуждает планеты обращаться вокруг него, то и планеты в свою очередь заставляют Солнце двигаться. Сильнее других планет на Солнце действует Юпитер. Если смотреть на Солнечную систему извне (рис. 32.1), то его влияние проявляется в том, что Солнце то приближается к внешнему наблюдателю, то удаляется от него со скоростью 13 м/с. По сравнению с орбитальной скоростью Юпитера (13 км/с) это мизерная, но все же измеримая величина. Если же говорить о наблюдаемом положении на небе, то, пока Юпитер делает оборот по своей орбите радиусом 5 а. е., Солнце обращается по гораздо меньшему (5/1000 а. е.) кругу вокруг их общего центра масс. Эти два небольших эффекта — скорости и положения — дают нам способы обнаружения планет вблизи других звезд. Отметим, что эффект скорости становится заметным только в том случае, если орбита экзопланеты ориентирована к нам почти ребром.

Рис. 32.1. Схема движения Солнца и Юпитера вокруг их общего центра масс. Наблюдатель справа видит, как Солнце обращается по малому кругу, покачиваясь вверх и вниз по положению на небе и двигаясь вперед и назад относительно наблюдателя (прямая и пунктирная стрелки). При этом Юпитер находится в противоположном положении на своей гораздо большей орбите и движется в обратную сторону (прямая и пунктирная стрелки). Размер орбиты Солнца на рисунке по сравнению с орбитой Юпитера сильно преувеличен: в действительности отношение радиусов этих орбит соответствует отношению их масс (1000:1).

Считалось, что из-за слабости эффектов для их измерения придется наблюдать звезду в течение многих орбитальных оборотов планеты. Практически это было невозможно до появления компьютеров и новых технологий. Однако первые заявления об открытии экзопланет были сделаны еще в XIX веке. Тогда применяли астрометрический метод: пытались точно и многократно определять положение звезды в надежде заметить небольшие изменения в ее положении вследствие взаимного орбитального движения звезды и планеты. Особенно популярной в этом смысле оказалась двойная звезда 70 Змееносца. В 1855 году капитан У. С. Джекоб (W. S. Jacob) из обсерватории Ост-Индской компании в Мадрасе сообщил, что аномалии в орбитальном движении пары звезд делают «очень вероятным» наличие планеты в этой системе. В 1890-х годах уже знакомый нам Томас Си из Морской обсерватории США утверждал, что орбитальные аномалии указывают на присутствие темного тела, обращающегося вокруг одной из звезд 70 Змееносца с периодом 36 лет. Сейчас все это признано ошибкой наблюдателей.

Как мы уже знаем, планета типа Юпитера, обращаясь вокруг звезды типа Солнце на расстоянии 5 а. е., должна сдвигать звезду примерно на 0,005 а. е. Если наблюдать с расстояния 2 пк (около 413 000 а. е.), то такое движение будет соответствовать угловому покачиванию звезды на 0,0025" (менее одной миллионной доли градуса) с 11-летним орбитальным периодом планеты. Это соответствует примерно одной тысячной размера изображения звезды, размытого атмосферной неоднородностью при наблюдении с наземной обсерватории. Звезды какого типа желательно наблюдать, чтобы заметить столь малые колебания? Ясно, что звезда должна находиться как можно ближе Солнцу, чтобы наблюдаемый угол покачиваний был максимальным. Шанс обнаружить планету возрастает при наблюдении красных звезд главной последовательности, масса которых меньше, чем у Солнца, а значит, амплитуда колебаний больше. Низкая яркость такой звезды дает дополнительное преимущество, так как ее изображение меньше размывается, а значит, точнее можно измерить его положение.

Астрономы исследовали две таких близких звезды, пытаясь обнаружить их возможные колебания. Хорошим кандидатом считалась Звезда Барнарда — красная звезда главной последовательности, находящаяся на расстоянии всего 1,83 пк, то есть вторая по удаленности от Солнца (после системы альфа Кентавра). В 1963 году Питер ван де Камп (1901–1995) впервые объявил, что обнаружил планету у Звезды Барнарда; а позже, в 1980-х, заявил, что там две планеты. Он измерял положения звезд на фотопластинках, полученных в обсерватории Спрул (шт. Пенсильвания) с 1938 по 1981 год. Прошло несколько десятилетий, пока астрономы пришли к единому мнению, что это ошибочное заключение ван де Кампа было вызвано изменениями телескопа, после того как объектив был снят для промывки, а затем поставлен на место.

Вторым кандидатом для поиска колебаний положения стала звезда Лаланд 21185, еще одно красное светило главной последовательности на расстоянии 2,54 пк, четвертое по расстоянию от Солнца. Впервые о существовании планеты у этой звезды заявила в 1960 году Сузан Липпинкот из обсерватории Спрул. В 1996 году Джордж Гейтвуд из Обсерватории Аллегени (шт. Пенсильвания) сообщил об обнаружении спутников этой звезды, значительно менее массивных, чем планета Липпинкот. Кроме того, ван де Камп утверждал, что обнаружил планету с массой впятеро больше, чем у Юпитера, у звезды солнечного типа эпсилон Эридана. Но до сих пор ни одно из этих заявлений не подтверждено. Заподозренные звезды, как и другие ближайшие светила, стоят в списке на исследование космическими телескопами. Все старые наблюдения из-за сложностей их анализа, вызванных техническими ограничениями прежних наземных приборов, были выброшены в корзину.

В конце концов более успешным для обнаружения экзопланет оказался метод измерения колебаний скорости. Первое опубликованное сообщение об открытии, требующем последующего подтверждения, появилось в 1988 году. Его авторами были канадцы Брюс Кэмпбелл, Г. Уокер и С. Янг. Их наблюдения лучевых скоростей показали, что вокруг звезды гамма Цефея обращается планета. В 2003 году это открытие было подтверждено.

Экзопланетная астрономия реально началась в 1992 году, когда Александр Волыцан и Дейл Фрейл объявили об открытии двух или даже трех планет, обращающихся вокруг пульсара PRS В1257+12. Астрономов это крайне удивило, поскольку пульсары были последними в списке звезд, у которых ожидались планеты. Ведь считалось, что это остатки звезд, переживших вспышку сверхновой, которая должна была разрушить любые планеты. Посылаемые пульсаром равномерные радиоимпульсы позволяют очень точно следить за его положением, выявлять возмущения со стороны планет и таким образом обнаруживать их. Пульсар посылает сигналы как точные часы, и если планета движется вокруг пульсара, то мы замечаем, что эти «часы» то спешат, то отстают. Этот метод похож на метод лучевых скоростей, использующий эффект Доплера, с той лишь разницей, что вместо вычисления скорости звезды здесь измеряются и суммируются интервалы времени между последовательно приходящими импульсами. По существу, это позволяет определять изменение расстояния до пульсара. Этот метод обеспечивает точность хронометража до десятков миллисекунд, позволяя установить сдвиг в положении пульсара примерно на 0,00002 а. е.

Планеты вокруг пульсара, вероятно, сильно пострадали от взрыва сверхновой. Это могут быть выжившие ядра планет-гигантов, некогда похожих на Юпитер. Звезды, которые взрываются как сверхновые, живут недолго по сравнению с продолжительностью эволюции жизни на Земле. После взрыва от них остается нейтронная звезда, которая продолжает угрожать жизни на любой соседней планете. По-видимому, все три планеты движутся вокруг упомянутого пульсара почти в одной орбитальной плоскости (как в Солнечной системе), но размеры их орбит меньше, чем у Меркурия.

Вернемся к планетам у обычных звезд. Поскольку ожидаемые вариации скорости звезды были очень малы, удивлению астрономов не было предела, когда в 1995 году методом скоростей была открыта первая планета у звезды солнечного типа. Мишель Майор из Женевской обсерватории и его студент Дидье Келос объявили об открытии планеты, обращающейся вокруг звезды 51 Пегаса с периодом 4,23 суток. Масса этой планеты не менее 0,47 массы Юпитера, а ее орбита удалена всего на 0,05 а. е. от звезды (около 1 % расстояния Юпитера от Солнца и в 8 раз ближе Меркурия к Солнцу). Именно благодаря своей близости к звезде планета вызывает у нее вариации скорости с амплитудой 6о м/с, что заметно превышает 13 м/с, вызываемых Юпитером у Солнца. Поэтому изменения скорости 51 Пегаса удалось обнаружить в значительно более короткой серии наблюдений, чем ожидалось.