– Чапек! Чапек!

– Вот черти! – вслух удивился я.

Старая лопарка серьезно закивала головой.

– Вот черти, – сказала она. – Ты слышишь, Карел? Чапек, поди сюда, погляди на этого соплячка!

(Этого соплячка я нарисовал. К сожалению, он не продавался.)

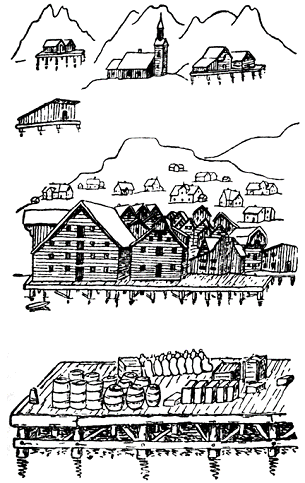

Так вот, чтобы не забыть о пристанях: все они похожи друг на друга и отличаются только размерами. Иногда это всего лишь деревянный сарайчик да одна-две рыбачьи хижины серые и коричневые, как те камни, на которых они стоят. В других местах около пристани и приземистых складов раскинулся целый деревянный поселок: один hotelet, [179]девять kaffi-stue, два или три forretningen [180]со всяческим товаром, одна редакция и иногда одна церковь. Днем это ничем не примечательный поселок, скучный, чистый и какой-то заброшенный. Но когда пароход встает здесь на якорь (вернее, когда пришвартуется к причалу) в «нулевой час», в первом или во втором часу ночи, – тебя захватывает странное и своеобразное очарование. Все заперто, но дети играют возле пристани, парни и девушки прогуливаются по главной улице, и местный цвет общества топчется на brygge, чтобы побеседовать с нашим капитаном или штурманом о мировых проблемах и прочих новостях. Видно, в призрачном свете этой летней ночи никому не хочется спать. И тут вдруг вспоминаешь, что ведь зимой-то над этой горсткой чистых деревянных домиков неделями и месяцами царит полярная ночь. А сейчас у них нескончаемый день, и они упиваются им; подобно ненасытным кутилам, они ловят каждую возможность продлить отрадное бодрствование. Что касается влюбленных парочек, то они, наверное, ходят на свидания за ближайшую тучу, поскольку ни сумерек, ни лесочков здесь нет…

И тогда уже с большим пониманием глядишь на ладный деревянный поселок, который ни за что не хочет идти бай-бай, и теплее становится на сердце, когда подумаешь, что и ты помог привезти для этих людей капусту, солонину и приятное волнение.

Уж если речь зашла о пристанях, не забудем и о маячках, бакенах и всяких других сигнальных устройствах, среди которых, как по сплошной аллее, пролегал наш фарватер. Пока длится белая ночь, они не мигают своими белыми или красными огоньками. Но честь вам и слава за то, что вы светите кораблям и людям темной зимней ночью. Привет тебе, одинокий маяк, здравствуй, рыбачья хатка, мое почтение, шикарный пароход, перегнавший нас по пути к Нордкапу. Мы не погонимся за тобой, ведь мы везем груз для людей, но поздороваться с тобой мы можем, ибо таков морской обычай. Знай же, что этой ночью мы остановились в открытом сунне только потому, что нам махали с лодки, и мы приняли на борт женщину, у которой совсем не было багажа, кроме горшка с геранью. Вот какое мы судно, сударь. Не сверкающий шикарный пароход, а суденышко с людьми, капустой и мукой. Так что мое почтение, смотрите, как бы вас не продуло в вашем смокинге…

Кстати, «машинист» все еще не проснулся, уже пошли третьи сутки. Храп его наконец прекратился, зато он стал медленно синеть и стучать зубами.

Толстый немец-учитель побежал к капитану: мол, «машинист» в агонии.

– Не-е-ет, – успокоительно сказал капитан. – Я его знаю.

Добряк учитель созвал трех врачей-норвежцев, которые случайно оказались на «Хоконе».

Почтенный консилиум освидетельствовал «машиниста» и выпустил бюллетень: сердце плохое, почки никуда не годятся, печень скверная; протянет еще пару лет. Радость была большая, и по этому поводу выпито много виски, джина и водки. Ни с кем, однако, ничего страшного не случилось, а утром «машинист» уже стоял на палубе, трезвый и очень смущенный; всем он был страшно симпатичен.

Был там еще один залив по названию не то Альта-фьорд, не то Альтен-фьорд, очень красивый и очень перламутровый. Помимо прочего там я подглядел, как размножаются горы. К вашему сведению – просто почкованием! Этакая стельная гора выпускает из себя длинный отросток, перехваченный в нескольких местах, и получаются юные пригорки. Водоросли и одноклеточные организмы размножаются так же.

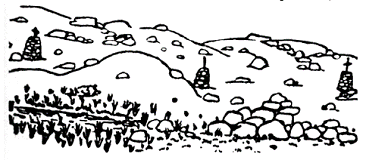

Отсюда нас повезли вдоль Алта-Эльва вверх, на горное плато в Финмаркене. Ехали мы зеленым ущельем, мимо обширных и красивых усадеб, ехали лесами, глубокими, как омут, мимо водопадов, преграждавших нам путь, мимо озер и торфяных болот. Потом пошли карликовая береза, каменья и ползучая ива. А еще выше была уже крыша Норвегии – бесконечное голое плоскогорье, исполинский гранитный пласт, местами сморщенный и надтреснутый. Повсюду валуны и скалистые террасы, болотца и трясины. На каждом шагу нам попадались каменные конусы с крестом – дорожные знаки, чтобы люди не сбились с пути, когда повалит снег. Вся местность здесь какая-то синеватая, мертвенно-белесая, призрачно-бледная; в этом повинен белый лишайник, хрупкий, как кружево, и бесцветный, как плесень. Растет тут еще ягель со своими белыми ватными хлопьями, камыш и болотная морошка (это лопарская ежевика, у нее крупные терпкие ягоды красного цвета), стелется карликовая береза высотой с палец. Всюду здесь топкая неверная почва, надо держаться тех мест, где побольше камня. Куда же ведет дорога? Да никуда, это как будто конец света. Дальше нет дорог, нет ничего, кроме нескольких лопарских названий на карте. Не знаю, может ли там кто-нибудь жить. Слишком уж это безрадостный край. И слишком много комаров.

Мы едем вниз, едем белой ночью, через заросли карликовой березы, через северный лес, через долину, где шумит вода на порогах. Смотрю – валяются на земле сухие рогатые ветки… Э-э нет, это – сброшенные оленьи рога!

70° 40 11" северной широты

Здесь начинается уже настоящий Север: пустынно, люди добрые, совсем пустынно, только студеное море да голый камень. Здесь даже горы и те не смогли вырасти – выглядят они так, будто бы их обкорнали сверху. Только гранитные откосы круто спускаются к морю, а вместо вершин – голые плато, чуть зеленоватые, словно покрытые плесенью. И больше ничего. Впрочем, штурман обещает, что мы, быть может, увидим кита. Но пока что прибавилось только чаек. Они качаются на воде около нас, хватают когтями гребни волн и кричат. Это единственные попрошайки на всем Севере.

Ну вот, видишь – здесь конец всякой красоте и живописности. Разве трудно теперь постичь обнаженное и суровое величие мира? Я знаю, наша планета – крохотная. И много ли значит на ней тот причудливо изрезанный кусочек суши, что называется Европой? И все-таки я был в Европе, когда глядел на звезды, сидя на греческих колоннах в Джирдженти, был в Европе, вдыхая теплый и томный воздух Монсеррата, а сейчас шмыгаю озябшим носом здесь, тоже в Европе, в Серейсуне, и жду, не покажется ли кит. Я знаю, об этом и говорить не стоит, другие видели во сто крат больше. Но я патриот Европы и, даже если до смерти ничего больше не увижу, все равно буду повторять: я видел величие мира.

Быть может, наша планета когда-нибудь остынет. А может быть, мы, люди, сами превратим ее в такую пустыню, что даже чайки переведутся и некому будет кричать над морем. Но если бы мы даже лопнули от усердия, мы не в силах разрушить величие мира. Я знаю, это слабое утешение. Знаю, мы живем в недоброе время, и сердца наши сжаты тревогой. Но мир велик.