Непрестанные, нескончаемые поиски абсолюта могут показаться менее привлекательными, чем реальное достижение абсолюта, но Гете уже давно усмотрел в этих поисках спасение человеческого рода:

Wer immer strebend sich bemüht

Den können wir erlösen.

[Спасти можно лишь того,

Кто неустанно борется за свое спасение.]

Не будучи столь уверенным в существовании абсолютных истин, один из выдающихся математиков современности Андре Вейль утверждает, что занятия математикой необходимо продолжать, хотя математика теперь уже не то прежнее величественное творение человеческой мысли. Вот что он говорит:

Для нас, чьи плечи ноют под тяжестью наследия греческой мысли, кто идет по стопам героев эпохи Возрождения, цивилизация немыслима без математики. Подобно постулату о параллельности, постулат о том, что математика выживет, утратил свою «очевидность». Но если первый постулат перестал быть необходимостью, то без второго мы жить бы не смогли.

Будущее математики никогда не внушало особых надежд. Природа математики никогда не была вполне понятной. Тонкий анализ очевидного привел к нескончаемой цепи осложнений. Но математика продолжает бороться с проблемами, возникающими в ее основаниях. Как сказал Декарт, «я буду продолжать до тех пор, пока не установлю нечто несомненно истинное или по крайней мере не устраню все сомнения в том, что ничего несомненно истинного не существует».

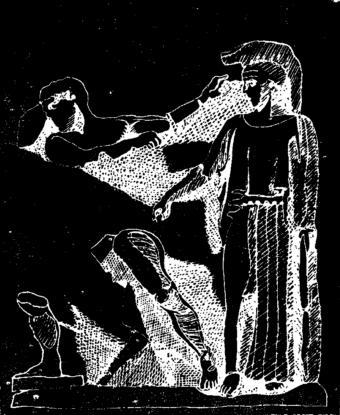

Если верить Гомеру, боги обрекли царя Коринфа Сизифа на тяжкое наказание после смерти: он должен вкатывать на гору огромный камень; но как только камень почти достигает вершины, он начинает скатываться вниз, к подножию горы. Сизиф не мог питать никаких иллюзий, что его напрасный труд когда-нибудь завершится. Математики почти инстинктивно мобилизуют всю свою волю и мужество, чтобы дополнить и укрепить основания своей науки. Их борьба также может оказаться нескончаемой, а труд — напрасным. Но современные Сизифы не сдаются.

XV

Авторитет природы

Я возношу молитву, твердо зная,

Что не предаст Природа никогда

Ее так верно любящего сердца.

Уордсворт

Для получения новых результатов математики могут избрать любое из множества соперничающих направлений. Поскольку внутренних критериев, позволяющих отдать предпочтение одному направлению перед другим или как-то обосновать принятое решение, не существует, математик вынужден при выборе направления руководствоваться внешними соображениями. Наиболее важным из них по-прежнему остается традиционный и наиболее объяснимый довод в пользу создания новой и развития уже существующей математики — ее ценность для других наук. Ставшую ныне очевидной неопределенность в вопросах, связанных с истинными основаниями математики, и зыбкость ее логики можно в какой-то мере игнорировать (хотя и не исключить полностью), если акцентировать внимание на внешних приложениях математики. Последуем же завету Эмерсона и «построим в материи дом для ума». Из априорных соображений невозможно установить, будут ли получаемые математические теоремы непосредственно применимы, или же они, что тоже неплохо, в сочетании с разумными физическими принципами приведут к физически значимым результатам. Приложения служат своего рода практическим критерием, которым мы проверяем математику. Теоремы, приводящие к правильным результатам, с каждым разом можно применять все увереннее. Например, если мы, постоянно используя аксиому выбора, получаем подтверждаемые физическим экспериментом результаты, то сомнения в приемлемости этой аксиомы если и не рассеятся полностью, то по крайней мере уменьшатся.

С исторической точки зрения апелляция к приложениям не означает радикального изменения сути математики, как это может показаться современным блюстителям математической строгости. Математические понятия и аксиомы берут свое начало из наблюдений реального мира. Даже законы логики, как теперь стало ясно, являются не более чем продуктом опыта. Проблематика, обдумывая которую математик приходит к своим теоремам, и даже наводящие соображения, касающиеся методов доказательства теорем, черпаются из того же источника. О ценности, или значимости, результатов, полученных из аксиом, лет семьдесят пять назад судили по пригодности этих результатов для описания реального мира. Почему бы и теперь не судить о правильности математики в целом по тому, насколько хорошо она продолжает описывать и предсказывать природные феномены? Если правильность математики оценивать по ее приложимости к реальному миру, то никакого абсолютного критерия истинности нет и быть не может. Теорема может великолепно сработать в nслучаях и дать осечку в (n+1)-м случае. Одно-единственное расхождение с опытом полностью дисквалифицирует теорему. Видоизменяя формулировку теоремы, математики могут прийти (и неоднократно приходили) к поправкам, делающим новый вариант вполне применимым — а значит, «истинным».

Среди тех, кто отстаивал наличие у математики эмпирических оснований и критериев, видное место занимал Джон Стюарт Милль (1806-1873). Он допускал, что математика обладает большей общностью, чем некоторые физические науки, но видел «оправдание» математики лишь в том, что ее утверждения проверены и подтверждены шире и основательнее, чем утверждения физических наук. Следовательно, заключал Милль, глубоко заблуждаются те, кто считает, что математические теоремы качественно отличаются от подтвержденных гипотез и теорий других наук. Причина подобного заблуждения заключается в том, что эти люди считают математические теоремы вполне достоверными, а физические теории — весьма вероятными или всего лишь подкрепляемыми опытом.

Милль обосновал свои взгляды философскими соображениями задолго до того, как возникла современная дискуссия по основаниям математики. Тем больше оснований быть прагматиками у тех, кто работал и работает в основаниях математики. Как заметил Гильберт, «и познаешь их по плодам их». Еще одно высказывание Гильберта по этому поводу — «Успех здесь [в математике] необходим; он является высшей инстанцией, перед которой все преклоняются» ([50], с. 340) — относится к 1925 г.

Мнение Гильберта разделяет один из выдающихся специалистов по основаниям математики поляк Анджей Мостовский. На конгрессе, состоявшемся в Польше в 1953 г., он заявил:

Единственная непротиворечивая точка зрения, согласующаяся не только со здравым смыслом, но и с математической традицией, сводится по существу к допущению того, что источник и высший смысл понятия числа (не только натурального, но и вещественного) лежит в опыте и практической применимости. То же относится и к понятиям теории множеств в том объеме, в каком они необходимы для классических областей математики.

Мостовский идет дальше. Он утверждает, что математика — естественная наука. Ее понятия и методы восходят к опыту, и любые попытки обосновать математику безотносительно к ее естественнонаучному происхождению, приложениям и даже истории обречены на провал.

Более удивительно другое: с тезисом, провозглашающим, что о «правильности» математики можно судить по степени ее применимости к физическому миру, согласился интуиционист Вейль. Вейль внес огромный вклад в математическую физику {173}, поэтому, сколь ни твердо он отстаивал интуиционистские принципы, ему, разумеется, не хотелось жертвовать полезными результатами из-за чрезмерной приверженности этим принципам. В своей «Философии математики и естественных наук» (1949) Вейль сделал такое признание:

Насколько более убедительны и ближе к фактам эвристические аргументы и последующие систематические построения в общей теории относительности Эйнштейна или в квантовой механике Гейзенберга — Шредингера. Подлинно реалистическая математика наряду с физикой должна восприниматься как часть теоретического описания единого реального мира и по отношению к гипотетическим обобщениям своих оснований занять такую же трезвую и осторожную позицию, какую занимает физика.