Как видно из приведенных данных, в сообщении содержалось немало ошибок, но в общем первоначальный замысел операции передан верно. Агент принципиально ошибся лишь в одном. Он утверждал, что десантная операция будет проведена, если не удастся ворваться в Крым через Перекоп. Откуда именно черпал информацию шпион, неизвестно. Окончательный план десантной операции к немцам не попал. В результате утечка информации пошла нам на пользу. Хотя и имелись большие сомнения в способности нашего флота высадить (а главное – снабжать) новые десанты, немецкое командование постоянно держало в уме угрозу новых высадок. Даже после высадки у Эльтигена и под Керчью немцы удерживали на южном побережье заметные силы. Несомненно, устаревшее агентурное сообщение также играло в этом определенную роль.

Поскольку командование 5-го корпуса сомневалось, что отразит удар, считался вероятным отход на Парпачскую позицию. Работы по ее укреплению после отмены эвакуации спешно возобновились. На земляные работы немцы согнали большое количество гражданского населения, в основном, женщин.

Интересно, что радиоразведка немецкой 17-й армии в начале октября «потеряла» штаб Северо-Кавказского фронта. Работа штабов наших фронтов на Украине фиксировалась на регулярной основе, часть сообщений оперативно дешифровывалась. А штаб СКФ пропал. Разведотдел 17-й армии считал, что причина – в резком сокращении работы радиостанций. Регулярно перехватывались, в основном, радиограммы нескольких артполков, а также соединений и частей 4-й воздушной армии. Например, о переформировании СКФ в Отдельную Приморскую армию немецкие радиоразведчики узнали 20 ноября из перехватов радиограмм частей 4-й воздушной армии. Но, несмотря на все усилия, до самого конца операции штаб СКФ, а затем ОПА так и не был обнаружен в эфире. В наших документах не удалось найти объяснение такому невероятному провалу немецкой радиоразведки. Помимо обычных мер по соблюдению дисциплины радиообмена, ничего не обнаруживается.

24 сентября штаб группы армий «А» передал Адмиралу Черного моря вице-адмиралу Г. Кизерицки любопытные данные от агента в шведском посольстве в Бухаресте. Якобы на Кавказ были доставлены из США 1200 десантных катеров (по 5—10 тонн) и 300 более крупных единиц для десанта в Крым. Кизерицки отметил, что указанные цифры явно завышены, но возможности сосредоточения большого количества десантных средств не отрицал. К этому времени из-за недостатка самолетов разведка южных кавказских портов давно не проводилась. Пользуясь случаем, адмирал подвигнул 1-й авиакорпус на воздушную разведку побережья от Туапсе до Батуми. 1 октября два Ju-188 впервые за три месяца сфотографировали Поти и Хоби. По итогам их вылетов 1–3 октября стало ясно, что «американской армады» там нет.

Адмирал Кизерицки с тревогой наблюдал за постепенным сосредоточением судов в ближайших к Крыму портах. 23 октября он безуспешно запросил у 4-го воздушного флота организовать налет на скопление катеров в Анапе. Затем адмирал решил ударить по Анапе торпедными катерами в ночь на 26 октября. Рейд закончился провалом. Повторные просьбы о налетах на ближайшие порты не были удовлетворены. Таким образом, попытки ослабить наши десантные силы на этапе подготовки операции закончились ничем.

Серьезные потери понес немецкий флот при эвакуации Геническа (северный берег Азовского моря). Базировавшийся там сильный отряд должен был перейти в Керчь и усилить оборону полуострова. Однако из-за начавшегося 27 октября шторма малотоннажные суда пересечь Азовское море не решились. Под утро 29 октября в порту были взорваны 5 артиллерийских паромов (MAL1, 3, 9, 10 и 11), 4 БДБ (F303, 492, 493 и 577), 9 катеров охраны рейда и отряд саперных катеров 17-й армии (6 тяжелых и 10 легких катеров). При подготовке эвакуации Керчи было затоплено 3 катера охраны рейда, взорвана часть молов и другие объекты.

Особняком на фоне оборонительных мероприятий смотрится план «Ильтис» – диверсионный рейд на южную часть косы Чушка. План составил штаб 5-го армейского корпуса к 23 октября. Ударная группа в составе 80 человек из 3-го батальона 282-го пехотного полка с 4 саперами-подрывниками должна была при поддержке артиллерии высадиться с 25 штурмботов из 911-й команды штурмботов для уничтожения пристаней, складов и т. п. Рейд наметили на утро 28 октября, но из-за чехарды с приказами о начале и отмене эвакуации он не состоялся. Учитывая концентрацию наших войск и огневых средств на косе, это мероприятие вряд ли могло закончиться для немецких «командос» хорошо.

3. Состав и соотношение сил

3.1. Красная армия

3.1.1. Сухопутные войска и наземные силы ВМФ и ВВС

Для операции по освобождению Крыма были выделены 56-я (генерал-лейтенант К.С. Мельник) и 18-я (генерал-полковник К.Н. Леселидзе) армии Северо-Кавказского фронта, за исключением соединений, выведенных в резерв фронта. Они имели по 8 стрелковых дивизий, по одной стрелковой бригаде и по одному приданному батальону морской пехоты каждая. Перечень соединений и частей дан в приложении 2.

Численность войск, включая вольнонаемных служащих, на 1 ноября, с учетом частей усиления:

Войска в боях за освобождение Таманского полуострова понесли значительные потери. Несмотря на полученное в октябре пополнение, соединения имели значительный некомплект. На 1 ноября стрелковые роты в 56-й армии насчитывали в среднем 52 человека. Не слишком сильно отличались по укомплектованности даже две дивизии первого эшелона. Их роты насчитывали в среднем 59 человек. По 318-й сд 18-й армии последние данные есть на 25 октября – 51 человек. Пополнение приходило, в основном, из госпиталей.

Планом операции предназначались к высадке и переправе в Крым 130 тысяч человек, 15,5 тысячи лошадей, 762 тяжелых и 1270 легких орудий, 148 установок РС, 125 танков, 4300 автомашин и 9500 повозок.

Наличие танков (всего/боеготовых) на 1 ноября 1943 года:

* На 28 октября.

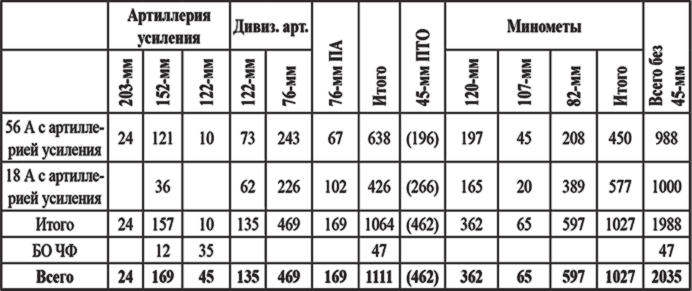

Количество стволов артиллерии двух армий с частями усиления на 1 ноября:

Отдельное замечание по береговой артиллерии. К началу операции она состояла исключительно из подвижных батарей, слабо подготовленных к борьбе с морскими целями. Но для поддержки войск на плацдарме ее 122-мм пушки обр. 1931 г. были незаменимы, так как до ввода в строй стационарных морских батарей оставались самыми дальнобойными орудиями 18-й армии. В составе самой армии с приданными частями РГК таких орудий вообще не было. Впрочем, при всех своих выдающихся качествах 122-мм пушки имели весьма неприятный в данных условиях недостаток – на больших дальностях они имели большее по сравнению с другими артсистемами рассеивание. То есть решение задач на больших дальностях требовало непропорционально высокого расхода снарядов. В ноябре вошли в строй (боеготовы с 16 ноября) две двухорудийные стационарные батареи со 100-мм пушками Б-24-БМ, отличавшимися прекрасной кучностью стрельбы. 6 декабря были введены в строй две 130-мм батареи – два 130/50 орудия Б-13—11с и три 130/55 орудия Обуховского завода. Если первые заслужили самые положительные отзывы, то старые обуховские пушки обладали крайне слабой баллистикой и слабой живучестью ствола. Снаряды обр. 1911 г. при износе ствола в 30–40 % кувыркались в воздухе; дальность, естественно, не соответствовала табличной со всеми вытекающими последствиями. В целом морские орудия имели большую, чем орудия подвижных батарей, дальность и, за исключением обуховских, лучше подходили для борьбы с морскими целями.