Поддержка армейской артиллерией с другого берега придавала операции черты форсирования широкой водной преграды. К сожалению, даже самый узкий морской пролив – более сложное препятствие, чем самая широкая река. Тем более что операция пришлась на самое неблагоприятное время года. В октябре-ноябре ветры (в основном, северо-восточного направления) в проливе наиболее сильны. На период ноябрь – март приходится и наибольшее число густых и длительных туманов.

Нужно сказать и о военно-географических особенностях Керченского полуострова. Местность там везде открытая, лишенная лесов, по большей части степная. Реки отсутствуют, озера соленые, вода в немногочисленных колодцах также солоноватая. Недостаток пресной воды требовал мер по водоснабжению войск. Населенные пункты в большинстве своем были сильно разрушены в ходе боев 1941–1942 годов, население из прифронтовой полосы выселено. Твердое покрытие имела только дорога Керчь – Семь Колодезей, остальные дороги в период дождей становились труднопроходимыми. Существенно облегчала противнику снабжение и маневр силами одноколейная железная дорога из глубины Крыма до Керчи с ответвлениями на завод Войкова, на мыс Ак-Бурну, а также на Камыш-Бурун и Васильевку.

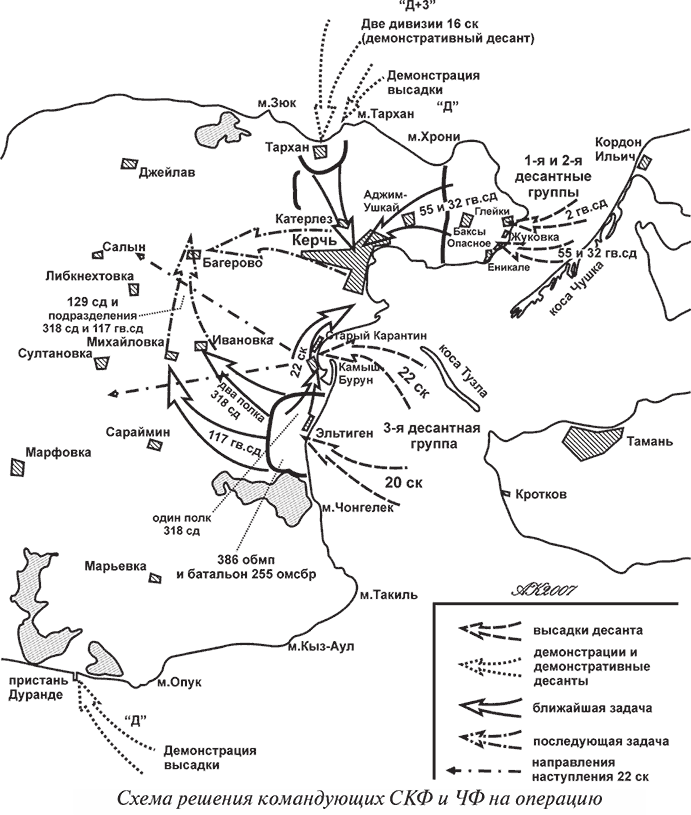

Наиболее удобна для обороны северо-восточная часть полуострова. Сильно пересеченная местность с крутыми скалистыми высотами напоминает предгорья Кавказа. К сожалению, из-за недостатка переправочных средств и необходимости артподдержки через пролив основной десант приходилось высаживать именно в этих местах. Берега восточной части полуострова, в основном, скалистые, обрывистые. Подходящих для высадки мест немного, что упрощало организацию противодесантной обороны.

На крымском берегу Керченского пролива находилось два порта – Керчь и Камыш-Бурун. Еще во время операции возник вопрос, почему местом высадки 18-й армии не выбрали непосредственно Камыш-Бурунский порт. Казалось бы, это упрощало переброску последующих эшелонов. Впоследствии данный вопрос неоднократно поднимался в исторических работах и мемуарах. Авторы плана (штаб 3-й группы высадки) объясняли отказ от высадки в порт просто: «… противник, зная нашу тактику высадки в оборудованные порты (Феодосия, Новороссийск), сильно укрепил и заминировал подходы к порту Камыш-Бурун»[10]. Но на наших картах минной обстановки ситуация у Камыш-Буруна и Эльтигена выглядела одинаково – только авиамины, выставленные нами (всего 3 штуки) и немцами весной 1942 года. И действительно, больше перед обоими пунктами никаких мин не было. Да и по числу огневых средств, по нашим данным, участок Эльтиген – коммуна «Инициатива» выглядел даже более угрожающе, чем Камыш-Бурун. Очевидно, основная проблема была все же в другом. Артиллерия с таманского берега с трудом доставала до Камыш-Бурунского порта, а создать огневой «забор» вокруг него, как это удалось в Эльтигене, вообще не могла. Дальнобойные морские батареи прибыли позже и имели слишком мало стволов. Недалеко от Камыш-Буруна находилась коса Тузла. Но она не могла служить местом сосредоточения достаточных сил артиллерии. Эта полоска земли была совершенно открыта для наблюдения и обстрела. Опыт боев подтвердил, что те немногие батареи, которые разместили на косе, быстро подавлялись вражеской артиллерией. Кроме того, снабжение косы Тузла влекло дополнительную нагрузку на плавсредства, которых и так не хватало.

В общем, артиллерия не могла обеспечить устойчивость обороны плацдарма. На одну авиацию, тем более в условиях плохой осенней погоды, полагаться было нельзя. Риск, что десантники будут сброшены в море до того, как удастся накопить на плацдарме достаточные силы, был велик. Камыш-бурунский вариант имел и другие недостатки.

Выбранный участок у Эльтигена штабом 3-й группы высадки назывался лучшим из возможных местом для высадки с последующим ударом на Камыш-Бурун. К сожалению, единственным достоинством этого места была возможность артподдержки через пролив. У берега при господствовавших ветрах восточной половины горизонта, а иногда даже при ветрах западной четверти возникал накат (сильный прибой), который делал высадку невозможной или опасной. В первую же ночь операции оказалось, что в 30–50 метрах от пляжа есть песчаный бар. Такие бары в проливе периодически намываются и размываются прибоем. Глубина над баром была всего 50–80 см, поэтому крупные катера не могли подойти близко к берегу. Между баром и берегом глубина доходила до 3 метров, что создало тяжелые проблемы, описанные ниже в главе о высадке.

Как база для захвата Камыш-Буруна Эльтиген тоже не очень подходил. На пути к порту находилось заболоченное дефиле между морем и Чурбашским озером, шириной около двух километров. Противник легко мог создать здесь прочную оборону вдоль дамбы, пересекавшей северную часть дефиле. То, что впоследствии, в ночь на 7 декабря эльтигенцам удалось легко прорваться на север именно в этом месте, не показательно. Тогда противник ничего подобного от находившейся на краю гибели группы Гладкова не ожидал. Поэтому на пути оказались лишь слабые румынские заслоны. А в начале ноября немцы ожидали удара на Камыш-Бурун и поэтому начали свои контратаки именно с севера, со стороны порта, а в сам порт срочно перебрасывали войска.

В отчетах, а также работах, так или иначе касающихся Керченско-Эльтигенской операции, утверждается, что решение о высадке на двух направлениях было в принципе верным, но, возможно, следовало выбрать для 18-й армии другой участок. Анализ приводит к мысли, что это не так. Эльтиген действительно плохо подходил для высадки, но был единственным местом южнее мыса Ак-Бурну, которое обеспечивалось артогнем. А без артподдержки с Большой земли (напомним, артподдержка силами флота была невозможна и не планировалась) в первые дни операции десант при решительном противодействии был обречен. Другое дело, что в связи с предполагавшейся эвакуацией Крыма серьезного сопротивления не ожидалось.

Вероятно, лучше было бы сосредоточить все плавсредства для высадки 56-й армии под Керчь, более крупными силами на более широком фронте и с большими шансами на быстрый прорыв в глубь Крыма. Впрочем, в свете имевшихся разведданных более перспективными казались фактически принятые решения. Мнение Генштаба и командования Северо-Кавказского фронта о том, что немцы не будут оборонять Крым, постоянно укреплялось и в последнюю неделю октября приблизилось к абсолютной уверенности.

Немецкое командование в Крыму к октябрю 1943 года находилось в своеобразной ситуации. Считалось, что полуостров будет оставлен без боя. Поэтому все планы обороны рассматривались как временные, гораздо большее внимание уделялось будущей эвакуации.

После вывода 17-й армии с Таманского плацдарма группа Конрада (49-й горно-стрелковый корпус) отвечала за оборону Перекопа и северного, западного и южного побережий Крыма, а Керченский полуостров и Арабатскую стрелку должен был оборонять 5-й армейский корпус. На наиболее опасных направлениях оборону держали 98-я пехотная и 6-я румынская кавалерийская дивизии с сильной артиллерией. На их участках в море патрулировали десантные баржи. Слабая 19-я румынская пехотная дивизия обороняла Арабатскую стрелку, а 3-я румынская горно-стрелковая дивизия – северное побережье Керченского полуострова. Для обороны основания Керченского полуострова («бутылочного горлышка») и района Феодосии взамен убывшей в конце октября 50-й пд была сформирована группа полковника Кригера.

В качестве передовой линии обороны рассматривалось море. По возможности десанты еще до высадки должны были отражать артиллерия и флот. Высадившиеся части предусматривалось сковать контратаками и после подхода резервов сбросить в море.

То, что высадка в Крым последует, немцы не сомневались. Приблизительное содержание первоначальных планов стало известно немцам из агентурного сообщения уже в начале октября. Агент Герольд сообщал, что на побережье Керченского пролива будут захвачены плацдармы у Еникале, в 10–15 км и 25–30 км южнее Керчи. Одновременно Керчь будет атакована воздушными десантниками с западного и юго-западного направлений. Кроме того, будут захвачены плацдармы в районе Ак-Монайского перешейка, Феодосии, Судака и Алушты. Для этих высадок имеются 42 грузовых судна по 500—3000 брт общей вместимостью 56 000 брт, 250 десантных катеров на 200 человек каждый и 150 – на 60 человек каждый. Строятся паромы общей вместимостью 2000 брт. Донесение содержало подробный, но довольно далекий от реальности перечень соединений и частей, намеченных к высадке. Готовность к операции – конец октября.