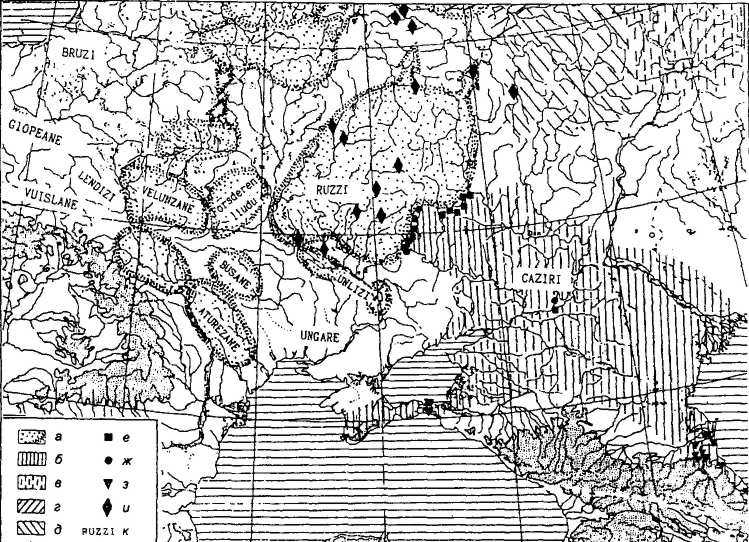

Картографирование этих левобережноднепровско-донских водных названий выявляет отчетливую связь их с ареалом волынцевской и эволюционно развившимися на её основе роменской, боршевской и окской культурами (рис. 57). Здесь сконцентрирована основная часть архаических гидронимов, описанных О. Н. Трубачёвым. В меньшем числе они фиксируются в северо-западных районах территории салтово-маяцкой культуры — на среднем Дону, в верхнем течении Северского Донца и в Северном Приазовье.

Рис. 57. Распространение архаических славянских гидронимов левобережноднепровско-донских типов

а — гидронимы (большими значками обозначены сравнительно крупные реки);

б — ареал роменской и родственных культур;

в — салтово-маяцкой культуры;

г — регионы дулебских и антских племен;

д — кривичей.

Проживание славянского населения в названных областях салтово-маяцкой культуры документируется данными археологии. В бассейне Дона, наряду с юртообразными жилищами, раскопками исследовано немало полуземляночных построек с двускатными крышами, сопоставимыми с характерными славянскими домами славянского населения Юго-Восточной Европы. Какая-то часть полуземлянок могла принадлежать аланам Хазарского каганата, осевшим в Донецко-Донском регионе в VIII–IX вв. Исследователи полагают, что обычай сооружать полуземляночные жилища был позаимствован аланами Подонья у славян. Вместе с тем выявляется и бесспорный славянский компонент в составе населения Хазарского государства — интерьер жилища. Среди полуземляночных построек салтово-маяцких поселений зафиксировано немало таких, которые имели типично славянское внутреннее устройство — отопительные сооружения располагались в углах или около одной из стен. Выявлены на этих поселениях и глинобитные печи на каркасах, неизвестные аланам, но полностью идентичные отопительным устройствам жилищ волынцевской и роменской культур. О наличии славянского населения в северо-западных районах Хазарии говорят и находки волынцевской керамики на поселениях и могильниках салтово-маяцкой культуры, в том числе в Саркеле.[414] Близ салтовского Сухогомольшанского городища исследован могильник с чуждым для салтовского населения погребальным обрядом — ямными и урновыми трупосожжениями. Урнами в них служили сосуды салтовского типа.[415]

Характеризуя Днепровско-Донской регион архаических славянских гидронимов, О. Н. Трубачев высказал мысль о том, что «именно здесь начал шириться этноним Рус, Русь».[416]

Одно из первых упоминаний этого этнонима (Ruzzi) содержится в ран-несредневековом документе, названном «Баварским географом», — памятнике, написанном достоверно в IX в.[417] Следовательно, его информация фиксирует этноисторическую картину, синхронную рассматриваемым здесь волынцевской и эволюционно выросшим из нее роменской, боршевской и окской археологическим культурам.

В основной части «Баварского географа» описываются племена и народы, проживавшие севернее Дуная в Средней Европе, во второй части упоминаются народы Средней и Восточной Европы с востока на запад — от Хазарии до Силезии: «…Caziri…Ruzzi. Forsderen liudi. Fresiti. Seravici. Lucolane. Ungare. Vuislane…Zuireani. Busane. Unlizi. Lendizi…»

Большинство из этих племенных образований могут быть с большей или меньшей достоверностью локализованы на археологической карте IX в. (рис. 58) и отождествлены с определенными племенами, характеризуемыми по данным археологии.[418] Тождество Caziri с хазарами, то есть с населением Хазарского каганата, представленным салтовскими культурами, не подлежит сомнению. Русы оказываются ближайшими западными соседями Хазарии. Как полагают некоторые исследователи, «Forsderen liudi» — ошибочно переданное древневерхненемецкое «Foristari liudi» (от Forist «лес»), то есть «лесные жители». Если это так, то это древляне, называемые в русской летописи также лесными жителями («зане седоша в лесех»). Этноним «Fresiti», как предположил немецкий исследователь Й. Геррманн, аналогичен древневерхненемецкому Freisassen — «свободные жители». В таком случае под этим именем скрываются поляне — «жители поля», то есть незалесенной (свободной от леса) местности. Ареалы полян и древлян IX в. надежно определяются по данным археологии — на правобережье Среднего Поднепровья. Подобным образом локализуются бужане (Busane), уличи (Unlizi), тиверцы (Aturezani), угры (Ungare), вис-ля не (Viuslane), лендзяне (Lendizi)… Русам «Баварского географа» остается территория волынцевской и сменивших её роменской, боршевской и окской культур VIII–IX вв., ареалы которых как раз находятся между Хазарией и регионами полян и древлян.

Рис. 58. Историческая ситуация в Юго-Восточной Европе в первой половине IX в.

а — археологические ареалы славянских племен;

б — территория салтово-маяцкой культуры;

в — ареал волжских болгар;

г — муромы;

д — мордвы;

е — хазарские крепости, выстроенные византийскими мастерами в 830-х годах;

ж — хазарские городища, на которых византийскими строителями воздвигнуты каменные фортификации;

з — прочие крепости Хазарского каганата;

и — места находок пяти- и семилучевых височных колец (четвертой группы, по Е. А. Шинакову);

к — этнонимы «Баварского географа».

А. В. Назаренко утверждает, что написание этнонима русъ в «Баварском географе» свидетельствует о проникновении его в древневерхненемецкие диалекты не позднее IX в.[419] Следовательно, уже в это время народ русь, проживавший на юге Восточной Европы, был известен в Баварии. С регионом руси Восточную Баварию связывал торговый путь, проходивший вдоль правого берега Дуная, пересекал Карпаты (через Верецкий перевал) и далее следовал по восточнославянским землям.[420]

О том, что русы IX в. принадлежали к славянскому этносу, свидетельствуют современники — восточные авторы. Так, в географическом сочинении Абдаллаха Ибн Хордадбеха «Книга путей и стран», написанном около 847 г., сообщается: «Что касается русских купцов — а они вид славян — то они вывозят бобровый мех и мех черной лисицы и мечи из самых отдаленных (частей) страны славян к Румскому (Чёрному) морю, а с них (купцов) десятину взимает царь Рума (Византии) и, если они хотят, то отправляются по реке славян, и проезжают проливом столицы хазар, и десятину с них взимает их (хазар) правитель».[421] Излагая идентичную информацию, восходящую, как считают востоковеды, к единому источнику 30–40-х годов IX в., Ибн ал-Факих в произведении «Книга стран», написанном около 903 г., там, где Ибн Хордадбех говорит о русах, прямо пишет о купцах славян («Что касается славянских купцов, то они везут шкурки лисиц и бобров из славянских стран и приходят к морю Румийскому…»).[422]

Из этих сообщений достаточно определенно следует, что восточные авторы IX в. видели в русах некое племенное образование славян, проживавших на Восточно-Европейской равнине. Это корреспондируется с данными древневерхненемецких источников, из которых очевидно, что «носители самоназвания „Русь“, с которыми с IX в. имели дело в Баварской восточной марке, говорили по-славянски» и «не позднее середины IX в. в древнебаварский была заимствована славяноязычная форма русь».[423]