Германцы — носители ясторфской культуры были непосредственными соседями племен — носителей лужицкой культуры, сохранившейся в начале железного века в Силезии и Любусской земле, то есть ещё древнеевропейцев, которые, весьма вероятно, именовали себя древнеевропейским этнонимом венеты/венеды. Этот этноним и был перенесен германцами на формирующийся славянский этнос.

Славяне и кельты

Около 400 г. до н. э. начинается мощная экспансия кельтов. Из рейнских и верхнедунайских земель они несколькими потоками устремились на восток (рис. 13). К середине IV в. до н. э. кельты освоили Среднее Подунавье, а в начале следующего столетия вторгаются на Балканский полуостров в земли, заселенные иллирийскими и фракийскими племенами. Кельтская миграция продолжалась и в первой половине III в. до н. э., кельты осели в Нижнем Подунавье, а отдельные группы их достигли верхнего Днестра. В процессе расселения кельты легко смешивались с местным населением, но всюду распространялась латенская культура кельтов.[103]

Рис. 13. Расселение кельтов

а — ареал кельтов в начале железного века;

б — территория расселения кельтов и распространения кельтской культуры;

в — направления движения кельтов.

В начале III в. до н. э. часть кельтов пересекла Судеты и, оторвавшись от основного их массива, поселилась на плодородных землях Силезии. Во II в. до н. э. другая группа кельтов преодолела Карпаты и разделилась на две части. Часть кельтов продвинулась в Силезию и осела среди ранее пришедшего сюда кельтского населения, другая группа их расселилась в верхнем течении Вислы, среди проживавшего здесь славянского населения, представленного культурой подклёшевых погребений.[104] Так начался период активного кельто-славянского взаимодействия, оставившего заметный след в истории, культуре и языке славян.

Кельтами была создана яркая культура латена (от названия поселения Ла Тен у Невшательского озера в Швейцарии). Общая датировка её V–I вв. до н. э. Этот период исследователями подразделен на несколько фаз: ранний латен (фаза 1а — 450–400 гг. до н. э.; 1b — 400–300 гг.; 1с — 300–250 гг.), средний латен (фаза 2а — 250–150 гг.; 2б —150–7 5 гг.), поздний латен (фаза 3 — 75 г. до н. э. — начало нашей эры).

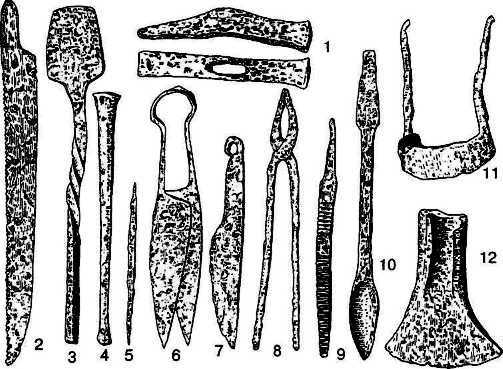

Исключительный вклад был внесен кельтами в европейскую металлургию и металлообработку. Эти отрасли латенской культуры, по существу, стали основой развития всей последующей металлургии Центральной Европы. Раскопками открыты крупные производственные комплексы кельтов, в которых было сосредоточено множество сыродутных железоделательных горнов. Высок был уровень и кузнечного ремесла кельтов. В их оппидумах кузнечный инструментарий насчитывает более 70 видов. Это различные наковальни, предназначенные для кузнечного дела, слесарных работ и обработки ювелирных изделий; молоты-кувалды и молоты-ручники; клещи разных размеров и щипцы; зубила, пробойники, напильники и др. Кельтские ремесленники владели технологией науглеродивания, закаливания, сварки железа и стали. Кельтский мир знал множество разнообразных железных орудий — плужные лемехи, бороны, косы, топоры, тесла, скобели, пилы, молотки, напильники и рашпили, сверла со спиралеобразной нарезкой, ножницы, кочергу и др. Кельтам Европа обязана также дверными замками и ключами. Развитой отраслью кельтского ремесла было и производство железного оружия (рис. 14, 15).

Рис. 14. Орудия кельтских ремесленников (Манхинг, Бавария)

1 — молоток;

2 — пила;

3 — лопатка;

4 — долото;

5 — шило;

6 — ножницы;

7 — нож;

8 — кузнечные клещи;

9 — напильник;

10 — сверло;

11 — скобель;

12 — тесло.

Рис. 15. Орудия труда и оружие кельтов

1 — серп;

2 — коса;

3 — наконечник копья;

4 — меч;

5 — топор;

6 — лопата;

7 — наральник.

1, 5–7 — Манхинг;

2 — Нова Гута под Краковом;

3 — Собоциско;

4 — Варшава — Жерав.

Кельтские мастера добились больших успехов в технике бронзолитейного и ювелирного производств (рис. 16). На поселениях кельтов имелись крупные мастерские, в которых работали высококвалифицированные ремесленники. Они умели готовить различные виды сплавов цветных металлов, знали совершенные приемы литья и ковки их. Широко применялись различные методы инкрустации, позолоты и серебрения. Развито было и изготовление изделий из золота — диадем, налобных венчиков, браслетов и других предметов. Кельты создали большое разнообразие фибул, широко применявшихся для застегивания одежды и служивших украшениями. Во II в. до н. э. в латенской среде наступил расцвет эмальерного дела. Красная эмаль становится излюбленным элементом кельтских изделий.

Рис. 16. Ювелирные изделия кельтов из памятников территории Польши

1 — шейная гривна;

2, 4–9 — браслеты;

3 — фибула.

1 — Собоциско;

2, 3 — Мокрые Гурны;

4, 5 — Головнин;

6 — Жерники Вельке;

7 — Кухары;

8 — Свойкув;

9 — Кетж-Леги.

Кельтские ремесленники достигли успехов и в деревообработке. В среднем латене был изобретён токарный станок. Из дерева изготавливались транспортные средства (телеги, корабли), мебель, различные бытовые предметы, в том числе весьма распространенные сосуды для хранения жидкостей, и даже обувь (сандалии). Славились кельтские ремесленники также обработкой кожи и изготовлением из нее различных изделий для бытовых нужд, снаряжения коня и воинов.

Высокоразвитым было и кельтское гончарное производство. Гончарный круг появился и распространился у кельтов в V–IV вв. до н. э., и вскоре в изготовлении глиняной посуды они достигли технического совершенства (рис. 17). Высокому качеству глиняной посуды способствовали совершенные гончарные горны с обширной топкой, тепловыми каналами и колосниками с круглыми отверстиями. На территории кельтов образовались крупные специализированные поселки гончаров, изделия которых распространялись по обширным регионам.

Рис. 17. Кельтская керамика из памятников Польши и Украины

1 — Вилкув;

2, 7, 8, 10 — Галиш-Ловачка;

3 — Мокрые Гурны;

4 — Свойкув;

5 — Силезия;

6 — Куштановица;

9 — Рацибуж-Оцице;

11 — Западная Украина.

Ведущими формами латенской керамики были горшки, миски и мискообразные сосуды, выделяющиеся красивыми формами. Они имели светло-серую лощеную поверхность и нередко украшались геометрическими узорами. Со II в. до н. э. заметное место в керамике кельтов заняла посуда с примесью графита в тесте, а также ведеркообразные сосуды с расчесами в виде неглубоких вертикальных желобов по всему тулову. На кельтских оппидумах встречаются также тонкостенные сосуды с росписью белой и красной краской и с геометрическими узорами.