Большинство памятников лбищенского типа известно в регионе Самарской луки, но отдельные находки керамики, близкой к лбищенской, обнаружены и выше по Волге вплоть до южных окраин Татарстана. Достаточно очевидно, что распространение поселений лбищенского типа в Самарском Поволжье было обусловлено новой волной миграции населения. Г. И. Матвеева полагает, что переселенцами были носители позднезарубинецких древностей, но не исключает и проникновения в III в. Черняховского населения из районов Верхнего Поднестровья и Волыни.[390]

Однако слоев с исключительно позднезарубинецкими материалами на поселениях лбищенского облика не выявляется. Фрагменты керамики, сопоставимой с позднезарубинецкой, встречены вместе с черняховско-пшеворскими материалами, что наблюдается также на некоторых поселениях черняховской культуры Верхнего Поднестровья и Южного Побужья. Весь облик лбищенских древностей дает основание полагать, что переселение осуществлялось из одного или нескольких регионов, в которых имело место смешение Черняховского населения с пшеворским, то есть из названных местностей Черняховского ареала. Об этом свидетельствует сходство планировки поселений, жилищных котлованов и глинобитных печей. Скорее всего, эта миграционная волна была обусловлена второй волной экспансии вельбарского населения в Северно-причерноморский регион. О миграции в Среднее Поволжье черняхов-ского населения говорит и распространение здесь в III–IV вв. пашенного земледелия.

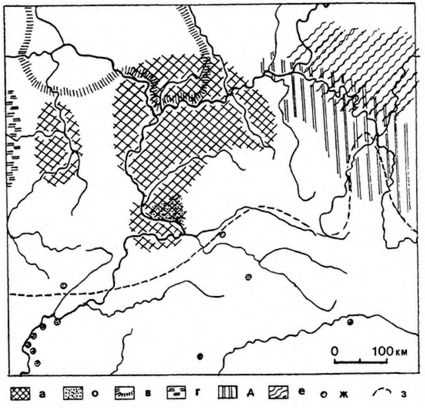

Третья, самая мощная волна миграции населения в Среднее Поволжье из Черняховского ареала датируется концом IV в. Она затронула значительные области Среднего Поволжья от Самарской луки на юге до нижнего течения Камы на севере и от средней Суры на западе до реки Ик на востоке.[391] Большие массы переселенцев осели в наиболее плодородных землях Среднего Поволжья, прежде пустовавших некоторое время. Только в прибрежных местностях Нижнего Прикамья переселенцы застали носителей азелинской культуры и потеснили их в более северные местности. Импульсом этой миграции Черняховского населения, безусловно, было нашествие гуннов, а результатом стало становление в Среднем Поволжье именьковской культуры (рис. 52). Её начало определяется концом IV–V в. Основателями ее стали переселенцы с запада при участии лбищенских племён.[392] Выбор конечного региона миграции черняховского населения вполне объясним. В Среднем Поволжье до этого проживали близкие в этническом отношении племена, но земель с плодородными почвами здесь было достаточно для того, чтобы принять новые группы земледельческого населения.

Рис. 52. Ареал именьковской культуры

а — распространение именьковской культуры;

б — регион древностей славкинского и лбищенского типов;

в — южная граница территории азелинской культуры;

г — ареал Городецкой культуры;

д — кушнаренковской культуры;

е — бахмутинской культуры;

ж — памятники кочевников;

з — северная граница степи.

К настоящему времени выявлено свыше 600 поселений и могильников именьковской культуры. Основная масса населения проживала на открытых поселениях, площадь которых колеблется от 5 тыс. до 50 тыс. и более кв. м. Преобладали крупные поселения. Устраивались они на краях надлуговых террас, иногда на мысах между оврагами.

Известны и укрепленные селения, располагавшиеся на высоких мысах или излучинах рек. С напольной стороны они укреплялись валами, в конструкции которых выявляются слои обожженной глины и бревна, и рвами.

Жилища именьковского населения двух типов — квадратные в плане полуземлянки с наземными конструкциями в виде срубов и слабо углубленные в грунт каркасно-столбовые строения. Перекрытия были двухскатными и четырехскатными, в последних имелись центральные столбы. Иногда в домах устраивались хозяйственные ямы, но основная масса ям (преимущественно цилиндрической или колоколовидной формы, для хранения зерна) и погребов размещалась обычно рядом с жилищем, составляя вместе с ним единый хозяйственный комплекс. Отапливались жилища очагами, глиняными печами и печами-каменками.

При раскопках Старо-Майнского городища среди жилых строений описанных типов была открыта постройка размером 22,9 х 4,6 м, разделенная перегородками на три помещения. Она принадлежит к типу «больших домов», описанных выше при характеристике черняховской культуры.[393]

Именьковские могильники — бескурганные, располагавшиеся в непосредственной близости от поселений и насчитывающие по нескольку десятков захоронений.[394] Могилы не имеют каких-либо внешних признаков, но исследователи полагают, что в период их функционирования таковые были, поскольку нарушений ранних погребений поздними не отмечено.

Погребальный обряд единообразен: умерших сжигали на стороне и собранные с костров кальцинированные косточки помещали на дне овальных или подчетырехугольных ям с чашевидным или плоским дном. Только в Коминтерновском могильнике на левом берегу Камы зафиксирован биритуализм. Появление трупоположений обусловлено проникновением в ареал именьковской культуры носителей турбаслинской культуры. В могилах среди остатков сожжений иногда попадаются отдельные вещи: оплавленные бусы, поясные пряжки, железные ножи, шилья и глиняные пряслица, все со следами пребывания в огне. Многие захоронения были безынвентарными. В могильные ямы обычно ставились глиняные сосуды. Наличие в заполнениях могильных ям битой посуды, следы огня на предметах погребального инвентаря и умышленная их порча сближают именьковскую погребальную обрядность с пшеворским ритуалом.

Глиняная посуда именьковской культуры изготавливалась в основном ручным способом. Преобладают горшковидные сосуды, среди которых наиболее характерными были горшки с округло-биконическим туловом и цилиндрическим или раструбообразным горлом (рис. 53). Нередки также миски усеченно-конических форм и глиняные диски диаметром от 16 до 36 см с бортиками или без них. Именьковская посуда в основном не орнаментирована. Лишь изредка встречаются горшки, миски и диски с узорами в виде насечек, пальцевых защипов или ямочных вдавлений. По характеру обработки поверхности керамика членится на две группы: 1) с неровной бугристой поверхностью, иногда со следами небрежного сглаживания, подмазки или зачистки; 2) с аккуратно обработанной поверхностью, иногда лощением.

Рис. 53. Керамика именьковской культуры

1–8 из поселения и могильника Рождествено;

9, 10 — из городища Именьково.

Среди орудий, связанных с земледелием, имеются железные наральники, серпы, косы-горбуши, мотыжки, каменные жернова. О широком использовании лошади говорят находки железных удил и костяных подпружных пряжек. Орудия рыболовства представлены железными крючками, каменными и глиняными грузилами. Довольно много встречено орудий ремесленного труда — железные долота, молотки, шарнирные клещи, зубила, струги, напильники и бронзовые пинцеты, а также универсальные орудия — железные ножи и узколезвийные проушные топоры. Многие из них своим происхождением несомненно связаны с провинциальноримскими культурами.

На селищах Рождественском-IV и Кармалы, а также на Маклашевском-П городище исследованы сыродутные горны. Металлографические анализы именьковских железных изделий свидетельствуют о том, что местные кузнецы обладали высокими техническими навыками в области получения стали путем цементации железных заготовок и термической обработки их, а также квалифицированно выполняли ковку и сварку. В период, предшествующий именьковской культуре в Среднем Поволжье, как и в культурах этого региона, синхронных именьковской, ничего подобного не было известно. Именьковские кузнецы работали не только на свою общину, но и на более широкую округу. На Щербетском-I селище был найден клад из более десятка новых железных топоров, очевидно, предназначенных для широкого распространения.