Глава 8. Новые объединения» Хан Кончак

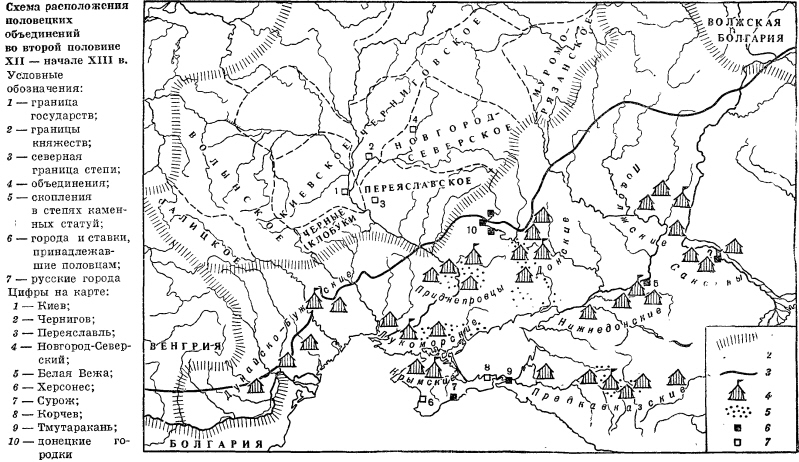

История половцев во второй половине XII в. характеризуется, во-первых, дальнейшим ростом самых разностей ронних связей с южными русскими княжествами, во-вторых, заметными изменениями, происшедшими в их внуг* ренней политике, а именно — образованием в степях нескольких крепких объединений орд, и, в-третьих, отделением восточных половцев (шары-кипчаков) от западных команов, связавших свои политические интересы с западными государствами (Венгрией, Болгарией).

Рассмотрим последовательно судьбы всех оформившихся еще в предшествующий период образований. Мы видели, что установить местопребывание степных группировок, как правило, бывает очень трудно. Одним из способов, которым мы воспользовались, было фиксирование тех конечных пунктов на русской границе, на которые обрушивались половецкие удары, а также имен русских князей, с которыми так или иначе сталкивались кочевники. Например, если нападения совершались на Черниговское княжество, естественно было предполагать, что направлены они были от ближайших к его границам донских половцев. Если же от половцев страдали Переяс-лавль, Посулье, города Поросья или Киев, а защищали их киевские, переяславские или поросские князья с черными клобуками, то можно говорить с большей или меньшей уверенностью, что там действовали орды приднепровских или даже буго-днестровских половцев.

В записи 1172 г. летописец говорит о делении половцев, во всяком случае, на две крупные группировки. Он сообщает, что в первый год княжения в Киеве Глеба «приде множьство половецк, разделившихся надвое, одни поидоша к Переяславлю и сташа у Песочна, а друзия поидоша ло оной стороне Днепра Кыеву и сташа у Кор-суня (Днепровского.— С. II.)» (ПСРЛ, II, с. 555). Половцы пришли просить мира, и Глеб поспешил им навстречу. Но сначала он направился к половцам, ставшим под Пе-реяславлем, поскольку переяславскому князю Владимиру Глебовичу было всего 12 лет и он, конечно, нуждался в помощи во время переговоров. Однако он не забыл послать половцам, стоявшим у Корсуня, весть: «...умиряся с тыми половци и приду к вам на мир». Однако «корсун-ские» половцы, узнав, что Глеб поехал в Переяславль, отказались от похвального намерения заключить мир я ринулись к Киеву за полоном: «...взяша села без учета, с людми и с мужи и с женами, и коне и скоти и овьце погнаша в половьце». Однако увести в степь этот богатый полон они но успели, так как были настигнуты братом Глеба — Михалко с сотней переяславцев и 1500 берендеями и «усретоша половце идуще с полоном и бив-шася и одолети их, самих избиша, а полон свой отъима-ша». Интересно сообщение об этой битве потому, что летописец, подводя итоги, писал далее: «...бысть сеча зла... Якоже преже в луце моря бьяхуся с ними крепко» (ПСРЛ, II, с. 556—559). Почему неожиданно вспоминает он Лукоморье? Видимо, потому, что в 1172 г. под Киевом действовали те же лукоморские половцы. Как и в 1103 г., они были побеждены, частично перебиты, частью взяты в плен. Только «князь их Тоглий утече».

Хан Тоглий (в других записях — Товлый, Тоглый, Итоглый, Итогды) неоднократно упоминается в летописи после этого года. В 1183 г. Святослав Всеволодич и Рюрик Ростиславич — великие князья киевские — организовали поход на половцев. Поскольку дело было летом, половцы, не связанные стационарными зимними становищами, уклонились от битвы, и тогда князья отправились обратно. По дороге они остановились «на месте, нарицаемым Ерель»,— очевидно, в устье реки Орели. Вот здесь-то половцы и решили напасть на русские полки и в результате потерпели страшное поражение. Инициатором этого неподготовленного сражения был хан Кобяк Карлыевич. Разгром половцев был полный. В плен были взяты, помимо самого Кобяка, два его сына, Изай Билюкович, Тов-лий с сыном и братом Бокмишем, Осолук, Барак, Тарх, Данила, Съдвак Кулобичский, Коряз Калотаиович были убиты Тарсук «и инех без числа» (ПСРЛ, II, с. 632). Судьба пленников была обычной: большинство их откупилось, поскольку они упоминались в летописи и в более поздних записях. Однако самый энергичный и не раз грабивший Русь хан Кобяк был казнен русскими князьями, о чем мы узнаем из строк «Слова о полку Игореве»:

А поганого Кобяка из луку моря

От железных великих плъков половецких

Яко вихрь выторже:

И падеся Кобяк в граде Киеве,

В гриднице Святославли.

(Слово..., с. 18)

После смерти Кобяка, пожалуй, самым видным ханом Лукоморья стал Тоглий. В 1190 г. он приютил сбежавшего от Святослава торческого князя Кунтувдея и вместе с ним начал «часто воевати по Реи» (ПСРЛ, II, с. 669). Против обыкновения он организовал поход зимой 1190 г., когда русские меньше всего ждали врагов. Вместе с ним возглавляли набег ханы Акуш и Кунтувдей. Активность Тоглия, постоянная опасность, грозившая Руси, вызвали необходимость собрать воинов в ответный поход. Инициаторами стали «лепшие мужи» из черных клобуков, которые явились к Ростиславу Рюриковичу, княжившему в Торческе, и заявили: «...се половце сее зимы вогоютъ игл часто» (ПСРЛ, II, с. 670) — и далее приглашали его возглавить ответный набег. Ростислав сговорился с другим молодым князем — Ростиславом Владимировичем, собрал черных клобуков и стремительно ринулся до «Протолчии» и там в «лузе в Днепреском... заяша стад множество и вежа, которе бяхуть осталися в лузе» (ПСРЛ, II, с. 671). Сообщение это интересно также и тем, что в «Протолчии» (или луке Днепра) находились зимовища половцев. Место это очень точно определяется еще в ранней записи 1103 г., когда русские войска, по словам летописца, «при-идоше ниже порог и сташа в Протолчех и в Хортичим острове» (ПСРЛ, II, с. 253), т.е., очевидно, «Протолчие» находилось на правом берегу Днепра, немного выше Хор-тицы, у брода через Днепр (Кудряшов, с. 131).

Возвращаясь к походу 1190 г., следует отметить, что половцы, узнав, что их стада, жены и дети угоняются в плен, кинулись в погоню и на третий день пути у речки Ивли (Ингульца) догнали русских, отягощенных стадами и захваченным добром. Летописец писал, что в полку половецком было «три князя, Колдечи, Кобан, Урусовича оба, и Бегбарс, Акочаевичь четыре же, Ярополк Томза-кович со стороны приеха своим полком» (ПСРЛ, II, с. 671). Три безымянных князя — это, видимо, те же Тоглий, Акуш и Кунтувдей, что же касается Ярополка, то, вероятно, не напрасно летописец подчеркнул его от-деленность от остальных знатных воинов (беков). Он принадлежал другому (соседнему), формирующемуся в те же годы в Приднепровье объединению. Бой с половцами приняли на себя русские стрельцы (легкая конница) и черные клобуки; половцы же, увидев сзади стяги Ростиславов, начали отступать. Многие погибли и были взяты в плен, в том числе и «князь Кобан», отпущенный тут же по совету Ростислава за откуп.

Еще раз князья Тоглий и Акуш названы именно луко-морскими ханами в записи 1193 г. о мире, который захотели заключить с половцами Святослав и Рюрик (киев-

ские князья). Святослав поручил Рюрику пригласить лукоморских половцев «Акута и Итогл.ыя». Оба они пришли в Капев., где их ждали оба русских князя. Святослав же взял па себя договор с другой., близкой к русским границам половецкой группировкой — Бурчеви-чами, возглавляемыми тогда ханами Осолуком и Изаем. Однако Бурчевичи приехали «по оной», т. е. левой стороне Днепра и стали напротив Напева, отказываясь ехать в него, так как у них были пленные из черных клобуков, которые их могли заставать силой вернуть во время переговоров. Бурчевичи начали приглашать князей к себе в стан, поскольку, говорили они, зто же вам, а не нам нужен мир. Русские князья гордо ответили им, что ни их деды, ни отцы их не ездили в степь просить мира. Тогда Бурчевичи уклонились от переговоров и ушли в степь, а Святослав отказался мириться с одними луко-морцами. «...Не могу с половиною их миритися»,— сказал он и гневный уехал из Канева в Киев (ПСРЛ, II, с. 676).