Мы знаем, что русские летописцы, более других европейских хронистов знакомые с половцами, уже в конце

XI в. четко выделили среди них «князей». К именам некоторых из них они прибавляли степной эквивалент этого русского титула — «кан» — хан: Тугоргсаи, Шаругсам. Ханами были, очевидно, главы орд, однако следует ном-нить, что одновременно каждый хан был и главой куреня, поскольку этого требовала сама структура половецкого общества и его экономика: хан кочевал в рамках принятого в степях общественно-экономического членения. Следует отметить, что имена многих глав куреней оканчивались прибавлением слов «опа», «оба», «епа», происходящих от корня древнетюркского слова, обозначающего «жилище», «становище» (Урусоба, Алтунопа и др.). Кроме них, в летописях говорится о массе половецких воинов (рядовых участниках набегов), и в записях начала

XII в. в половецких кочевьях зафиксированы летописью еще две социальные категории, стоявшие явно на самых низших ступенях кочевого общества того времени: «челядь» и «колодники». Первые, вероятно, рядовые, бедные, но свободные члены куреней; колодники же были военнопленные (домашние рабы), услугами которых пользовалпсь кочевники евразийских степей до XIX в. включительно.

Организация набегов на Русь и более далеких походов на Византию и Болгарию требовала постоянных военных союзов ханов отдельных орд между собой. Таким образом, именно стремление к умножению своего воинского потенциала привело к образованию союзов орд — первых крупных степных объединений. Они фактически не имели никаких государственных учреждений. Тем не менее хан, выбранный главой такого объединения на съезде аристократии, обладал, видимо, очень большой властью. В основном эта власть заключалась в абсолютизации его права вести внешнюю политику союза: заключать мир, но главное, конечно, организовывать грабительские походы. Чем жестче вел свою линию хан, чем талантливее он был как политический деятель я полководец, тем сильнее была его власть над входившими в орды куренями и аилами. По данным русской летописи мы можем с достаточной долей вероятности говорить о том, что, во-первых, таких глав русские называли «великими князьями», а половцы — каанами, т. е. ханами ханов, а во-вторых, деятельность «великих князей» половецких стала особенно ощутима для Руси начиная с 90-х годов XI в.

О каких половецких ханах XI в. особенно часто и с особым чувством антипатии говорится в русских летописях? О Боняке и Тугоркане. Недаром оба они прочно вошли- в русский фольклор как заклятые враги русских. Бопяк фигурирует в западноукраинских сказаниях и песнях под именем Бунякп Шелудивого, отрубленная голова которого катается по земле и уничтожает все живое на своем пути (Кузмичевский, 1887), а Тугоркан не раз упоминается в русских былинах, именуясь там Тугарином или Тугарином Змеевичем (Рыбаков, 1963, с. 85).

Наиболее ранние известия об этих ханах мы находим не в русской летописи, а в сочинении византийской царевны Анны Комниной, писавшей о жизни и делах своего отца — императора Алексея Комнина (Анна Комнииа, с. 233—240). Она называет их Маниак и Тогортак. Академик В. Г. Васильевский считал, что отождествление этих имен с Боняком и Тугорканом не вызывает сомнений (Васильевский, 1908).

В самом начале 90-х годов Византийская империя зашаталась под ударами печенежских орд, отступивших еще ранее на Балканы под напором половцев. Допущенные Византией сначала только на земли северного пограничья, печенеги, видимо не поместившиеся на отведенных для них землях, двинулись на основную территорию империи, разоряя и грабя открытые поселения и слабо укрепленные городки. Алексей Комниы обратился за помощью ко всему «христианскому миру», поскольку византийские войска даже под личным его руководством не могли справиться с печенегами. Помогли Алексею не христианнейшие государи, а только половцы, пришедшие в Византию под предводительством Боняка и Тугоркана, Император принял половецких военачальников с царской роскошью. Он осыпал их подарками, пытаясь всеми силами уверить их в своей благодарности и закрепить союзнические отношения. Характерно, что обе стороны, т. е. византийцы и половцы, не верили друг другу. Алексея при первом взгляде на половецкий лагерь охватили «отчаяние и страх», поскольку он легко предположил, что половцы соединятся с печенегами и уничтожат сравнительно небольшое войско императора. Половцы же были хорошо осведомлены о коварстве византийских правителей и поэтому некоторое время боялись вступать с ними в тесные контакты. Хан Боняк, например, сначала вообще отказался от всех приглашений Алексея посетить его в лагере византийского войска, опасаясь предательства и плена. Несмотря на то что Алексей при заключении военного союза «потребовал от куманских вождей клятв и заложников», он в течение нескольких дней не решался даже свести на поле боя печенегов и половцев (куманов), боясь, что во время битвы воины обоих народов, говорившие на одном языке, договорятся между собой и вместе бросятся на византийцев. Только после ультимативного требования половцев, заявивших, что в случае дальнейших промедлений они начнут самостоятельные действия, царь назначил день сражения. Оно закончилось полным разгромом печенегов, а в ночь после боя византийцы перебили 30 тыс. пленных (в основном женщин и детей). Устрашенные дикой жестокостью этой ночи, половцы, забрав добычу, бросили своих союзников и поспешно отступили к Дунаю. Там, на берегах Дуная, они были разбиты венгерским войском короля Ласло и ушли в ставшие уже родными приднепровские степи.

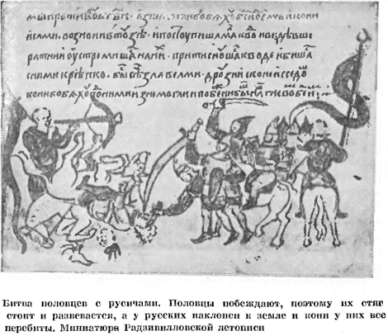

В 1093 г. умер князь Всеволод, постоянно и в целом успешно отражавший от русского пограничья половецкий натиск. Прослышав о смерти враждебно настроенного к ним князя, половцы, совсем было уже собравшиеся в очередной грабительский поход, решили заключить мир,

с Русью. Для этого они направили в Киев к великому князю Святополку Изяславичу послов. Однако князь явно не рассчитал своих сил, он позволил себе разгневаться на резкие речи послов и посадил их «в погреб», т. е. в подземную темницу. Узнав об этом, половцы кинулись в Поросье, осадили главный город этой пограничной области — Торческ и начали грабить окрестности. Только после этого Святополк стал собирать войско, набрал всего 800 человек, и тогда дружина Святополка, видя явное несоответствие сил, посоветовала ему просить помощи у двоюродных братьев. Летописец так говорит об этом: «Реша ему мужи смыслени: „...почто вы распрю имата межи собою? а погапии губят землю Рускуго"» (ПСРЛ, II, с. 209). Дело в том, что князь Владимир Все-володич Мономах, княживший тогда в Чернигове, отговаривал князей и воинов от столкновения с половцами: очевидно, даже соединенных сил трех князей (Святополка, Ростислава и Владимира) было мало для открытого боя с половцами. Однако Святополк с киевлянами настоял на «рати». Полки двинулись к югу по приднепровской дороге, дошли до устья Стугны, миновали Треполь и, наконец, перешли через пограничный вал и там остаповились между валами, ожидая половцев. Последние подошли, пустили сначала перед собой легкую конницу-стрельцов, затем заняли позиции («поставиша стяги своя») напротив русских полков и всей силой обрушились па Святополка. Когда полки Святополка были разбиты, половцы бросились и на двух остальных князей и также буквально смяли их. Русские побежали, при переправе через Стугну (дело было весной) в наводнившейся речке Ростислав утонул. Так кончился первый этап этой длительной и губительной для Руси войны. После разгрома русских войск половцы вновь вернулись в Поросье к Торческу и «створи бо ся плачь велик у земле нашей и опустеша села наша и городе наши и быхом бегающе пред враги нашими»,— горестно записал летописец. Свя-тополк был снова разбит, Торческ был взят, сожжен, а жители уведены в плен — в вежи. Святоиолк был поставлен перед необходимостью во что бы то ни стало заключить мир с половцами. И вот — в 1094 г. он не без труда добился мира и «поя жену, дщерь Тугорканю, князя половецкого» (ПСРЛ, II, с. 216). Так впервые на страницах летописи был упомянут Тугоркан — ближайший соратник Боняка. Вполне возможно, что оба хапа объединили под своей властью несколько западных орд. Недаром Анна Комнина постоянно именует их куманамя и, что особенно интересно, указывает, что язык их тот же, что и у печенегов. Несомненно, что тюркские языки, как и славянские, похожи один на другой, но они все же разные у разных народов и этносов. В данном случае следует учитывать, что печенежский и половецкий языки относились даже к различным языковым группам. Тот факт, что Анна Комнина подчеркивает единство, а не схожесть языка, весьма существен: у куманов мог быть общепринят печенежский язык, поскольку, как говорилось, в западные орды влилось много печенего-гузского населения.