Человек оптимальный

Автор: Владимир Гуриев

Некоторые темы, популярные каких-то сорок лет назад, сегодня кажутся настолько маргинальными, что всерьез почти не обсуждаются. Тогда же – если судить по тону статей в популярных журналах – они казались актуальными и даже злободневными.

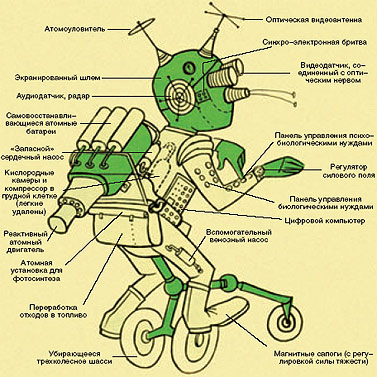

Как, например, тема «улучшения» человеческой породы для дальнейшего покорения космического пространства. Потому что единственное слабое место в космическом аппарате, как писали в 1963 году в журнале Popular Science врачи Тони Фридман и Джеральд Линднер, это человек. Им ли не знать. Авторы статьи «Возможно, человек будущего должен быть таким?» вкратце описали проблемы, возникающие при попытках воссоздать приемлемые для пилотов условия для космических полетов, и предложили подойти к проблеме с другой стороны. Раз уж науке не удается воссоздать комфортабельные условия для космических путешественников, почему бы не сделать самих космонавтов менее прихотливыми и, например, менее чувствительными к космической радиации. Ведь есть масса примеров когда люди приспособлялись к очень неприятным условиям, в которых неподготовленный человек погиб бы за несколько минут: тибетские ламы прекрасно переносят холод, индийские йоги способны долгое время обходиться без пищи и воды и даже дают закапывать себя живьем, перуанские индейцы прекрасно себя чувствуют там, где любой другой человек начал бы задыхаться и т. д. Так почему бы и жителям космического века не вырастить себе новых, слегка усовершенствованных людей, которые будут спокойно переносить тяготы космических путешествий. Они должны хорошо переносить недостаток кислорода, не испытывать неприятных ощущений в невесомости и обладать повышенным сопротивлением к космической радиации. Кроме того, идеальные астронавты должны сохранять максимальную работоспособность как можно дольше, а, значит, востребованы будут и энерджайзеры без побочных эффектов. Подобные разработки, отмечают авторы, пригодятся не только космической индустрии, что приведет к «такому же бурному росту биомедицинских исследований, каким был бурный рост в области электроники в пятидесятых» (интересно, что сегодня та же риторика используется при обсуждении перспектив биотехнологий). Так будет создан человек усовершенствованный или, точнее, человек оптимальный, оптимэн.

В качестве подтверждения своих предсказаний авторы приводят в пример успешные опыты по трансплантации органов и «приживание» протезов нового поколения. А затем переходят к самой настоящей фантастике.

«Занимаются этим не мечтатели, далекие от реальности, а консервативные ученые, – пишут авторы. – Очень быстро развиваются два направления исследований. Дольше всего ждать результатов от биомеханического или биоэлектронного подхода, который позволит дополнить или заменить органы механическими или электронными частями. Более основательны те, кому интересен подход биологический, в рамках которого ученые пытаются понять адаптивные механизмы, свойственные другим формам жизни, чтобы потом применить их к человеку. Вместо того, чтобы нацепить человеку транзисторный орган, мы дадим возможность вырастить его.»

Завершается статья аккордом в стиле «дайте мне грант, и я сдвину Землю». После красочного описания оптимэна, авторы вспоминают про своих русских коллег, которые, как нам известно из ранних публикаций, вовсю строят города на Луне. Им-то, конечно, пригодятся столь выносливые строители коммунизма.

Последняя фраза статьи звучит следующим образом: «Если не мы сделаем это, это сделают русские».

P.S. Забавно, но все случилось с точностью до наоборот. Трансплантация искусственных и естественных органов оказалась более реальной, чем выращивание тканей «на месте» (к слову, наука этого делать не умеет до сих пор, но в ближайшее время снова ожидается большой прогресс).

Стабильность – признак мастерства

Автор: Владимир Гуриев

Кроме удачных предсказаний (к которым имеет смысл отнести не только точные попадания, но и описание новых технологических процессов в терминах старых технологий) и предсказаний неудачных, есть еще одна, особенная категория прогнозов. Это те предсказания, исполнение которых отложилось еще на несколько десятков лет. То есть то, что нам обещают до сих пор. Обещают, обещают и обещают.

Управление погодой

«Во время написания этого материала, – писал в статье „Мы можем контролировать погоду“ (We CAN control the weather!, Mechanix Illustrated, 1948, #1) журналист с говорящим именем Уильям Уинтер (William Winter), – еще невозможно точно сказать, насколько велик будет такой компьютер или на что он будет похож. Он будет состоять из нескольких тысяч ламп (в одном знаменитом компьютере их более 20 тысяч). Сорок из них будут селектроновыми лампами, каждая из которых может „запоминать“ до 4096 разных сигналов или информационных битов. Общая емкость этих сорока ламп составляет 163840 сигналов. Но еще более фантастично то, что любой из этих сигналов может быть считан за несколько миллионных долей секунды».

На такой машине предполагалось просчитывать последствия от вмешательства человека в дела погодные. Сегодня для просчета климатических моделей используются суперкомпьютеры, и приведенные выше спецификации вызывают, скорее, улыбку, но работы Зворыкина и фон Неймана (которым и посвящена эта статья) вовсе не были отброшены или забыты. Уже весной 1950 года группа фон Неймана выполнила два 12-часовых и четыре 24-часовых ретроспективных прогноза, затратив на ENIAC 800 часов машинного времени (только на сам просчет суточного прогноза требовалось около суток). Точность предсказаний была так себе, но сомнений в том, что путь выбран верно, ни у кого не возникало, хотя до середины 1960-х компьютеры угадывали погоду реже, чем их конкуренты, выдававшие прогнозы «по старинке».

А вот многие смелые предложения Зворыкина по управлению погодой так и остались на бумаге. Возможно, потому что он обогнал с ними не только свое время, но и наше. Например, для того, чтобы сбить с пути ураган, Владимир Зворыкин предлагал разливать на поверхности моря нефть и поджигать ее (справедливости ради, нужно отметить два факта: а) «разводить» тучи самолетами мы все-таки умеем и б) у Зворыкина хватало оппонентов и в конце 1940-х). В начале 21 века выяснилось, что эвакуировать целые города, а потом восстанавливать все, что осталось, видимо, дешевле и проще.

Как бы там ни было, управление погодой до сих пор на повестке дня и входит в обязательный комплект любого уважающего себя прогнозиста. В самом ближайшем будущем ученые с этим разберутся, если верить прогнозам.

Роботы

"Странная, необычайная армия Вещей захватывает Землю! Это не научная фантастика, а голые факты. Авангард этой армии уже здесь и занял прочные позиции. Остальные пока подтягиваются.

Эти причудливые монстры заняты тем, что меняют ваш мир прямо сейчас. В следующие несколько десятилетий, после того как они закрепятся на фермах, фабриках, в лабораториях и домах, ваши привычки, ваша работа, вся ваша жизнь неузнаваемо изменится".

Это – про роботов. Стилистика не совсем наша, но по сути статья Лестера Дэвида (Lester David) из Mechanix Illustrated (12, 1953) с небольшими изменениями вполне могла бы появиться в «Компьютерре», да и в любом технологическом журнале 2006 года. Потому что армия роботов, которые собирались неузнаваемо изменить нашу жизнь, застряла где-то на полпути. Каждый из нас знает, что роботы активно используются в промышленности, но в жизни мы с ними сталкиваемся нечасто. Роботы слегка ушли в подполье и изменяют нашу жизнь, не привлекая к себе особого внимания.