Рекомендуемая литература

Buss D. M., Cantor N. (1989) (Eds.). Personality psychology: Recent trends and emerging directions. New York: Springer — Verlag.

Carson R. C. (1989). Personality. Annual Review of Psychology, 40, 227–248.

Mindess H. (1988). Makers of psychology: The personal factor. New York: Human Sciences Press.

Nye R. (1975). Three views of man: Perspectives from Sigmund Freud, B. F. Skinner, and Carl Rogers. Monterey, CA: Brooks/Cole.

Pervin L. (1990). A brief history of modern personality theory. In L. Pervin (Ed.). Handbook of personality theory and research (pp. 3–18). New York: Guilford.

Smith L. (1985). Problems and progress in the philosophy of science: An essay review. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 21, 208–216.

Stevenson L. (1987). Seven theories of human nature (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Глава 2. Исследование и оценка в психологии личности

В первой главе отмечалось, что основным критерием при определении ценности теории личности является степень, в которой она стимулирует и направляет исследование. В сущности, хорошая теория порождает гипотезы, которые легко проверить посредством эмпирического исследования. В результате эксперимента, нацеленного на проверку гипотезы, становится возможным определить, какие из теоретических утверждений следует принять, а какие отвергнуть. В идеальном случае личностные психологи в поисках фактов или закономерностей должны получать данные, которые могут быть объяснены на более широкой теоретической основе. Теория, не подтвержденная исследованием, — не более, чем праздные размышления. Сходным образом накопление фактов бесполезно до тех пор, пока процесс получения этих данных не будет организован на конструктивной и ясной основе. Эту основу и обеспечивает теория, обобщающая и представляющая эмпирические данные значимым образом.

Исследование, базирующееся на теории (полное или фундаментальное исследование), позволяет устанавливать, существуют ли на самом деле предполагаемые взаимоотношения как между определенными феноменами, так и внутри каждого из них. Когда две теории личности предсказывают не согласующиеся соотношения для определенного класса феноменов, мы обращаемся к исследованию, чтобы выявить закономерности, имеющее место в действительности. Например, психодинамическая теория предсказывает, что наблюдение насилия, показанного в сценическом действии, будет снижать уровень актуального насилия у тех, кто побывал в роли зрителей. Согласно теории, причина заключается в том, что у наблюдателя происходит выход подавленной агрессивной энергии (подобная разрядка известна как «катарсис»). Теория социального научения, наоборот, предсказывает, что, поскольку агрессивное поведение приобретается в результате научения, чем больше мы наблюдаем, как люди прибегают к насилию, тем с большей вероятностью мы сами ведем себя подобным образом. Результаты изучения влияния демонстрации насилия по телевидению и другим каналам вещания позволяют выяснить, какое из этих предсказаний является более обоснованным (детальное описание дебатов по этой проблеме дается в главе 8).

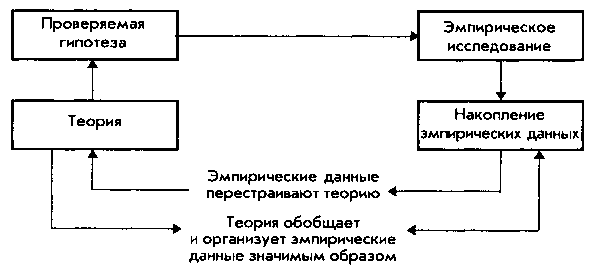

Хотя научные изыскания в области психологии личности редко осуществляются в отрыве от теоретических положений, из этого не следует, что понимание личности никогда не продвигалось вперед благодаря изысканиям, с теорией не связанным, или даже благодаря «случайным» результатам. На самом деле, допускается значительная свобода в отношении связи между теорией и экспериментальным исследованием. Некоторые персонологи проводят исследования, не соотносящиеся с теорией, в надежде получить неожиданные результаты, которые могут вступать в противоречие с теорией. Однако более часто исследователи — персонологи изучают вопросы, логически вытекающие из того или иного теоретического направления. Большинство исследований, описанных в этой книге, проводились на основе имевшейся теории в целях эмпирической проверки ее предсказаний. Проверяемые предсказания, называемые гипотезами, позволяют оценивать истинность и полезность утверждений, содержащихся в данной теории. Теория личности обладает реальной ценностью, если она выдвигает определенные гипотезы, которые могут подтвердиться или не подтвердиться в результате эмпирического исследования. Как показано на рис. 2–1, полезная теория порождает проверяемые гипотезы, которые, в свою очередь, преобразуют и расширяют саму теорию.

Рис. 2–1. Теория выдвигает проверяемую гипотезу, затем проводится эмпирическое исследование и сбор эмпирических данных. В свою очередь, эмпирические данные подтверждают, опровергают или перестраивают теорию. Теория также обобщает и организует эмпирические данные таким образом, чтобы дать более последовательное объяснение феноменов, с которыми она имеет дело.

Магистральное направление нашего движения в сторону более полного понимания человеческой личности определяется связью между теорией и исследованием. Эксперимент выполняет роль индикатора для проверки теории. Если результаты проверочного исследования не согласуются с постулатами теории, у нас будет гораздо меньше оснований принять эту теорию. Наиболее вероятно, что нам придется в этом случае создавать новую теорию или пересматривать существующую, чтобы добиться объяснения не согласующихся между собой данных. С другой стороны, если результаты эмпирического исследования совпадают с положениями теории, мы скорее всего будем ей доверять. Следует, однако, заметить, что теории никогда не проверяются целиком. Путем исследования проверяются скорее отдельные гипотезы, вытекающие из утверждений теории. Соответственно, теории личности всегда находятся на разных стадиях эмпирической поддержки — от полного принятия до признания неудачной. Чем чаще результаты эксперимента подтверждают высказанные гипотезы, тем большее доверие вызывает теория как «корректная» в объяснении определенных аспектов поведения человека. Подтверждающие теорию результаты повышают вероятность того, что она точна в своем объяснении сути явлений. Если же исследования, проводимые в попытках подтвердить предсказания, вытекающие из теории, постоянно терпят неудачу, мы скорее всего подвергнем сомнению и признаем некорректными и гипотезы, и саму теорию, из которой они были выведены. Не подтверждающие теорию результаты уменьшают вероятность того, что теория является экспериментально корректной в объяснении феноменов, входящих в сферу ее рассмотрения.

Значение исследования личности: общие положения

В этой главе мы проанализируем научный подход к изучению личности и затем остановимся подробнее на стратегиях исследования, наиболее часто используемых персонологами. Мы увидим, что эти исследования позволяют нам изучать связи между феноменами и устанавливать значимые закономерности в отношении личности. Исследование личности, будь то наблюдение или проведение эксперимента, представляет собой средство сбора информации или фактов, которые могут пролить свет на сложные вопросы, касающиеся поведения. В конце концов большинство персонологов надеются, что полученные ими данные будут иметь некоторое значение для установления валидности и полезности их теорий. Отношения между исследованием и теорией выглядят как процесс непрерывного взаимодействия — по крайней мере, так должно быть. Теория выступает в роли катализатора и одновременно руководства для размышлений, предшествующих эмпирическому исследованию. Она помогает свести тщательно отобранные результаты исследований в общую согласованную систему, каждый элемент которой составляет неотъемлемую ее часть. Но прежде всего должно быть нечто, что надо сводить воедино — это нечто и обеспечивает исследование.

Краеугольный камень научного метода — обязательность эмпирической проверки идей. Это означает, что мы в результате тщательного наблюдения или экспериментов устанавливаем точные факты или соотношения между переменными. Сами процедуры, используемые для изучения переменных, должны проводиться систематически и быть надежными, чтобы другие исследователи могли их проверить. Этот аспект научной самокоррекции является главной силой исследовательской практики, поскольку позволяет постепенно избавляться от ошибочных сведений, а следовательно, повышать надежность и точность эмпирически полученной информации. Это не значит, что эмпирические, или научные методы имеют исключительное право на установление истины. Есть много различных методов исследования, которые могут быть использованы при изучении вопросов крайней важности, и они иногда дают противоречивые результаты. Также не существует единственного метода, который идеально подходил бы для всех целей и ситуаций. В этом отношении эмпиризм, пожалуй, наиболее уравновешен: благодаря тщательному и кропотливому сбору и анализу данных он лучше оснащен для успешного решения изучаемых вопросов, чем дискуссии, умозрительные рассуждения или старый добрый здравый смысл.