Насколько эффективна жетонная система вознаграждения в устранении неадаптивного поведения и приобретении здорового, ответственного поведения у людей? Исследование, которое провели Этхоу и Краснер (Atthowe, Krasner, 1968), дает весьма обнадеживающий ответ. Эти два клинициста сделали первую попытку учредить программу жетонного подкрепления в психиатрическом отделении Госпиталя для ветеранов. Ее целью было «изменить аберрантное поведение хронически больных, особенно поведение, считающееся апатичным, слишком зависимым, причиняющим ущерб или раздражающим других» (Atthowe, Krasner, 1968, p. 37). Были обследованы 60 человек, средний возраст — 57 лет, которые в среднем провели в госпиталях 22 года. Большинство из них ранее были диагностированы как хронически больные шизофренией, у остальных был поврежден головной мозг.

Исследование продолжалось в течение 20 месяцев и состояло из трех этапов. Первые шесть месяцев были основным, или оперантным периодом, в течение которого исследователи каждый день регистрировали частоту появления поведения, подлежащего последовательному подавлению. За этим следовал трехмесячный период формирования, когда пациентов информировали о видах деятельности, которой им следовало заниматься, чтобы получить жетон и «реализовать» его в столовой госпиталя. Наконец, в течение экспериментального периода, продолжавшегося 11 месяцев, пациенты получали жетоны за то, что вели себя желаемым образом — обслуживали себя, посещали занятия, общались с другими или проявляли ответственность. Каждый получал жетон сразу после завершения желаемой деятельности, социальное одобрение со стороны персонала выражалось словами «прекрасная работа» или улыбкой.

Анализ результатов показал, что пациенты стали чаще вести себя «нужным» образом, у них повысились инициатива, активность, ответственность и улучшились навыки социального общения. На рис. 7–3, например, показано, как увеличивалось или уменьшалось участие в групповой деятельности в зависимости от уровня жетонного подкрепления. В течение оперантного периода средний недельный коэффициент участия был равен 5,8 ч на каждого пациента. С введением жетонной системы вознаграждения этот коэффициент возрос до 8,4 ч за первый месяц и в среднем составил 8,5 ч в течение всего экспериментального периода. Кроме того, коэффициент возрос до 9,2 ч в те три месяца в пределах экспериментального периода, когда подкрепляющая ценность жетонов возросла от одного до двух жетонов за час участия.

Рис. 7–3. Участие в групповой деятельности в зависимости от количества жетонов, получаемых за активность. (Адаптировано из Atthowe, Krasner, 1968, p. 39)

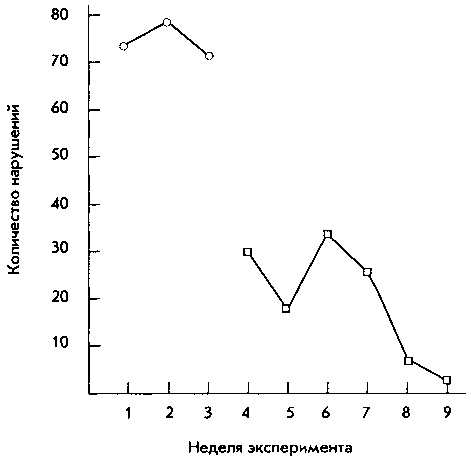

Другие данные, о которых сообщили Этхоу и Краснер, касаются числа нарушений, совершенных пациентами. Обычно многие пациенты в госпитале отказываются утром вставать, умываться или покидать спальню в установленное время, таким образом создавая необходимость в помощи дополнительного персонала. Непосредственно до того, как была введена жетонная система вознаграждения, регистрировалось по одному нарушению в неделю по каждому из этих трех пунктов. В результате в среднем было 75 нарушений (или чуть больше одного на пациента) в неделю. Во время эксперимента жетон выдавали ежедневно, в том случае если не было зарегистрировано нарушения по любому из этих пунктов. Как показано на рис. 7–4, число нарушений снизилось после введения жетонной системы. Исследователи никак не прокомментировали неожиданный рост нарушений (до 39) в течение четвертой недели экспериментальной программы. В течение последних шести месяцев экспериментального периода частота нарушений в среднем составляла девять за неделю (не указано на рис. 7–4).

Рис. 7–4. Число нарушений при выполнении обычных утренних процедур. (Адаптировано из Atthowe, Krasner, 1968, p. 41).

Несмотря на впечатляющие результаты, полученные в этом клиническом исследовании, все же не ясно, изменялось ли поведение именно от специфических подкреплений. Например, существует возможность того, что пациенты, участвующие в эксперименте с жетонной системой вознаграждений, просто реагируют на энтузиазм, внимание и ожидания персонала госпиталя. Сторонники бихевиоральной терапии настаивают на том, что такое объяснение не обоснованно и что изменения в поведении пациента являются прямым результатом применения вероятностного метода. Эйлон и Эзрин (Ayllon, Azrin, 1965) безусловно поддерживают эту точку зрения. Они обнаружили, что проявления желаемого поведения прямо зависят от наличия или отсутствия жетонного подкрепления. Основываясь на шести специфических экспериментах с жетонной системой вознаграждений, они пришли к заключению, что желаемое поведение сохранялось «на высоком уровне, пока применялась подкрепляющая методика» (Ayllon, Azrin, 1965, p. 381).

Таким образом, вероятно, можно заключить, что жетонная система вознаграждений может быть использована для закрепления нормального адаптивного поведения у пациентов. Исследования также показали, что при жетонной системе вознаграждений может сократиться срок пребывания пациентов в больнице и уменьшиться коэффициент повторной госпитализации (Curran et al., 1982; Paul, Lentz, 1977). Далее следует отметить, что жетонная система вознаграждений интенсивно использовалась в различных ситуациях в классе с «нормальными» детьми, делинквентными подростками, людьми, склонными злоупотреблять наркотиками, и умственно отсталыми (Kazdin, Bootzin, 1972; O'Leary, Drabman, 1971). Наконец, жетонную систему вознаграждений можно использовать, чтобы устранить страх, гиперактивность, агрессивное поведение у детей и уменьшить супружеские разногласия (Kazdin, 1977; Stuart, 1969).

Применение: лечение, основанное на оперантном научении

Сфера возможного применения концепции скиннеровского оперантного научения очень велика. Основные области применения:

— психофармакология или изучение влияния лекарственных препаратов на поведение;

— образовательные технологии, включающие приборы программного обучения и системы управления в классе;

— психолингвистика и формирование вербального поведения;

— промышленный менеджмент, включая удовлетворение работой и отношениями на производстве у служащих;

— терапевтическое лечение психологических проблем (например, алкоголизм, наркомания, умственная отсталость, детский аутизм, фобии, расстройства питания).

В этом разделе мы ограничимся описанием двух методов лечения, которые непосредственно основываются на оперантных принципах: обучение навыкам общения и биологическая обратная связь.

Обучение навыкам общения

Многие люди с аномальным поведением либо не имеют навыков, необходимых для совладания с проблемами повседневной жизни, либо приобрели неправильные навыки и ошибочные паттерны поведения, которые сохраняются с помощью какого — то подкрепления. Бихевиоральные терапевты делают, например, вывод, что некоторые люди не знают, как быть дружелюбными, как вести разговор, как выразить соответствующим образом гнев, как отклонить неразумные просьбы и т. д. Данное социальное несоответствие может привести не только к социальной изоляции, но и к депрессии, тревоге, тенденции получать внимание при помощи губительных или разрушительных действий и к неудаче в попытке обучиться более совершенным навыкам общения (Craighead et al., 1981; Mattson, Ollendick, 1988). Существование подобных проблем свидетельствует о том, что, вероятно, навыки общения влияют на широкий спектр паттернов психологических реакций. Действительно, люди, имеющие эти проблемы, могут стать непроизводительными членами общества и, в качестве таковых, подрывать его ресурсы. Цена психических и физических страданий, а также чрезмерные финансовые и социальные издержки могут быть для таких людей весьма значительными.

Обучение навыкам общения ставит задачу улучшить межличностные навыки взаимодействия в разнообразных ситуациях реального мира. Особые навыки, которым можно научить, весьма разнятся в зависимости от вида проблем, переживаемых индивидом. Например, предположим, что женщина отвечает на неразумные требования своего босса покорным согласием, которому она научилась в детстве. Терапевт не только постарался бы выявить эти саморазрушительные реакции, но также научил бы ее решительно не уступать таким требованиям. Или, например, чрезвычайно застенчивого студента колледжа, страдающего из — за недостатка значимой для него дружбы, научили бы навыкам общения, необходимым для налаживания возможных дружеских и интимных отношений.