Врачи, понимая, сколь губительно даже самое ничтожное промедление, послали в Медон оповестить герцога Орлеанского, который тотчас же в первой подвернувшейся под руку карете примчался в Версаль. Он принялся увещевать кардинала согласиться на операцию, потом справился у врачей, есть ли надежда, если ее сделают. Хирурги и врачи ответили, что они ничего не могут обещать, кроме того, что кардинал не проживет и двух часов, если немедленно не сделать операцию. Герцог Орлеанский вернулся к ложу больного и упрашивал его с такой заботой и так настоятельно, что тот согласился. Операция состоялась в пять часов, продолжалась минут пять, и производил ее первый лейб-хирург Перонье, сменивший на этой должности Марешаля, который присутствовал при ней вместе с Шираком и несколькими другими знаменитейшими врачами и хирургами. Кардинал страшно кричал и бушевал. Сразу же после операции герцог Орлеанский вернулся в комнату, и врачи не стали скрывать от него, что, судя по опухоли и тому, что из нее вышло, больному осталось жить недолго. Действительно, он умер ровно сутки спустя, во вторник 10 августа, в пять вечера, злобствуя на хирургов и на Ширака, которого, не переставая, бранил непотребными словами.

Его, однако, соборовали; приняв причастие, он ни с кем более не говорил, даже ни с одним священником, и умер в страшном отчаянии и ярости оттого, что расстается с жизнью. Вот так судьба изрядно насмеялась над ним, сперва заставив долго и дорого покупать свою благосклонность всевозможнейшими усилиями, стараниями, планами, происками, тревогами, трудами, душевными терзаниями, потом наконец низвергла на него стремительные потоки величия, могущества, безмерного богатства, дав, однако, наслаждаться ими всего четыре года, каковые я исчисляю со времени получения им поста государственного секретаря, куда входят и те два года, что он был кардиналом, и год-первым министром, чтобы в шестьдесят шесть лет, когда он пребывал на вершине блаженства, громогласно смеясь, все отнять. И все же он умер, будучи абсолютным владыкой своего господина, а не просто первым министром и обладая всей полнотой власти, не зависящей от могущества и власти короля, суперинтендантом почт, кардиналом, архиепископом Камбрейским, ненасытно до самой смерти тянувшим доходы с семи аббатств и предпринимавшим шаги, чтобы взимать оные еще с аббатств Сито, Премонтре и настоятелей других монастырей, и это при том, что он получал, как оказалось, от Англии пенсию в сорок тысяч фунтов стерлингов.

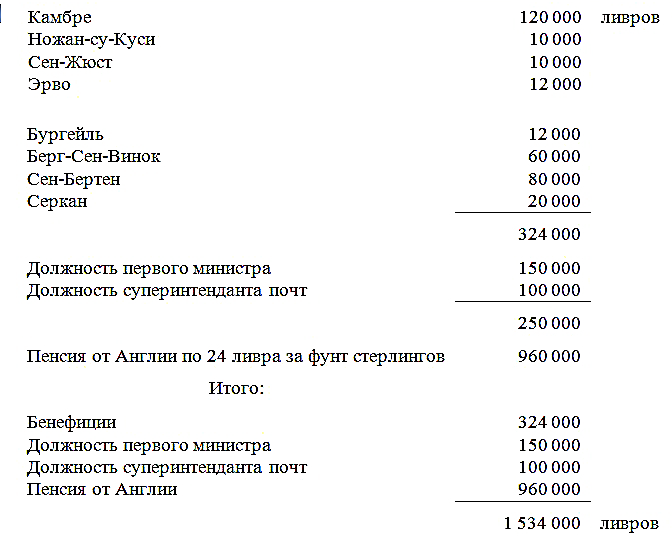

Я поинтересовался разыскать список его доходов и счел, что будет весьма любопытно представить здесь плоды моих розысканий, округлив в сторону уменьшения суммы бенефиций, чтобы избежать любых преувеличений.

Я также снизил его жалованье за должность первого министра и суперинтенданта почт; полагаю, что он еще получал двадцать тысяч от духовенства как кардинал, но с полной достоверностью утверждать это не могу. Сколько он получил от Лоу и сколько прикарманил, трудно себе представить. Много из этого он заплатил в Риме, чтобы добиться кардинальской шапки, но все равно у него остались огромные суммы. У него было безумное количество прекраснейшей серебряной и позолоченной посуды великолепной работы, богатейшая мебель, редкостные драгоценности, лучшие и несравненные лошади всех пород и роскошнейшие экипажи. Стол у него был изысканный и преотличный, и он с удовольствием отдавал ему должное, хотя по природе и по необходимости соблюдать диету был крайне умерен в еде. Должность воспитателя герцога Орлеанского принесла ему аббатство Ножан-су-Куси, женитьба герцога — аббатство Сен-Жюст, первые поездки в Ганновер и Англию — аббатства Эрво и Бургейль, три же остальных — его всемогущество.

Какое чудовищное состояние! И каким путем собранное! И как быстро он его лишился! Поистине, к нему в точности подходят стихи из псалма: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу».

Vidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani;

Et transivi, et ecce non erat, et non est inventus locus ejus.

В среду вечером, на другой день после смерти, его перевезли из Версаля в Париж, в соборную церковь св. Гонория, где несколько дней спустя и погребли. Каждая академия, членом которой он был, обязана была отслужить по нему панихиду или присутствовать на оной, собрание галликанского духовенства, где он был председателем, также отслужило по нему панихиду, и еще одна как по первому министру состоялась в соборе Нотр-Дам, служил ее кардинал де Ноайль, и присутствовали на ней все высшие придворные. Надгробных речей ни на одной панихиде не произносили; никто не решился рискнуть. Брат кардинала,[194] бывший гораздо старше его и притом порядочный человек, которого тот перевез сюда, став государственным секретарем, остался на пожалованной ему должности секретаря кабинета и смотрителя мостов и дорог, каковую должность добыл ему младший брат после смерти занимавшего ее Беренгена, обер-шталмейстера, и он весьма достойно ее исполнял. Этот Дюбуа, человек крайне скромный, получил огромнейшее наследство. У него был единственный сын,[195] каноник церкви св. Гонория, который не хотел никаких мест и бенефиций и жил святой жизнью. Он не пожелал воспользоваться и малой долей свалившегося на него богатства. Некоторую часть его он потратил на возведение своему дядюшке некоего подобия мавзолея, красивого, но скромного, примыкающего к стене в подземелье церкви св. Гонория, где был погребен кардинал, а все остальное роздал бедным, боясь, что это богатство навлечет на него проклятие.

Существует множество огромных состояний, и немало из них составлено ничтожными людьми, однако среди последних нет ни одного, кто бы в такой же мере, как кардинал Дюбуа, был лишен всяких талантов, помогавших им пробиться и удержаться, если не брать в расчет таланта к самым гнусным и низким интригам. Ум у него был крайне заурядный, знания самые поверхностные, никаких способностей, внешность хорька, но притом педанта, речь неприятная из-за того, что он вечно употреблял неопределенные артикли; то, что он лжив, было прямо-таки написано у него на лбу, а уж безнравствен он был настолько, что это даже нельзя было скрыть; его приступы ярости весьма смахивали на припадки безумия; голова его не способна была вместить более одного дела, да и то предпринимал он и вел их только ради собственной корысти; не было у него ничего святого, он не уважал никакие чтимые людьми связи, вызывающе пренебрегал верностью, данным словом, честью, порядочностью, истиной и почитал своим величайшим достоинством презрение ко всем этим вещам; столь же любострастный, сколь и любовластный, он жаждал заполучить себе все, принимая во внимание лишь себя одного, а всех прочих ни в грош не ставя и полагая крайним безумием думать и действовать по-другому; при всем этом был он умильным, смирным, уступчивым, льстивым, умеющим очаровать, с величайшей легкостью принимал любые обличья и надевал любые личины, часто противоречившие друг другу, лишь бы добиться целей, которые он себе ставил, хотя нередко имел слишком мало способностей, чтобы их достичь; в его порывистой и прерывистой речи, непроизвольно запутанной, не было ни смысла, ни толку, она у всех вызывала неприятное ощущение. Тем не менее, когда ему было нужно, он бывал остроумен, шутлив, умел рассказать забавную историйку, но ему недоставало гладкости речи из-за заикания, ставшего у него привычкой по причине его фальшивости, а также неуверенности, которую он испытывал, когда ему нужно было отвечать и говорить.

Совершенно невероятно, что при таких недостатках единственным человеком, которого удалось ему обольстить, оказался герцог Орлеанский, обладавший большим умом, здравомыслием и способностью очень быстро постигать сущность людей. Дюбуа начал это, когда герцог был еще ребенком, а он — его воспитателем, когда же тот стал молодым человеком, завладел им, поощрял в нем склонность к вольности нравов, к щегольству, разврату, презрение к любым правилам, внушая ему прекрасные принципы ученых вольнодумцев и тем самым развращая его сердце и ум, от каковых принципов герцог Орлеанский так никогда и не смог отрешиться, воспитывая в нем чувства, противные разуму, истине, совести, которые герцог всегда старался в себе подавлять. Самым сокровенным желанием Дюбуа, вкравшегося таким образом в доверие к герцогу Орлеанскому, было любыми способами оставаться при своем господине, с которым он связывал получение всех выгод и преимуществ, хотя в ту пору они были не слишком значительны, но достаточно велики для слуги кюре церкви св. Евстафия, а потом св. Лаврентия. Словом, он никогда не терял из виду герцога Орлеанского, чьи великие таланты и великие же недостатки знал и умел обращать себе на пользу, постоянно играя на них, ибо на слабоволии герцога он основывал свои главнейшие надежды. Именно это и поддерживало его во многих неудачах, которые он претерпел, и самым досадным для него был неуспех при начале Регентс-ва. но мы уже видели, с какой ловкостью он сумел вновь сблизиться с герцогом Орлеанским. То был единственный талант, которым он обладал, наряду с талантом к низменной интриге. Дюбуа прельстил герцога Орлеанского иллюзиями насчет Англии, которые принесли государству столько бед и тягостные последствия которых еще дают себя знать. Он понуждал герцога и сразу же поставил его в этом личном интересе на один уровень с двумя претендентами, заинтересованными в случае смерти короля поддерживать друг друга; герцог Орлеанский позволил втянуть себя в это дело под воздействием болтовни Канийака, глубокомысленных spropositi[196] герцога де Ноайля и дерзких и надменных подстрекательств Стера, притом что он вовсе не желал этой короны; эту невероятную истину я не устану повторять, потому что всегда и вполне знал ее; невероятной же я ее назвал потому, что совершенно очевидно, что если бы ему досталась корона даже без всяких трудностей, то, чтобы получить и сохранить ее, ему пришлось бы затратить столько усилий, испытать столько стеснений и неудобств, что это не шло бы ни в какое сравнение с удовлетворением от обладания ею. Вот причина связи между ним и Дюбуа, ставшей столь прочной и глубокой после того, как тот добился, надо сказать не без труда, чтобы его послали в первый раз в Голландию; после этого его направляли в Ганновер, затем в Лондон, и тут уж он взял все переговоры в свои руки, захватив их, во-первых, благодаря слабоволию своего господина, а во-вторых, привязав его к себе, так что герцог Орлеанский не мог уже использовать никого другого, поскольку никто, кроме Дюбуа, не знал подлинных нитей, на которых основывалась тайная подоплека переговоров, а именно договоренности обоих претендентов о взаимной поддержке в случае смерти короля; для герцога Орлеанского было крайне опасным доверить эту тайну кому-то, кроме Дюбуа, который и стал руководить переговорами, пренебрегая самыми очевидными и явными интересами государства. Тут уж Дюбуа получил полную свободу вести себя в Лондоне по своему усмотрению и уступать англичанам во всем подряд, для чего не требуется большой ловкости. Герцог Орлеанский не всегда соглашался на уступки, которые Дюбуа хотел сделать англичанам, и те упрекали аббата, что его господин куда упрямей его, подразумевая, что он не пользуется у церкви доверием, и давая понять, каковы будут последствия в части того, что он хочет получить от них, ежели он не переубедит герцога Орлеанского и не добьется того, что устраивает их. Вот причина всех этих пылких писем, о которых герцог Орлеанский несколько раз говорил мне и перед которыми не мог устоять, и причина внезапного возвращения Дюбуа из Англии без приказа и безо всякой подготовки, чтобы на сей раз лично сообщить то, чего нельзя было доверить письмам, и стремительный отъезд в Лондон, чуть только он преуспел в целях, которые поставил себе, чтобы порадовать английских министров и показать им на примере этого короткого вояжа, чего можно ждать от его влияния на регента, ежели он будет оставлен у них на острове, то есть как он будет для них необходим и до какой степени в их интересах всячески его ублажать, чтобы иметь возможность рассчитывать на него.