В этой песни, кстати сказать, отражено реальное историческое событие — битва, произошедшая в страстную пятницу 1014 г. при Клонтарве (Ирландия). В этой битве ирландский правитель Бриан ценой собственной смерти одержал победу над викингами — конунгом Сигтрюном и ярлом Сигурдом. В «Саге о Ньяле», в которой сохранилась эта песнь, рассказывается о ряде знамений, предшествовавших этой битве. Так, некий человек по имени Дерруд видел, как двенадцать валькирий подъехали к дому, в котором стоял ткацкий станок, и, войдя в дом, стали ткать там ткань из человеческих кишок и спели эту зловещую песнь. Кончив ткать, они разорвали ткань на части и ускакали в разные стороны.

По всей вероятности, к дисам принадлежит и вельва — пророчица, которую Один вызвал из могилы, чтобы узнать у нее об участи Бальдра; «Прорицанием вельвы» — песнью, в которой излагаются космогония и эсхатология скандинавского мифологического мироздания, — начинается «Старшая Эдда».

* * *

Многообразие персонажей скандинавской мифологической системы лишь на первый взгляд представляется хаотическим, лишенным какой бы то ни было структуры. Центральными персонажами этой мифологии, ее «осью», безусловно выступают боги-асы, вокруг которых выстраиваются все мифологические сюжеты. Как писал Е.М. Мелетинский, «боги противостоят враждебным хтоническим чудовищам и йотунам; возвышаются над природными духами альвами и над карликами (цвергами), над женскими судьбоносными существами (валькириями и норнами), над земными героями. Высший пантеон богов в скандинавской космотеогонии представлен как результат объединения двух групп богов — асов и ванов после войны, точнее, как результат ассимиляции асами ванов — весьма ограниченной категории божеств, связанных с аграрными культами, наделенных магическим и пророческим даром, сакральным миролюбием… Во многих текстах боги и асы — синонимы, так как ваническая аграрная мифология подчинена одинической, то есть небесно-хтонической, воинской и «шаманской» мифологии Одина…»

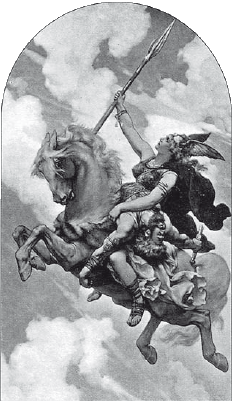

К. Дилитц. Валькирия (ок. 1890 г.).

Как ясень Иггдрасиль соединяет собой все девять миров, так и боги-асы, прежде всего Один, Тор и Локи, выступают связующим звеном различных событий, укладывающихся благодаря «посредничеству» богов в единый, выраженно эсхатологический сюжет.

Глава 3

РЕЧИ ВЫСОКОГО: о важнейших деяниях богов

Боги и культурные герои. — Сотворение мира. — Оживление первых людей. — Многоликий и многоимен- ный Один. — Обретение рун мудрости. — Добывание меда поэзии. — Смерть Бальдра и разговор с вельвой. — Тор-защитник. — Возвращение Мьелльнира. — Единоборство с Гейрредом. — Скачка Хрунгнира. — Испытания у Скрюмира. — Тор и Хюмир. — Странствия Хеймдалля-Рига. — Злокозненный Локи. — Строительство Асгарда. — Похищение Идунн. — Перебранка Локи. — Наказание Локи. — Понятие судьбы в скандинавской традиции.

Во всякой мифологической системе — будь это мифология индийская, японская, мезоамериканская, египетская, классическая, славянская или скандинавская — важнейшим божественным деянием является творение мира. За миротворением же традиционно следует мироустройство — освоение и обустроение сотворенного мироздания.

Не менее традиционно обустройством мира занимаются уже не сами боги, а их «младшие помощники» — культурные герои, которые добывают или впервые создают для людей разнообразные предметы обихода, устанавливают правила социальной организации, обучают ремеслам и т. д. Свою добычу культурный герой, как правило, либо находит, либо похищает. Иногда он также сражается со стихийными силами, которые олицетворяют первоначальный хаос, и способствует тем самым торжеству космоса, т. е. установленного миропорядка. Типичные примеры культурных героев — греческий Прометей, принесший людям огонь, греческий же Геракл, усмиривший хтонических чудовищ (знаменитые двенадцать подвигов Геракла), финский Ильмаринен, выковывающий чудесную мельницу Сампо. В некоторых же мифологических системах — и, в частности, в скандинавской — подвиги культурных героев свершают сами боги: Тор сражается с хтоническими чудовищами, подобно шумеро-аккадскому Мардуку, а Один, к примеру, приносит в мир магическую мудрость рун и мед поэзии.

Бог — творит. Культурный герой — добывает. Мифология, объединяющая в «одном лице» функции божества и культурного героя, творца и добытчика, тем самым приближает богов к бытованию мира, делает их непосредственными участниками «цивилизационного процесса», а следовательно, изначально вводит в божественную тему творения эсхатологический мотив: боги принадлежат сотворенному ими миру и гибнут вместе с ним[34].

* * *

В сотворении скандинавского мироздания участвовали трое богов — Один и его братья Вили и Ве, которые в дальнейшем не упоминаются. Они создали мир из расчлененного тела инеистого великана Имира, дали жизнь цвергам (и, возможно, альвам), подняли в небо светила и установили ход времени. Как говорится в «Младшей Эдде», «они дали место всякой искорке: одни укрепили на небе, другие же пустили летать в поднебесье, но и этим назначили свое место и уготовили путь. И говорят в старинных преданиях, что с той поры и ведется счет дням и годам».

Следующим деянием богов было оживление первых людей. На сей раз Одину помогали Локи (Лодур) и Хенир, вместе с которыми Отец богов странствовал по свету (впрочем, в «Младшей Эдде» утверждается, что и это деяние Один совершил вместе с Вили и Ве). В «Старшей Эдде» оживление людей описано так:

Как-то раз вышли

три аса к морю,

благие, могучие

шагали по свету,

нашли на отмели

двух неживущих,

Аска и Эмблу,

Судьбы не обретших, —

Души не имели,

ума не имели,

ни крови движенья,

ни цвета живого:

душу дал Один,

разум дал Хенир,

кровь же

дал Лодур

В этом мифе присутствует один из наиболее распространенных мифологических мотивов — «доделывание» незавершенных существ, в данном случае — древесных прообразов. В известной степени можно сказать, что уже здесь, фактически на заре творения, Один приобретает, в дополнение к божественным, функции культурного героя. Что касается «древесности» первых людей, можно предположить неявную связь между ними и мировым древом ясенем Иггдрасиль; по крайней мере, Аска вполне возможно толковать как побег или ветку мирового древа. Любопытно, что душу (которая, собственно, и делает человека человеком) дает первым людям Один, также связанный с мировым древом.

Один, Тор и Фрейр. Гобелен (XII в.). Один держит в руках топор и копье, в руках у Тора молот Мьелльнир, Фрейр держит колос. Стилизованное дерево слева от Одина — ясень Иггдрасиль.

Вообще, Один — центральный персонаж скандинавской мифологии, ее «движущая сила», ее «стержень»: никакое мифологическое событие не обходится без его явного или опосредованного участия. Он — Отец богов и одновременно Всеотец, беспрестанно вмешивающийся в дела божеств и людей; порой создается впечатление, что он предпринимает те или иные действия лишь ради того, чтобы не заскучать самому и не дать заскучать другим. Так, именно по наущению Одина Локи крадет у Фрейи чудесное ожерелье Брисингамен, за которое потом Локи пришлось сражаться с Хеймдаллем у камня Сингастейн, причем оба бога приняли обличья тюленей. Именно Один начал войну между асами и ванами, бросив в ванов свое магическое копье Гунгнир, обладавшее свойством возвращаться к владельцу после броска, как бумеранг, и не знавшее промаха. Именно Один затевает распрю конунгов Хедина и Хегни, в результате которой гибнет дружина Хьяднингов (вариант эйнхериев); валькирия Хильд, из-за которой и вспыхнула распря, своим колдовством пробуждает мертвецов, и на следующую ночь они вновь вступают в бой, которому суждено длиться вечно. Наконец, именно Один ведет Сигурда — героя скандинавского героического эпоса — к его трагической судьбе.