Одна из главных проблем космических электростанций — создание излучателя, предназначенного для охлаждения газа, циркулирующего в контуре теплоносителя, и для отвода тепла в мировое пространство. Эти излучатели должны иметь минимальные вес и толщину стенок, но в то же время должны быть достаточно надежными для работы в течение длительного времени. Так же, как и при машинном способе генерирования электроэнергии в космических аппаратах, отвод большого количества тепла необходим в устройствах прямого преобразования тепловой («топливной») энергии в электрическую. Принцип прямого преобразования энергии в электрическую основан на прохождении теплового потока в камере сгорания химического топлива (горючего и окислителя) или в атомном реакторе через полупроводниковое или термоэмиссионное устройство, или, наконец, через ионизационную камеру МГД-генератора. Во всех трех случаях тепловой поток создается за счет разности температур между охладителем и камерой, и поэтому для регулирования расхода теплоносителя и сохранения постоянства температурных режимов в реакторе или камере сгорания необходимо иметь автоматизированные электромеханические насосы и электромеханическую аппаратуру. Аналогичные электромеханические системы терморегулирования применяются и в радиоизотопных генераторах прямого преобразования ядерной энергии в электрическую.

Специфические электромеханические системы терморегулирования применяются в топливных элементах прямого преобразования энергии горения горючего и окислителя (например, водорода и кислорода) в электрическую энергию с очень высоким КПД (до 98 %). При этом электромеханические системы обеспечивают соответствующий уровень давления газов, отвод дистиллята и сохранение общего температурного режима за счет искусственного охлаждения.

Конструктивные формы и состав электромеханических устройств (а также специальных излучателей), предназначенных для прямого преобразования «топливной» энергии в электрическую на космических летательных стационарных аппаратах, зависят от мощности космической электростанции, а также от назначения и длительности энергоснабжения бортовых потребителей.

Создание специальных излучателей для отвода тепловой энергии как от ядерного реактора, так и от системы с химическим топливом является сложной проблемой, так как при этом возникают высокие температуры (до нескольких сотен градусов). В случае производства электроэнергии в бортовой электростанции мощностью несколько десятков и сотен киловатт необходимы очень большие поверхности излучателей, исчисляемые сотнями и тысячами квадратных метров. В то же время электрические машины и генераторы, а также электротехническая аппаратура должны быть работоспособны и длительно функционировать при 500–600 °C.

Именно поэтому использование солнечных батарей для получения электрической энергии в космических аппаратах является на данном этапе наиболее перспективным. Хотя и. в этом случае также требуются большие поверхности, однако электротехническое оборудование, и в том числе электромеханические системы, связанные с организацией движения поверхностей солнечных батарей, может работать при низких температурах.

Преобразование солнечной энергии в электрическую. Солнечные батареи представляют собой жесткие или гибкие панели с закрепленными на них полупроводниковыми фотоэлементами. Эти панели конструктивно располагаются либо по цилиндрической или сферической поверхности, либо по плоской поверхности.

Путем коммутации многих сотен и тысяч фотоэлементов, имеющих напряжение в пределах долей вольта, создается система с напряжением в несколько десятков вольт и током в десятки ампер. Современные солнечные батареи могут вырабатывать электрическую энергию в пределах (в зависимости от геометрических размеров батарей) нескольких киловатт, а в перспективе — нескольких сотен киловатт. Жесткие или гибкие солнечные батареи могут укрепляться либо в отдельном энергетическом отсеке, либо непосредственно в космическом летательном аппарате.

На панелях солнечных батарей устанавливаются фотодатчики, которые регистрируют направление солнечных лучей, под различными углами падающих на панели. Датчики солнечных батарей через электронное усилительное устройство следящего электропривода соединяются с электрическими двигателями постоянного или переменного тока, которые через соответствующее редукторное устройство поворачивают траверсу с панелями таким образом, чтобы они были ориентированы на Солнце независимо от ориентации космического летательного аппарата. В случае жесткого закрепления каркасов на поверхности космического летательного аппарата ориентация на Солнце осуществляется путем поворотов корпуса космического аппарата.

Электрические двигатели, управляющие поворотами каркасов солнечных батарей, можно расположить как вне, так и внутри космического аппарата или энергетического модуля. Конструктивные формы этих электрических машин должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить отвод тепла или за счет естественной радиации, или же предусматривать искусственное охлаждение системы. Чаще всего в качестве таких исполнительных электрических машин используются двухфазные асинхронные электродвигатели.

В некоторых случаях электрические двигатели с редукторами устанавливаются внутри энергетического модуля или корпуса космического летательного аппарата только по одной оси, но тогда передача момента вращения от такого электромеханического устройства осуществляется через оболочку корпуса космического летательного аппарата с помощью постоянного магнитного поля. Создание магнитного поля обычно осуществляется постоянными магнитами в форме муфты, максимальный момент которой с большим запасом должен превышать номинальный момент вращения плоскостей солнечной батареи (с учетом маховых моментов при разгоне и остановке солнечных батарей). Таким образом, подобная следящая система обеспечивает соответствующее движение солнечных батарей и ориентацию в направлении Солнца и при движении космического летательного аппарата по орбите создает условия для поглощения максимального количества солнечной энергии и соответствующего ее преобразования в электрическую.

Поскольку вращательные моменты, создаваемые электродвигателями и необходимые для поворота солнечных батарей (как и любого электропривода с большой инерциальной массой), могут быть очень большими, то рассмотрим общую динамику космического летательного аппарата при нестационарном движении (ускорении и торможении) солнечной батареи или других механизмов относительно корпуса космического аппарата. Очевидно, что при этих нестационарных движениях будут возникать реактивные моменты, которые могут привести к нарушению ориентации космического летательного аппарата. Для того, чтобы ликвидировать реакцию на корпус космического аппарата от любого (а особенно мощного) электродвигателя и тем самым ликвидировать «паразитные» моменты, нарушающие ориентацию, обычно создается параллельный отвод энергии вращения с вала электрического двигателя на специальный маховик, вращающийся в обратную сторону (рис. 16). (Обратное вращение маховика достигается путем применения специального редуктора с нечетным передаточным числом). Кинетический момент этого маховика почти полностью компенсирует кинетические моменты, обусловленные движением панелей солнечных батарей.

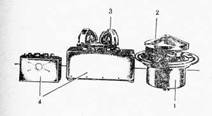

Рис. 16. Схема электропривода:

1 — редуктор; 2 — маховик компенсации момента; 3 — солнечные датчики; 4 — блоки усиления и управления

На соответствующих осях движения солнечной батареи в целях облегчения динамических режимов работы автомата следящей системы устанавливаются тахогенераторы, обеспечивающие введение сигнала по угловой скорости в блок управления. Очень важным звеном электромеханической следящей системы является датчик положения, в качестве которого используется, например, сельсинная передача, обусловливающая обратную связь в любой следящей системе на космическом летательном аппарате, в том числе для привода солнечной батареи.