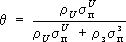

Для возбуждения Я. ц. р. в естественном уране используется замедление нейтронов при их столкновении с лёгкими ядрами (2 H, 12 C и др. замедлители). Оказалось, что сечение деления 235 U на тепловых нейтронах (sд (5)= 582 барна , сечение радиационного захвата в 235 U (с образованием 236 U) sд (5)= 100 барн , а в 238 Usp (8) = 2,73 барна. При делении тепловыми нейтронами n = 2,44. Отсюда следует, что число нейтронов h, которые могут вызвать деление 235 U, приходящееся на 1 поглощённый тепловой нейтрон предыдущего поколения, равно:

(2)

Здесь r8 / r5 — отношение концентраций 238 U и 235 U Это означает возможность развития Я. ц. р. в смеси природного урана с замедлителем.

Однако при делении на тепловых нейтронах рождаются быстрые нейтроны , которые, прежде чем замедлиться до тепловой энергии, могут поглотиться. Сечение радиационного захвата 238 U имеет резонансный характер, т. е. достигает очень больших значений в определённых узких интервалах энергии. Роль резонансного поглощения в Я. ц. р. на тепловых нейтронах в однородных (гомогенных) смесях урана и замедлителей была впервые исследована Я. Б. Зельдовичем и Ю. Б. Харитоном в 1940. В однородной смеси вероятность резонансного поглощения слишком велика, чтобы Я. ц. р. на тепловых нейтронах могла осуществиться. Эту трудность обходят, располагая уран в замедлителе дискретно, в виде блоков, образующих правильную решётку. Резонансное поглощение нейтронов в такой гетерогенной системе резко уменьшается по 2 причинам: 1) сечение резонансного поглощения столь велико, что нейтроны, попадая в блок, поглощаются в поверхностном слое, поэтому внутренняя часть блока экранирована и значительная часть атомов урана не принимает участия в резонансном поглощении: 2) нейтроны резонансной энергии, образовавшиеся в замедлителе, могут не попасть в уран, а, замедляясь при рассеянии на ядрах замедлителя, «уйти» из опасного интервала энергии. При поглощении теплового нейтрона в блоке рождается h вторичных быстрых нейтронов, каждый из которых до выхода из блока вызовет небольшое количество делений 238 U. В результате число быстрых нейтронов, вылетающих из блока в замедлитель, равно eh, где e — коэффициент размножения на быстрых нейтронах. Если j — вероятность избежать резонансного поглощения, то только ehj нейтронов замедлится до тепловой энергии. Часть тепловых нейтронов поглотится в замедлителе. Пусть q — вероятность того, что тепловой нейтрон поглотится в уране (коэффициент теплового использования нейтронов). В гомогенной системе:

,

в гетерогенной системе:

.

Здесь ru и r3 — концентрации урана и замедлителя, sп — соответствующие сечения поглощения, Ф — потоки нейтронов. В результате на 1 тепловой нейтрон первого поколения, совершающий деление, получается Кэф = ehjq нейтронов след. поколения, которые могут вызвать деление. К¥ — коэффициент размножения нейтронов в бесконечной гетерогенной системе. Если К¥ — 1 > 0, то реакция деления в бесконечной решётке будет нарастать экспоненциально.

Если система имеет ограниченные размеры, то часть нейтронов может покинуть среду. Обозначим долю нейтронов, вылетающих наружу, через 1—Р, тогда для продолжения реакции деления остаётся Кэф = К~Р нейтронов, и если Кэф>1 , то число делении растет экспоненциально и реакция является саморазвивающейся. Т. к. число делений и, следовательно, число вторичных нейтронов в размножающей среде пропорционально её объёму, а их вылет (утечка) пропорционален поверхности окружающей среды, то Я. ц. р. возможна только в среде достаточно больших размеров. Например, для шара радиуса

отношение объёма к поверхности равно

R/3 , и, следовательно, чем больше радиус шара, тем меньше утечка нейтронов. Если радиус размножающей среды становится достаточно большим, чтобы в системе проходила стационарная Я. ц. р., т. е.

R — 1

= 0, то такую систему называют критической, а её радиус критическим радиусом.

Для осуществления Я. ц. р. в природном уране на тепловых нейтронах используют в качестве замедлителя вещества с малыми сечением радиационного захвата (графит или тяжёлую воду D2 О). В замедлителе из обыкновенной воды Я. ц. р. на природном уране невозможна из-за большого поглощения нейтронов в водороде.

Чтобы интенсивность Я. ц. р. можно было регулировать, время жизни одного поколения нейтронов должно быть достаточно велико. Время жизни t тепловых нейтронов мало (t = 10-3сек ). Однако наряду с нейтронами, вылетающими из ядра мгновенно (за время 10-16сек ), существует небольшая доля m. т. н. запаздывающих нейтронов, вылетающих после b-распада осколков деления со средним временем жизни t3 = 14,4 сек. Для запаздывающих нейтронов при делении 235 U m»0,75-10-2 . Если Кэф >1+m, то время Т «разгона» Я. ц. р. (равное времени, за которое число деления увеличивается в e раз) определяется соотношением:

т. е. запаздывающие нейтроны не участвуют в развитии Я. ц. р. Практически важен другой предельный случай: Кэф — 1 << m, тогда:

т. е. мгновенные нейтроны не играют роли в развитии реакции. Т. о., если Кэф < 1 + m, то Я. ц. р. будет развиваться только при участии запаздывающих нейтронов за время порядка минут и будет хорошо регулируемой (роль запаздывающих нейтронов была впервые отмечена Зельдовичем и Харитоном в 1940).

Я. ц. р. осуществляется также на уране, обогащенном 235 U, и в чистом 235 U. В этих случаях она идёт и на быстрых нейтронах. При поглощении нейтронов в 238 U образуется 239 Np, а из него после двух b-распадов — 239 Pu, который делится под действием тепловых нейтронов, с n = 2,9. При облучении нейтронами 232 Th образуется делящийся на тепловых нейтронах 233 U. Кроме того, Я. ц. р. возможна в 231Pu и изотопах Cm и Cf с нечётным массовым числом (см. Ядерное топливо ). Из u нейтронов, образующихся в 1 акте деления, один идёт на продолжение Я. ц. р., и, если снизить потери, для воспроизводства ядерного горючего может сохраниться больше одного нейтрона, что может привести к расширенному воспроизводству горючего (см. Реактор-размножитель ).

Лит.: Галанин А. Д., Теория ядерных реакторов на тепловых нейтронах, 2 изд., М., 1959; Вейнберг А., Вигнер Е., Физическая теория ядерных реакторов, пер. с англ., М., 1961; Зельдович Я. Б., Харитон Ю. Б., «Журнал экспериментальной и теоретической физики», 1940, т. 10, в. 1, с. 29—36; в. 5, с. 477—82; Ферми Э., Научные труды, т. 2, М., 1972, с. 308.

П. Э. Немировский.

Ядерный взрыв

Я'дерный взрыв , грандиозный по своим масштабам и разрушительной силе взрыв , вызываемый высвобождением ядерной энергии . К возможности овладения ядерной энергией физики вплотную подошли в начале второй мировой войны 1939—45. Первая так называемая атомная бомба была создана в США объединёнными усилиями большой группы крупнейших учёных, многие из которых эмигрировали из Европы, спасаясь от гитлеровского режима. Первый испытательный Я. в. был произведён 16 июля 1945 близ Аламогордо (штат Нью-Мексико, США); 6 и 9 августа 1945 две американские атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки (см. Ядерное оружие ). Энергия первых Я. в. оценивалась примерно в 1021эрг (1014дж ), что эквивалентно выделению энергии при взрыве около 20 тыс. т (кт ) тротила (энергию Я. в. обычно характеризуют его тротиловым эквивалентом ). В СССР первый атомный взрыв был осуществлен в августе 1949, а 12 августа 1953 в СССР было проведено первое испытание значительно более мощной водородной бомбы. В дальнейшем ядерные державы производили испытательные Я. в. с энергиями до десятков млн. т (Мт ) тротилового эквивалента.