Штерн Лео

Штерн

(Stern) Лео (р. 27.3.1901, Волока, Австрия), немецкий историк и общественный деятель (ГДР), член АН ГДР (1955), профессор университета в Галле (1950). В 1921 вступил в компартию Австрии. Получил образование в Венском университете. Участвовал в вооруженных выступлениях пролетариата Вены в 1927 и 1934. С 1934 в эмиграции — сначала в Чехословакии, затем в СССР. Сражался в рядах Интернациональных бригад в Испании. В 1941—45 в качестве офицера Красной Армии участвовал в боях против германского фашизма; входил в Национальный комитет «Свободная Германия». По возвращении в Австрию вёл преподавательскую работу. В 1950 переехал в ГДР, вступил в СЕПГ. В 1963—68 вице-президент АН ГДР. В 1957—75 председатель немецкой секции Комиссии историков СССР и ГДР. Труды Ш. освещают широкий круг проблем германской истории от средневековья до современности, в первую очередь вопросы истории рабочего движения и историографии.

Соч.: Martin Luther und Philipp Melanchthon..., B., 1953; Zur Vorgeschichte der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands, [Halle, 1954]; Die zwei Traditionen der deutschen Polenpolitik und die Revolution von 1905—1907 im Königreich Polen, B., 1961; Der Antikommunismus als politische Hauptdoktrin des deutschen Imperialismus, B., 1963; в рус. пер.— Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Германию и германское рабочее движение, М., 1960.

Штерн Лина Соломоновна

Штерн

Лина Соломоновна [14(26).8. 1878, Лиепая, ныне Латвийской ССР, — 7.3. 1968, Москва], советский физиолог, академик АН СССР (1939) и АМН СССР (1944). Член КПСС с 1938. В 1903 окончила Женевский университет и работала там же (с 1917 профессор). В 1925 переехала в СССР. В 1925—48 заведующий кафедрой физиологии 2-го Московского медицинского института, одновременно (1929—48) директор Института физиологии АН СССР. В 1954—68 заведующий отделом физиологии Института биофизики АН СССР. Основные труды по химическим и физико-химическим основам жизнедеятельности организма человека и животных. Разработала учение о барьерных функциях

и обосновала их значение для сохранения постоянства внутренней среды (см. Гомеостаз

).

Наиболее подробно ею изучен гемато-энцефалический барьер

. Работы Ш. о значении неспецифических продуктов обмена веществ (метаболитов) в жизнедеятельности организма сыграли важную роль в развитии проблемы гуморальной регуляции

функций. Государственная премия СССР (1943). Награждена 2 орденами.

Соч.: Непосредственная питательная среда органов и тканей. Физиологические механизмы, определяющие её состав и свойства. Избр. труды, М., 1960.

Лит.:

Лина Соломоновна Штерн, М., 1960 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых. Серия биологических наук. Физиология, в. 8).

Л. С. Штерн.

Штерн Отто

Штерн

(Stern) Отто (17.2.1888, Зорау, Силезия, — 17.8.1969, Беркли, Калифорния), физик. В 1912 окончил университет в Бреслау (Вроцлаве). В 1920 доцент, затем профессор университета во Франкфурте-на-Майне, с 1922 профессор университета в Ростоке. В 1923—33 профессор и директор Физико-химической лаборатории университета в Гамбурге. В 1933 эмигрировал в США, профессор Технологического института Карнеги в Питсбурге (1933—45). Основные труды по ядерной физике, квантовой физике, термодинамике. В 1920 впервые непосредственно измерил скорости молекул (Штерна опыт

). Указал на возможность (1921) экспериментальной проверки пространств. квантования магнитного момента атома и осуществил её совместно с немецким физиком В. Герлахом (опубл. в 1922, см. Штерна—Герлаха опыт

).

Совместно с немецким физиком Р. Фришем впервые (1933) измерил магнитный момент протона в молекуле H2

. Ш. и его сотрудниками развит метод молекулярных и атомных пучков

. Нобелевская премия (1943).

Штерна опыт

Ште'рна о'пыт,

экспериментальное определение скоростей теплового движения молекул газа, осуществленное О. Штерном

в 1920. Ш. о. подтвердил правильность основ кинетической теории газов

. Исследуемым газом в опыте служили разреженные пары серебра, которые получались при испарении слоя серебра, нанесённого на платиновую проволоку, нагревавшуюся электрическим током. Проволока располагалась в сосуде, из которого воздух был откачан, поэтому атомы серебра беспрепятственно разлетались во все стороны от проволоки. Для получения узкого пучка летящих атомов на их пути была установлена преграда со щелью, через которую атомы попадали на латунную пластинку, имевшую комнатную температуру. Атомы серебра осаждались на ней в виде узкой полоски, образуя серебряное изображение щели. Специальным устройством весь прибор приводился в быстрое вращение вокруг оси, параллельной плоскости пластинки. Вследствие вращения прибора атомы попадали в др. место пластинки: пока они пролетали расстояние l

от щели до пластинки, пластинка смещалась. Смещение растет с угловой скоростью w прибора и уменьшается с ростом скорости v

атомов серебра. Зная w

и l

, можно определить v.

Т. к. атомы движутся с различными скоростями, полоска при вращении прибора размывается, становится шире. Плотность осадка в данном месте полоски пропорциональна числу атомов, движущихся с определённой скоростью. Наибольшая плотность соответствует наиболее вероятной скорости атомов. Полученные в Ш. о. значения наиболее вероятной скорости хорошо согласуются с теоретическим значением, полученным на основе Максвелла распределения

молекул по скоростям.

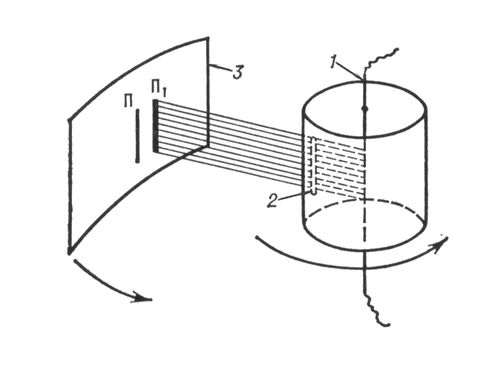

Схема опыта Штерна: 1 — платиновая проволока с нанесённым на неё слоем серебра; 2 — щель, формирующая пучок атомов серебра; 3 — пластинка, на которой осаждаются атомы серебра; П и П1

— положения полосок осажденного серебра при неподвижном приборе и при вращении прибора.

Штерна-Герлаха опыт

Ште'рна—Ге'рлаха о'пыт,

опыт, экспериментально подтвердивший, что атомы обладают магнитным моментом, проекция которого на направление внешнего магнитного поля принимает лишь определённые значения (пространственно квантована). Осуществлен в 1922 О. Штерном

и немецким физиком В. Герлахом (W. Gerlach), которые исследовали прохождение пучка атомов Ag (а затем и др. элементов) в сильно неоднородном магнитном поле (см. рис.

) с целью проверки теоретически полученной формулы пространств. квантования проекции mz

на направление Z

магнитного момента атома mo

: mz

=

mo

m

(т =

0±1,...).

На атом, обладающий магнитным моментом и движущийся в неоднородном вдоль Z

магнитном поле Н

, действует сила F=

mz

дН/дZ

, которая отклоняет его от первоначального направления движения. Если проекция магнитного момента атома могла бы изменяться непрерывно, то на пластинке П

наблюдалась бы размытая широкая полоса. Однако в Ш.— Г. о. было обнаружено расщепление пучка атомов на 2 компоненты, симметрично смещенные относительно первичного направления распространения на величину D — на пластинке появлялись две узкие полосы. Это указывало на то, что проекция магнитного момента атома mz

на направление поля Н

принимает только два отличающиеся знаком значения ±mo

, т. е. mo

ориентируется вдоль Н

и в противоположном направлении. Величина магнитного момента атома mо

, измеренная в опыте по смещению D, оказалась равной Бора магнетону

.