При разгрузке с машины агломерат дробится и сортируется с удалением из него мелочи (возврата), вновь используемой в шихте. Затем агломерат охлаждается и сортируется. Отходящие газы через газовый тракт и газоочистительное устройство отсасываются эксгаустером и через дымовую трубу удаляются в атмосферу.

Агломерационные машины — основное технологическое оборудование для А. Распространена агломерационная машина ленточного типа (рис. 2), представляющая собой непрерывную цепь движущихся спекательных тележек (палет) с днищами в виде колосниковой решётки. Тележка проходит под питателем, которым на неё укладывается шихта слоем 250—400 мм, а затем под зажигательным горном, где твёрдое топливо, содержащееся в поверхностной зоне спекаемого слоя, зажигается. Эксгаустером через слой сверху вниз просасывается воздух (80—100 м3/мин на 1 м2 площади спекания), и зона горения (толщиной 15—20 мм) перемещается вниз по слою со скоростью 20—40 мм/мин. В зоне горения твёрдого топлива при t 1200—1500 °С значительная часть шихты плавится. По мере перемещения зоны горения вниз полурасплавленная масса вышележащей части слоя застывает, образуя спекшийся пирог агломерата (спек). Газы, отходящие из зоны горения, подсушивают и нагревают нижележащие слои шихты, из которой удаляются гигроскопическая и гидратная вода, углекислый газ и прочие летучие, а также сера, мышьяк и другие вредные примеси. В СССР работают самые крупные в мире агломерационные машины с площадью спекания 312 м2 при ширине 4 м, их удельная (часовая) производительность на единицу площади (1 м2) спекания 1—2 т, а годовая — 2—3 млн. т агломерата.

Мировое производство железорудного агломеарта составило около 330 млн.т (1967), в СССР — 128 млн. т (1968).

Лит.: Базилевич С. В., Вегман Е. Ф., Агломерация, 1967; Справочник агломератчика, Киев, 1964; Патковский А. Б., Агломерационные фабрики черной металлургии, М., 1954.

С. В. Базилевич, Е. Ф. Вегман, А. Г. Михалевич.

Рис. 1. Технологическая схема агломерационной фабрики: 1 — конвейер для подачи шихтовых материалов со склада или из приёмных бункеров; 2 — бункера шихтового отделения; 3 — конвейер; 4 — весы; 5 — смесительный барабан; 6 — бункера шихты спекательного отделения; 7 — бункера топлива; 8 — смеситель-окомкователь; 9 — бункер постели; 10 — распределитель-укладчик шихты; 11 — агломерационная машина; 12 — эксгаустер; 13 — горн; 14 — камера горячего воздуха; 15 — дробилка; 16 — грохот; 17 — охладитель; 18 — приёмные бункера возврата; 19 — дымососы; 20 — мультициклоны; 21 — дымовая труба; Г — газ; ГВ — горячий воздух; П — материал для защиты колосников от действия высокой температуры (постель); В — возврат.

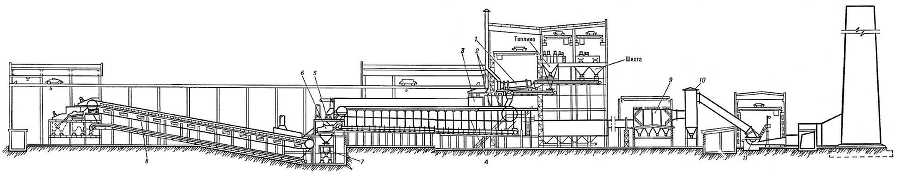

Рис. 2. Корпус агломерации и отделение охлаждения и сортировки для ленточной агломерационной машины с площадью спекания 252 м2: 1 — окомкователь шихты; 2 — питатели шихты; 3 — зажигательный горн; 4 — арломерационная машина АКМ-252/312; 5 — дробилка; 6 — грохот; 7 — барабан для охлаждения возврата; 8 — охладитель агломерата прямолинейный; 9 — батарейный циклон; 10 — скруббер; 11— эксгаустер.

Агломерация (в микробиологии)

Агломера'ция в микробиологии, образование микроорганизмами скоплений (кучек) в жидкостях или тканях вследствие изменения физических или химических свойств микробных клеток (под воздействием иммунных тел и др.).

Агломерация населённых пунктов

Агломера'ция населённых пу'нктов, скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями. Для А. н. п. характерна общность повседневной жизни их населения, проявляющаяся, в частности, в «маятниковых» поездках на работу в пределах одной агломерации. А. н. п. — наиболее развитая и сложная форма расположения населённых пунктов, преимущественно вокруг крупнейших городов, становящихся в этом случае ядром А. н. п., а также в густозаселенных промышленных районах, где возникают многоядерные А. н. п. (например в угольных бассейнах). А. н. п. в развитых странах концентрируют значительные массы населения. В США в 16 А. н. п. проживает (1962) 42% городского населения страны; в СССР — в 40 А. н. п. (1959) до 40% городского населения. Московская А. н. п. включает свыше 130 населённых пунктов с 8 млн. жителей. Рост А. н. п. отражает территориальную концентрацию промышленного производства и трудовых ресурсов. Для капиталистических стран характерен стихийный рост А. н. п., иногда до гигантских размеров (см. Мегалополис). В СССР и других социалистических странах процесс формирования А. н. п. подвергается регулированию методами районной планировки. В западной литературе А. н. п., состоящую из городов, нередко обозначают термином «конурбация».

Лит.: Дубровин П. И., Агломерация городов (Генезис, экономика, морфология), в кн.: Вопросы географии, сб. 45, М., 1959; Давидович В. Г., Лаппо Г. М., Вопросы развития городских агломераций в СССР, в сборнике: Современные проблемы географии, М., 1964; Давидович В. Г., О взаимосвязанном расселении в городских агломерациях, в сборнике: Градостроительство и районная планировка, К., 1967; Богорад Д. И., Задачи изучения и регулирования роста городских агломераций, в кн.: научные проблемы географии населения, М.,1967.

С. А. Ковалёв.

Аглопорит

Аглопори'т, искусственный строительный материал (заполнитель бетона) пористой структуры, получаемой термической обработкой методом агломерации шихты из глинистых пород или отходов от добычи, обогащения и сжигания углей с последующим рассевом или дроблением на фракции. Шихта должна содержать 4—10 % условного топлива и обладать необходимой газопроницаемостью. А. получают в виде щебня или гравия (зерна 5—40 мм) и песка (зерна менее 5 мм). А. применяется при изготовлении несущих и ограждающих конструкций из легкого бетона, а также для теплоизоляционных засыпок. Коэффициент теплопроводности А. — 0,1—0,22 ккал/(м×ч×°С) [0,12—0,26 вт/(м×К)].

Агнаты

Агна'ты (от латинского agnatus — родственник по отцу),

1) в римском праве все свободные члены семьи (familia), происходящие по мужской линии от одного родоначальника, а также вошедшие в семью в результате усыновления или брака (жена, сыновья и внуки с их жёнами, незамужние дочери и внучки). А. находились под властью главы семьи (pater familias). По законам XII таблиц имущество умерших переходило к А.

2) В праве германских народов — кровные родственники-мужчины, связанные происхождением по мужской линии.

Агнаты (бесчелюстные)

Агна'ты, группа низших позвоночных животных; то же, что бесчелюстные.

Агни

А'гни, бог огня в древнеиндийской ведической религии.

Агнозия

Агнози'я, (от а — отрицательная частица и греч. gnōsis — познание, узнавание), нарушение процессов узнавания при сохранении или незначиельном снижении элементарной чувствительности и сохранении сознания, наступающее вследствие поражения высших отделов головного мозга, главным образом теменной и затылочно-теменной областей левого (у правшей) полушария.

Зрительная А., или «душевная слепота», характеризуется тем, что при сохранённой остроте зрения больной может назвать цвет, форму предмета, но не узнаёт самого предмета; замечая мелкие, несущественные для предмета детали, не в состоянии выделить существенную для предмета группу признаков, не может определить значения предмета и сразу назвать его, при полной сохранности речи. Иногда, узнавая отдельные предметы, не может охватить всей ситуации картины, не может связать отдельные её элементы. В некоторых случаях утрачивается способность узнавания смысла последовательности событий, изображенных на серии предъявляемых больному рисунков. При поражении затылочно-нижнетеменной области нарушается ориентация в пространстве; больной не может различить правую и левую стороны, теряет направление в пути, не ориентируется в знакомой ситуации и т. д. — апрактогнозия (см. Апраксия). Иногда А. касается только узнавания букв, цифр, нотных знаков. Слуховая А., или «душевная глухота», характеризуется неузнаванием предмета по звукам, при сохранённом слухе. Больной не узнаёт часы по их тиканью, воду по журчанию или капанью и т. д. При этом нарушается и понимание речи — сенсорная афазия. Тактильная А. — неузнавание предметов при их ощупывании — астереогнозия. Больной с закрытыми глазами не узнаёт на ощупь знакомые ему предметы, которые тотчас узнаются им при зрительном восприятии.