Итак, говоря простым языком, при самом размашистом движении кисти с неподвижным запястьем курсор должен

пробегать через все экраны ваших мониторов по диагонали. И, не забывайте, при отключенной акселерации. В этих условиях

мышь должна, во-первых, обладать достаточным разрешением в dpi, чтобы обеспечить позиционирование курсора с точностью 1

пиксел, и во-вторых, сканировать поверхность с частотой, достаточной для того, чтобы отследить самое резкое движение с

максимальным динамическим диапазоном.

Вторичными условиями является эргономичная форма; отсутствие провода,

мешающего работе; наличие двуосного колесика и дополнительных кнопок. Вот какая должна быть мышь.

Моя

первая мышь: Logitech mouseman

Моей первой серьезной мышью стала

Logitech MouseMan Optical (рис. 4). Не верьте обзору на iXBT: при всем к ним уважении, к Logitech у них (или, скорее, у

Владимира Борзова) явно предвзятое отношение. Например, в обзоре Logitech Freedom 2.4 Cordless Joystick сделан весьма

сомнительный вывод о принципиально неверной эргономике. Опыт показывает, что это отличный джойстик, и мои руки от него

совершенно не болят.

Для своего времени MouseMan был сверхпередовым: отсутствие проводов + оптика + боковая

кнопка + ярко выраженная эргономичность формы. Его приемник несовместим с современными мышами, а кроме того, использует

устаревший драйвер mw9791enu.exe, который Logitech больше не поддерживает и не обновляет.

Самая важная при

инженерной настройке мыши характеристика - это частота сканирования поверхности (а вовсе не разрешение в dpi). Она

должна быть достаточной для того, чтобы при резком движении кисти мышка не оступилась. Чисел я не знаю, но эта частота у

MouseMan Optical такова, что позволяет комфортно работать с одним монитором 1280х960. При бо' льших разрешениях рывки

становятся слишком быстрыми для ее сенсора, отчего курсор начинает тормозить. Мышь до сих пор работает (живучка!) и

довольствуется одной парой аккумуляторов в неделю-полторы.

Почти идеал: Logitech

mx700

Следующей мышью стала Logitech MX700 (рис. 5). Как я пользовался ею, хорошо видно на фотках.

Интенсивно пользовался, весьма (рис. 6–8). Злополучная левая кнопка (рис. 9–10) и стала причиной ранней пенсии моего

любимого зверька. После трех лет честного кликанья она начала терять силы и перестала держать продолжительные

нажатия.

На снимках видно, что MX700 снабжена уже семью кнопками, две из которых

расположены под большим пальцем. К сожалению, эта модель очень прожорлива - заряда двух аккумуляторов АА хватает всего

на пару дней. Зато она отлично отрабатывает любые движения кистью и не ошибается даже на просторах двух мониторов с

суммарным разрешением 3200х1200. Единственный ее недостаток - отсутствие качания колесика по горизонтальной оси.

Logitech cordless click! Plus

Как ни печально, MX700 отправилась на покой, и вместо нее, как я

уже говорил, в спешном порядке была куплена Logitech Cordless Click! Plus (рис. 11). Мышь напоминает свою

предшественницу: знакомая форма, те же две кнопки на боку, одна кнопка над колесиком.

Две другие канули в лету, но

это еще не та беда, из-за которой стоит писать целую статью.

Честно говоря, я был

уверен, что в наше время все проблемы с точностью позиционирования курсора уже решены. Еще бы - ведь на рынке полно

моделей с разрешением 1600 dpi, и даже 3200 dpi. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что у новой красотки

беда со зрением! Ее скоровидение осталось почти на уровне Logitech MouseMan! При резких движениях голубка близоруко

щурится на поверхность коврика, словно это обратная сторона Луны! Так что комфортно работать в отсутствие ускорения

можно лишь на одном небольшом мониторе, с разрешением не более 1440 пикселов по горизонтали.

Я был так удивлен открытием, что ради эксперимента подключил к приемнику старушку MX700. К

чести нового приемника, он корректно распознал предка и даже соизволил с ним пообщаться. При прямом сравнении никаких

сомнений не осталось - у MX700 частота сканирования поверхности раза в два выше, чем у Cordless Click! Plus, и ни

драйверы, ни настройки PS/2- или USB-порта тут ни при чем, ведь линк с мышью происходит в обход всего внешнего мира.

Зато - виват комфорту! - мышь на своих двоих аккумуляторах может пробежать даже не знаю сколько, до сих пор (уже две

недели с первой зарядки) они и не думают садиться.

С досады я даже не поленился написать в Logitech, причем свои

соображения пришлось излагать на английском.

Оператор удобно прикрылся моим

вероятным косноязычием, отделался общими словами о разрешении в dpi, в упор отказавшись отвечать на прямые вопросы о

частоте сканирования.

Итак:

не все мыши Logitech одинаково удобны;

лучшая мышь для активной работы

-

MX700;

X700 до идеала недостает горизонтального качания колеса (и надежности кнопок);

похоже, что

продолжительность работы мыши без дозарядки у Logitech обратно пропорциональна частоте сканирования поверхности;

у

Cordless Click! Plus эта частота очень низкая, поэтому модель можно рекомендовать только для небольших одиночных

мониторов или для работы с ускорением;

достойная замена MX700 еще не найдена! Так что ждите

продолжения.

ТЕХНОЛОГИИ: Оцифровыватели

Автор: Юрий Ревич

Еще лет двадцать назад слово "сканирование" употреблялось в сугубо технических текстах (и еще, может быть, в

фантастических романах), где оно означало последовательный, поэлементный обход какого-то объекта: скажем, в радиолокации

- сканирование участка неба радиолучом; в кинескопе - сканирование экрана электронным пучком строка за строкой.

Поскольку компьютерной графики как таковой еще не существовало, приборы, которые преобразовывали плоское изображение (о

трехмерном тогда и не мечтали) в набор цифр, именовавшиеся дигитайзерами[От англ. digitizer - букв. "оцифровыватель".],

были устроены совсем иначе, нежели современные сканеры.

В тех дигитайзерах - графических планшетах -

роль механизма для сканирования играл человек, который направлял специальное перо в нужную точку изображения (обычно

карты, графика или чертежа), а планшет по команде записывал в цифровом виде координаты пера. В конце концов, получался

некий массив чисел, который описывал контуры объектов с точностью, зависящей от размеров планшета, оригинала и нервной

системы оператора.

Результаты такого "сканирования", размноженные затем на принтере или плоттере, были по меньшей

мере не хуже, чем при ручном калькировании чертежей.

В пеленках

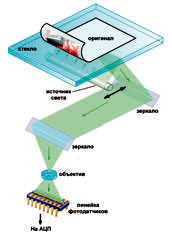

Идея современных планшетных сканеров, считывающих оригинал поточечно и формирующих из

полученных данных растровое изображение (то есть, по сути, выполняющих операцию, обратную той, что выполняет принтер),

пришла в голову Рэю Курцвейлу[Более известному своими футорологическими предсказаниями (экстремально-технократической

направленности), а также музыкальными синтезаторами Kurzweil, системами распознавания речи и пр. Основатель группы

компаний Kurzweil Technologies.] больше тридцати лет назад. Но использование этого прибора еще долго оставалось уделом

специалистов. Широкому распространению мешала дороговизна, капризность и фантастическая "задумчивость" ранних образцов

сканеров - только представьте себе, сколько времени займет одна лишь передача в компьютер 30-мегабайтного файла (что

примерно соответствует оригиналу А4, сканированному с 24-битным цветом и стандартным ныне разрешением 300 dpi) через

COM-порт с максимально возможной для него скоростью 115 200 бит/с (подсказка: примерно 45 минут). Но камнем преткновения

было не только это - не меньше времени отнимала и обработка изображения. Даже сейчас в сканерах устанавливают отнюдь не

Core Duo, перекладывая большую часть работы на центральный процессор "главного" компьютера, а в те времена с этим делом

и вовсе вынуждены были управляться 16-битные контроллеры.