Зато с какою алчностию бросаются они на все воспоминания о неудачах наших! С какою тайною радостию говорят они о разбитии нашей неопытной армии под Нарвою, забывая в упоении своей ненавистью даже и то, что сии школьники-воины предводительствуемы были тогда не русскими, а сокровными им полководцами: дюком де Круа и Аллартом, перебежавшим к неприятелю при самом начале сражения. С каким торжеством входят они в описание бедствий при Пруте, некоторых частных неудач при предприятии на Крымский полуостров и Молдавию, бунта стрельцов, измены Мазепы, суда над царевичем Алексеем. Нет исторического, нет дамского альманаха, нет детской истории, где не представлены были бы сии происшествия на чужеземный лад, то есть совершенно в превратном виде и еще с примесью к ним клеветы на нравственность Петра нашего, коему была ли свободная минута на единственное упражнение тунеядства и прелюбодеяний оленьего зверинца?

Я помню, сколько в детстве моем испортил мне крови Левек, этот пудреный француз века Людовика XV, осмелившийся упрекать в разных, по мыслям его, предосудимых привычках и поступках сего морального кариатида земного шара. Г-н Левек, как говорят простолюдины, мерил простые обычаи сего неимоверного гения на аршин обычаев и нравов развалившихся и уже гнилью пахнувших французов своего времени. Но что говорить о Левеке! Сам Вольтер, долго увлекаемый ласками и всей заманчивостью ума и любезности русской монархини, восхваля побежденного Карла XII, не имел духу предпринять сам собою историю победителя и, конечно, не предпринял бы оную, если б великая Екатерина драгоценною собольего шубою, сопровожденной некоторою суммою червонцев, не победила в фернейском философе врожденное в каждом вообще чужеземце чувство отвержения от всего русского – чувством приверженности к собственной пользе. При всем том и тут иноземность взяла свое, ибо в красноречивом описании превосходных качеств Петра Вольтер не мог умолчать о каких-то пороках и пятнах его жизни и характера. Не состояли ли они, по мнению Вольтера, в ужасной, но неизбежной казни восставших на Петра русских янычар – стрельцов; в пожертвовании чувствами отца для блага отечества, то есть в подвиге, хотя бы оный и был таковым, как описывают его чужеземцы, превозносимым целым миром, всеми веками и самим Вольтером в первом Бруте; или, что весьма быть может (и чего от французов века правителя и Людовика XV не станется!), в употреблении грубой, того времени, русской пищи вместо роскошью утонченных яств, и после неимоверных и царских, и рабских трудов целого дня – в привычке вместо виноградного вина выпивать полную чару анисовки[118], что было следствием и воспитания ого, и обычаев русского народа, ему современного?

И когда Левек и Вольтер писали о Петре Великом? Почти в одно время с нашим Голиковым, который, невзирая на тяжелый слог свой, невольно приковывает внимание читателя к тучным десяти томам, наполненным большою частию только официальными документами путешествий, битв, уложений, заведений и трудов при создании флота, образования войск и мануфактур и водворения в Россию наук, художеств и торговли великого нашего преобразователя, – деяниями, изумляющими, повергающими ниц пред сим необычайным явлением природы всякого того, который имеет разум, сердце и отголосок в душе всему чрезвычайному, возвышенному и полезному для отечества… для государства, хотя бы чуждого!

Сама Екатерина – бессмертная Екатерина – была и есть предметом пасквильщиков приватной со жизни и царствования ее, блистательнейшего, торжественнейшего и, без сомнения, не менее полезного царствования Петрова для России. Если исключим графа Сегюра и принца де Линь, очевидных свидетелей ее подвигов и более других изучивших ее душевные качества – изворотливость и утонченность ее соображения, – сии другие (не именую их от омерзения) только что порочили и клеветали сию чрезвычайную жену, неоспоримо и без всякого сравнения превышающую большую часть монархов, коих потомство удостоило наименованием великими.

Нравственные качества или недостатки первенствующих лиц государства суть вернейшие мерила степеней достоинства или несовершенства царствующих и царствований; это аксиома веков[119]. Кто же были сподвижники Петра? Шереметевы, Меншиковы, Головины, Долгоруковы, Голицыны, Ромодановские. Екатерина создала Румянцевых, Потемкиных, Репниных, Суворовых, Безбородков, Паниных. «Размера исполинского, героического, – как говорит один из наших известных писателей, – они рисуются пред глазами нашими озаренные лучами какой-то чудесности, баснословности, напоминающие вам действующие лица гомерические…» Но сии неколебимые опоры превосходной завоевательницы и гражданской образовательницы нашего отечества как представляются чужеземцами? Который из подвигов не усечен и даже не искажен в их описаниях? Левек предоставляет всю честь Чесменского боя не Орлову, не Спиридову и не Ильину, а Эльфингстону и какому-то Догделю, действовавшим наравне, быть может, с храбрыми нашими моряками, но по всем сведениям нигде и ни в чем их не превзошедшим, тогда как об Орлове, главнокомандующем всем флотом в Средиземном море, тогда как о Спиридове, командовавшем авангардом флота и одном из главнейших виновников победы, тогда как об Ильине, начальствовавшем брандерами, и единственном истребителе турецкого флота, загнанного вследствие победы в Чесменский залив, ничего не сказано. Почему? Потому что Орлов, Спиридов и Ильин были русские, а Эльфингстон и Догдель – иностранцы[120].

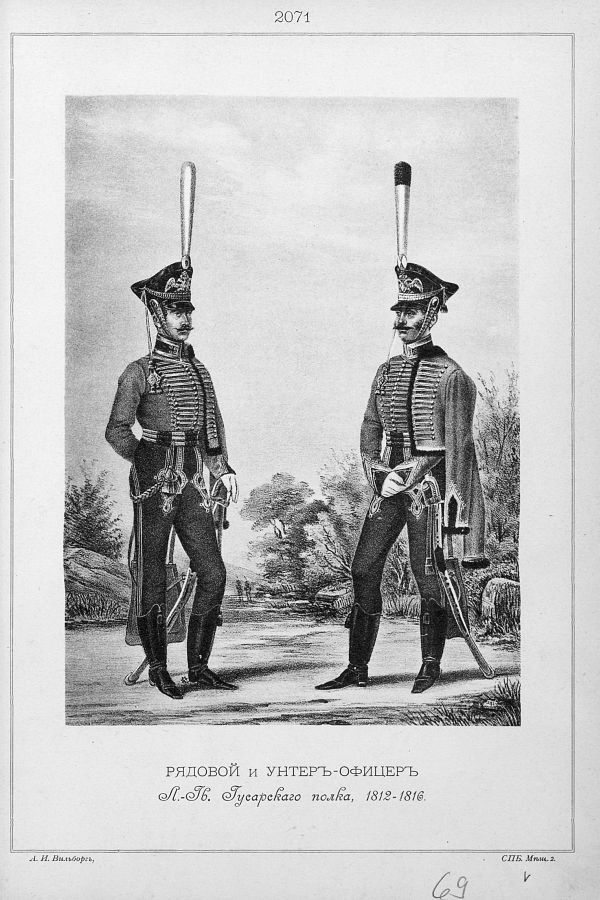

Рядовой и унтер-офицер Лейб-гвардии Гусарского полка, 1812–1816 гг.

Кагульская победа Румянцева внушила, к удивлению, даже и не острое словцо великому Фридерику, хотя он владел двойным острием языка и шпаги превосходнее всех своих современников. К тому же слово сие отзывалось чувством, совершенно неприличным тому, которому в отношении ко всякому роду славы, а особенно военной, некому было завидовать. Известясь о сей победе, в коей семнадцать тысяч русских разбили наголову сто пятьдесят тысяч турков[121], он сказал, что кривые побили слепых, забыв, как кажется, о том, что не более двенадцати лет пред тем названные им кривые доказали под Кунерсдорфом, что они умели бить не одних слепых, но и тех, кои, по русской поговорке, глядели в оба – голубые, большие и полные гения. Чтобы сильнее почувствовать неприличность сей шутки, надобно прибавить и то, что тот же самый Румянцев, который разбил турков под Кагулом и коего Фридерик назвал кривым, был виновником и Кунерсдорфской победы, в коей король лишился двадцати тысяч из сорока тысяч человек, составлявших его армию, и ста семидесяти двух орудий, то есть почти всей своей артиллерии. В описании сего сражения чужеземцы говорят, что Лаудон ударом австрийской кавалерии исторг лавр победы, клонившийся уже на сторону Фридерика, и умалчивают о Румянцеве, – но известно, что Лаудон с австрийскою, а Румянцев с российскою конницами, ударив в одно мгновение и плечо о плечо на пруссаков, смяли их и решительно обратили успех на сторону союзников. Вот как было, а не так, как пишут завистники российского оружия.

Что касается до Потемкина, то нет оскорбительных эпитетов, нет клевет, от коих пощадили бы чужеземные писатели сего превосходного государственного человека! Нелепостям, вымышленным насчет его, нет числа! Между прочими недавно случилось мне заметить в одном известном и весьма уваженном сочинении, а именно в «Истории возрождения Греции» г. Пуквиля, что Потемкин велел основать вдруг двести сорок городов в Азовской губернии. Двести сорок городов основать вдруг! Как назвать сей порыв поэтико-арифметический? Гипербола преклоняет колена пред сей Гюлливеровой выходкой! Этот же самый Пуквиль в том же сочинении описывает обыкновенную одежду Потемкина следующим образом: «В шелковом кафтане серого цвета, в светло-зеленом (vert de pomme) нижнем платье, в сапогах желтых сафьяновых; волосы, небрежно повязанные бантом и покрытые соломенною шляпою, обвязанною в тулье широкою лентою нежно-голубого цвета, которой концы падали на плеча его, что давало ему вид селадона…»