Я осмотрел поставленные паруса, и мне сделалось жутко: кроме нескольких новых, привязанных в Мурманске, старые, заслуженные паруса «Товарища» до того износились, что вдоль швов просвечивали насквозь, несмотря на громадную первоначальную толщину парусины. Кое-где оказались проеденные крысами дыры. Немедленно началась починка одного паруса за другим, которая протянулась потом вплоть до Англии.

Да, с такими парусами нельзя было не только форсировать, что бывает порой так необходимо парусному кораблю у подветренного берега, но их просто приходилось заблаговременно убирать перед всяким штормом и непроизводительно терять ход.

Ветер свежел и дул с запада. Барометр падал. Надо было уходить подальше от Нордкапа.

3, 4 и 5 июля мы штормовали под нижними марселями и фоком. Несмотря на то что мы начали уменьшать паруса заблаговременно, все-таки штормом сразу порвало грот и фор-стеньги-стаксель. Удовлетворительные на вид, но сопревшие и трухлявые снасти бегучего такелажа лопались одна за другой. Их приходилось заменять запасными, которые были немногим лучше.

И матросы и ученики работали хотя и не очень умело, но, в смысле энергии и желания работать, выше похвал.

Ночью 6 июля ветер начал стихать и отходить к северу. Прибавили парусов и начали медленно спускаться к югу, идя вдоль норвежских берегов, но на почтительном от них расстоянии.

Норвежские берега, при западных ветрах, для большого парусного корабля очень опасны. Они скалисты, обрывисты, усыпаны отдельными камнями и глубоко изрезаны узкими извилистыми фиордами. Гольфстрим, направляясь вдоль этих берегов к северу, перебивается приливными и отливными течениями и образует толчею и водовороты, самым известным из которых считается Мальстрем у Лофоденских островов.

С 11 июля барометр вновь начал падать. Падение предвещало шторм ураганного характера, и мы боролись с ним в течение двух дней.

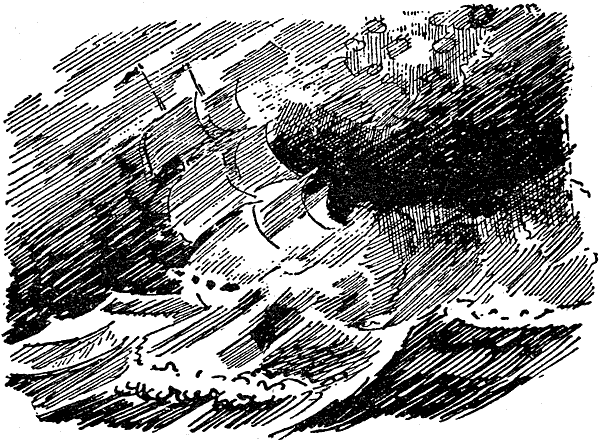

Сила ветра доходила до десяти баллов. Громадные волны цвета индиго, с широкой бахромой голубоватых шипящих гребней, с тяжелым гулом неслись на корабль и время от времени обрушивались на верхнюю палубу.

Штурманская рубка была совершенно залита водой. Корабль клало до 40° под ветер и 25° на ветер. Размахи были ужасны. Невозможно было стоять на ногах, не вцепившись мертвой хваткой в поручни или в какой-нибудь неподвижный предмет. Впрочем, произведенная в Мурманске отгрузка части камня на вторую палубу сильно помогла. Размахи корабля были сравнительно плавны, и удары волн в борта, хотя и жестокие, ничего не ломали и не сносили. Но обнаружилась другая беда: рулевой аппарат, который порядочно постукивал еще в то время, когда мы шли под буксиром, так расшатался и так отчаянно стучал, что я боялся, что он разлетится вдребезги. Руль, рулевые петли, румпель, — все было в порядке, но механический привод к штурвалу так износился, так стерлись от многолетней службы зубчатки и шестерни, что все ходило ходуном и невероятно стучало. Заведенные в помощь рулевому аппарату тали из трех с половиной дюймового нового троса не выдерживали и лопались. Их немедленно заменяли другими.

От 69-й параллели нас отбросило на целый градус севернее, и 16 июля мы оказались на той же параллели, на которой были 10-го, но зато нам удалось все-таки продвинуться на полтора градуса к западу.

Что же делали в это время ученики и команда?

На высоте 10–15 сажен[74] над палубой, упершись ногами в подвешенные под громадными реями «Товарища» специальные проволочные снасти — перты, прижавшись изо всех сил животом и грудью к реям и просунув руки в прикрепленные на реях для этой цели веревочные кольца, они крепили, отдавали, привязывали, отвязывали и меняли паруса. Тяжелая, намокшая, надутая жестоким ветром, неподатливая, как лубок, парусина требовала для обращения с собой нечеловеческих усилий. Кровь сочилась из-под ногтей. Кожа трескалась на ладонях и сгибах пальцев. Клеенчатые куртки и надетые под ними пальтишки и пиджаки не спасали от дождя. Приходилось работать на реях в полулежачем положении. Жестокий ветер задирал подолы на шею, и холодный, неумолимый дождь хлестал по спинам, заливался в штаны и проникал вдоль ног в купленные в Мурманске рыбачьи непромокаемые сапоги…

Никто не роптал и никто не жаловался. Зарождалось даже бодрое юношеское соревнование между отдельными вахтами.

В кубрике только и было разговоров:

— А третья-то вахта марсель переменила скорей первой. Хвастуны вы, первая вахта, а как на деле, так работаете, как мокрые тараканы.

— А вы что? Сухие тараканы, что ли? Когда вы работали, так ветер в это время сдал немного, больше ничего. Да и разница-то всего на пять минут вышла.

— Ну ладно, придем в Англию, так посмотрим, которая вахта на своей мачте вперед с парусами управится…

Я только радовался, что первые штормы «Товарищу» пришлось испытать при незаходящем полярном солнце, в мутном, но непрерывающемся дневном свете. При всем энтузиазме и самоотвержении нашей молодежи, я не думаю, чтобы при тех парусах и снастях, с которыми мы вышли из Мурманска, «Товарищ» благополучно управился бы, если бы эти штормы ему пришлось переживать в темные, беспросветные, безлунные и беззвездные ночи.

Мы шли лавировкой, и, помимо постоянной работы по уборке, постановке и перемене парусов, приходилось время от времени вызывать всех наверх для поворотов. Когда, сгрудившись на палубе у брасов, под веселое улюлюканье блоков, с веселыми прибаутками и обрывками песен, ребята тянули снасти и вкатившаяся волна накрывала их с головой, они только фыркали, как тюлени, и весело ругали старый, седой, не в меру расходившийся океан.

Наш радиотелеграфист Виктор Петрович Семенов все время сидел в своей каюте, наполовину залитой водой, высоко поджав босые ноги к перекладине под сиденьем стула, и возился со своим игрушечным аппаратом. Но результаты его работы до сих пор оставались тайной и для меня, и для всего комсостава корабля.

Однажды, за обедом в кают-компании, я высказал удивление, почему мы не получаем метеорологических бюллетеней с норвежских станций.

— А кто вам сказал, что мы их не получаем? — ответил обиженным тоном радист. — Я их аккуратно два раза в день получаю, они у меня все в журнале записаны.

— Так что же вы их мне-то не сообщаете?! — вскипел я.

— А вы меня о них спрашивали?..

На следующий день я узнал другую новость: мы можем принимать радио, а наше радио не могут принимать ни береговые станции, ни другие суда. Радиоволна нашей игрушечной станции оказалась всего в 300 метров, и удлинить ее мы не могли. Нормальная длина волны морских установок — 600 метров… И станция, и радист стоили друг друга!

После приказа о том, чтобы все, что принимает наша радиостанция, немедленно сообщалось мне, мы стали получать и метеорологические бюллетени, и газетные новости, и чужие телеграммы. Когда впоследствии погода исправилась, то по вечерам наш радист стал приглашать даже членов кают-компании слушать радиоконцерты. Приемник у нас оказался хороший.

Как-то два дня подряд нас вызывала бергенская станция, сообщая, что на «Товарищ» есть телеграмма. Наша станция все время отвечала: «Слушаем, просим передать текст», но Берген нас не слышал. В конце концов мы получили эту радиограмму через одну маленькую норвежскую станцию со следующим предпосланием: «Уловив случайно ваши бесплодные попытки связаться с нашими станциями, я настроил свой приемник на вашу волну в 300 метров, можете ежедневно от 16 до 18 часов передавать свои радио через меня».

Мы довольно долго пользовались услугами этого норвежского благодетеля, и я успел передать через него служебное донесение о положении и местонахождении судна и коротенькое радио своей семье.

17 и 18 июля, в широте 66° северной и долготе 10° восточной, мы испытали еще один зюйдвестовый шторм, но уже меньшей силы.

От 18 до 26 июля шли лавировкой к югу, вдоль норвежских берегов, неся все, или почти все, паруса и имея от 4 до 6 миль хода.