Аквариум наполнился учениками, которые сначала сновали на занятия и обратно, останавливались, чтобы поспорить, а в конце концов и вовсе бросили школу. Группы людей массово переходили на сторону осажденных морских пехотинцев только для того, чтобы столкнуться с растущей группой антивоенных студентов. Люди входили и выходили весь день, высыпая на Diag и газоны за его пределами. Мы с Риком раздавали информационный бюллетень по краям Аквариума, каждый из нас с удовольствием вступал в небольшие споры по краям толпы, не сводя восхищенных глаз со Стэна, оказавшегося в центре бури. Когда Рик подслушал, как студентка в юбке «Пендлтон» и кардигане с золотой булавкой в виде круга на шее и значком женского общества над левой грудью попросила свою подругу не утруждать себя разговорами с нами, потому что, как она сказала, они пара нью-йоркских евреев, которые просто повторяют то, что написано в этом дурацком информационном бюллетене, – мы раздулись от гордости. «Неужели наш звук настолько хорош?» – мы задавались вопросом, пораженные.

Дебаты проходили над нами, вокруг нас и сквозь нас. Вьетнам становился для меня больше, чем точкой на карте. Это была земля с историей и географией, границами, как и везде, что-то, на что можно было посмотреть и найти. Во Вьетнаме местоположение оказалось извилистым. Оно включало в себя такие измерения, как надежды и страхи, страстные желания и ужасы, личное, интерпретируемое. Самая правдивая карта Вьетнама для американцев вскоре предстала бы в виде нацарапанных психических шрамов, калейдоскопа извилистых тропинок и безграничных горизонтов. Таким образом, Вьетнам стал бы местом как снаружи, так и здесь.

Рути подарила мне книгу фотографий, изображающих повседневную жизнь Вьетнама, большие цветные снимки, на которых изображены серо-голубые буйволы, опустившие головы, растопырившие рога, тяжело барахтающиеся в грязи с провисшими в воде животами, маленькие мальчики с бамбуковыми палками на спине; мужчины, раскидывающие огромные сети по изумрудным полям, собирающие сверчков для птиц, которых они продают на рынке; вереница женщин в конических шляпах, защищающих от солнца, по колено в воде, ритмично кланяющихся, чтобы посадить молодые побеги риса; толпа детей с черными глазами; сияющие круглые лица, с шумом вырывающиеся на грязную дорогу в погоне за цыплятами; река мотоциклов, несущихся по старой части Ханоя, младенцы, сидящие на рулях, дедушки, цепляющиеся за задние сиденья, все едут, едут. Люди соскакивали со страниц и смотрели на меня, трепетные и живые, некоторые казались древними, как драконы, другие – молодыми, как бледные ростки, пробивающиеся из рисовых полей, все они излучали сентиментальность, каждый был объектом моего растущего романа. Не знаю почему, но через некоторое время я почувствовал, что знаю их каждого в отдельности. Неправда, конечно, но они казались мне сверхреальными, больше, чем людьми. И я почувствовал, что война обостряется, каковой она и была на самом деле, и ведется лично от моего имени молодыми парнями, которых я знал, которые могли бы быть на моем месте. Сейчас я ничего не хотел, кроме как покончить с войной, покончить с ней сейчас же.

Вьетнам находился в изоляции, и тогда в Соединенных Штатах не жило ни одного вьетнамца; все, что производилось в Ханон, было слегка контрабандным. Книга Рути пришла через Париж, большая часть литературы, пуговиц и книг Стэна – через Ванкувер. Стэн приклеил копию совсем другой фотографии к одному из своих плакатов, поначалу довольно невинной, постепенно непонятной и внезапно ошеломляющей: четверо американских мальчиков, стоящих на коленях на солнце, с обнаженной грудью, широко улыбающихся, расположившихся на траве в обрамлении тропических растений и деревьев, четверо советников в зеленых беретах, посланных обучать вьетнамцев-антикоммунистов. Это было похоже на знакомый снимок из ежегодника команды по плаванию, или футбольной команды, или капитанов бейсбола – свежеокрашенные, торжествующие ребята. Один из них был похож на Барфлая, другой – на моего брата Тима. Черт возьми, один из них был похож на меня. Но как раз там, где должны были быть золотые кубки или кедровые таблички, прямо перед ними, сейчас они держат в руках отрубленные человеческие головы с вечно открытыми тусклыми невидящими глазами, отрезанные уши, нанизанные на декоративный ошейник, который носит на шее один улыбающийся ребенок. Голова на коленях этого ребенка тоже гротескно улыбнулась, и у меня закружилась голова. Я вспомнил Маркса из подготовительной школы, неуклонное разоблачение присущего этой системе варварства, по мере того как она отворачивается от своей домашней базы, где злоба иногда может принимать респектабельные формы, в сторону колоний, где она обнажается. Здесь были парни вроде меня, которых превращали в монстров; здесь была обнаженная Америка, без притворства, голая и открытая на земле, выставленная на обозрение каждому прохожему. У меня закружилась голова.

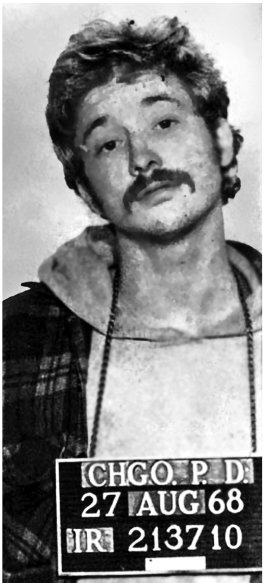

Билл Айерс

Противостояние в Аквариуме разлившейся рекой перетекло в учебный класс, перенося меня по каскадам воды из комнаты в комнату, из зала в зал, отражаясь от валунов. В одном лекционном зале Роджер Ванилла, местный анархист, утверждал, что если вы признаете существование экспертного класса, вы вбиваете гвоздь в крышку гроба демократии. «Не следуйте за лидерами!» – кричал он.

– Это война мечты, – продолжил он, и в этой войне все равны и все свободны. Он говорил о тактике, объясняя в пылкой обличительной речи, что все системы являются спекулятивными, основанными на предполагаемой норме, и, следовательно, могут быть разрушены при серьезном задействовании нашего воображения.

Глава вторая

Мы разожгли костер на Diag, и сотни нас – анархистов и уличных активистов, радикалов и рокеров – не ложились спать, пели и разговаривали. Рон Сент-Рон появился в облаке дыма.

Конечно, Рон Сент-Рон не было его настоящим именем, но, как и у многих молодых людей, включая его соседа по комнате Роджера Ванилла, у него был переходный период, и для него процесс переосмысления включал в себя новое имя. Он прошел путь от Рона Синклера до Рона Сент-Клера, а теперь еще и это.

– Во-первых, – сказал он, – мне хочется произнести свое имя дважды, Рон, Рон, а во-вторых, мне нравится, как оно звучит – Рон Сент-Рон. Это напоминает мне Бонда, Джеймса Бонда.

Он сделал паузу, глубоко затянулся и быстро проговорил остальное тонким голосом на пределе своих возможностей: «Плюс ко всему, я хочу когда-нибудь стать святым, но я не хочу ждать своей смерти, потому что после твоей смерти может быть запрещено заниматься сексом – кто знает? – и не только мне нравится это, но я думаю, многим, многим девушкам могла бы понравиться идея заняться сексом со святым». Он громко выдохнул, сделал еще одну затяжку и мило улыбнулся, его широкое лицо приобрело цвет вкусного яблока.

* * *

Я был совершенно спокоен к тому времени, когда заметил, что Боб Мозес находится среди нас, в центре большого круга, и говорит тихо, но как-то обращаясь ко всем нам. Я знал, что это Мозес, хотя никогда не видел его раньше и понятия не имел, что он будет здесь сегодня вечером. Я достаточно часто видел его фотографии – Мозес возглавляет марш в округе Лондес, штат Алабама, Мозес регистрирует выборщиков для голосования, Мозеса сажают в тюрьму – и он уже был известен как мужественный чернокожий лидер SNCC. На самом деле было странно, что он вообще оказался здесь, но это были странные времена, и я никогда не сомневался в этом. Я чувствовал себя странно, стоя на расстоянии вытянутой руки от живого героя, удивленный тем, что он такой молодой и маленький – как я, среднего роста и телосложения, в очках в роговой оправе, джинсах и джинсовой куртке.

Мозес был непритязателен во всех отношениях, но тем не менее его слова производили впечатление. Справедливость и мир – близнецы, тихо сказал он той ночью, порожденные одним и тем же желанием, точно так же, как война – близнец расизма. Чтобы завоевать мир, нужно бороться за справедливость. Он сказал, что его война была не против вьетнамского народа, а против целой системы, которая вела войну против народа Вьетнама и другую разновидность войны против его собственного народа в Миссисипи. Я был под кайфом, это правда, но слушание Мозеса укрепило для меня связь, которая накапливалась неделями – я внезапно почувствовал себя перенесенным, когда увидел, как это расплывчатое и бесформенное нечто начало обретать форму и материализовываться, и, сложив одно и два вместе, с потрясением осознал, что в этот момент я стоял в центре неуловимого движения, которого я искал.