Детский лепет по сравнению с тем, что публиковали русские писатели ревущих девяностых. Не верите? Легко проверить. Перечитайте «Цветы зла» Бодлера. Запрет на публикацию «непристойных» стихов сняли. Кажется, в середине прошлого века. Сколько бы сегодня собрали штрафов с писателей «за нарушение норм общественной морали»! С одного поэта Орлуши, моего давнего приятеля, сотни тысяч рублей. Помните его знаменитое «Отчего у человека грустное…?» Нет, не лицо. В моем сегодняшнем тексте, повторюсь, мата и скабрезных сцен вы не найдете. Тоже часть изобретенного метода. Так… иногда народные словечки кое-где всплывут поплавками. Как же без них рыбачить? В свободное от своей сильно востребованной в Интернете поэзии время Орлуша переводит Киплинга в подлиннике. Мы с Орлушей любили беседовать на поэтические темы. Жаль, что в последние годы стали редко встречаться.

В свою антологию Ерофеев включил повесть Виктора Астафьева «Людочка». Про то, как деревенская девушка Людочка окончила десять классов и уехала в город искать свою судьбу. Устроилась в парикмахерскую. В загаженном парке ее изнасиловали авторитет Стрекач и местная шпана во главе с Артемкой по кличке Мыло. Людочка нравилась Артемке, и он сначала запретил хулиганам-отморозкам ее трогать. Но против Стрекача восстать не смог. Людочка повесилась на веревке от деревенской торбы. А раньше веревка висела на ее люльке. Со Стрекачем рассчитывается отчим Людочки, тракторист леспромхоза, в недавнем прошлом настоящий пахан. Он бросает Стрекача в сточную канаву с кипятком. Вода бьет из ржавых труб, проложенных в парке. Страшная правда жизни. На мой взгляд, рассказ Астафьева не вписывается в концепцию «Русских цветов зла». В поступке отчима, вернувшегося к простой и правильной жизни в деревне, я увидел забрезживший свет надежды. Чем и была всегда сильна литература Отечества. Хотя и здесь надежда спорная. Бывший урка учит урку нынешнего.

Сейчас мы делаем катбэк (cutback) – трюк, при котором серфер уезжает далеко от гребня волны, но потом резко разворачивается и едет обратно. Чтобы не барахтаться где-то между волнами, а лететь по самому краешку! Не дай бог, если случится вайп-аут. С ручками-головками уйдешь под воду. И никого мы не дропнем, то есть не перебежим дорогу. И не надо думать, что автор подкован только теоретически.

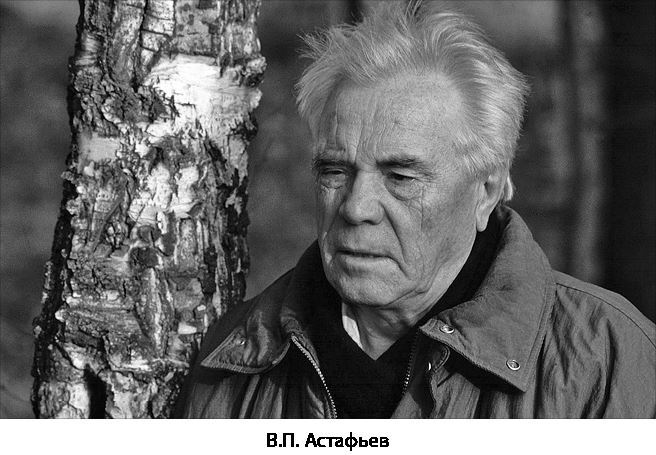

…Правильнее всего начать мой опус с деревни Овсянка на Енисее. Мы пришли туда осенью на плоту «Панорама-Собеседник». «Панорама» – чехословацкое издательство, «Собеседник» – советский еженедельник. Невероятно популярный в конце прошлого века. Совместная советско-чехословацкая экспедиция. Мы шли на Диксон. Как и все уважающие себя полярники, мы называли остров Диксон. С ударением на букве «о». Простоватый мужик, с лицом, изрезанным глубокими складками, был одет в вязаную кофту с шалевым воротником. Уже падали первые осенние листья. Я подумал, что лицо Астафьева похоже на такой же осенний лист. Прожилки вокруг глаз. Он встречал нас у калитки домика с голубоватыми ставнями. Астафьев Виктор Петрович. Он согласился дать интервью чешским кинодокументалистам. Сын Астафьева, Андрей, в августе 1968 года ранним утром на танке входил в Чехословакию. Сын служил в Группе Советских войск. Колонна подошла к части. Солдатики-чехи выскочили из казарм и в исподнем висли на ограде. Ворота были заперты на засов. Андрей вспоминал: «Они висели на решетках, как ангелы в белых рубахах. У нас было муторно на душе».

В Овсянку мы приплыли двадцать лет спустя после Пражской весны. Мы вошли в скромный дом писателя. Астафьев стал обращаться ко мне по имени Шура. Так в детстве меня звали родители – Шурка, Шурик…. Однажды учительница географии – она жила с нами по соседству, вызвала меня к доске и сказала: «Сегодня поплывем на Острова Зеленого Мыса! За штурвалом нашего корабля Шурик…» Учительница была молодая и красивая татарка. Я был в нее тайно влюблен. Пацаны засмеялись. Шурик-ханурик. И еще одно рифмованное словечко из интернатовского лексикона. Санька – имя мальчишеское. А Шурка – чаще девчачье. Хотя и Сашек в деревнях звали Шурками. Сашура – вот тебе и Шура. Я спросил Астафьева: «Виктор Петрович, а почему вы меня называете Шуркой?» При встрече с писателем у калитки инструктор Красноярского крайкома комсомола представил меня официально: «Заместитель главного редактора еженедельника “Собеседник”, директор советско-чехословацкой экспедиции с русской стороны – Александр Иванович». И вот – Шурка. Астафьев пояснил: «А у деревенских всегда просто: Шурка, Витька, Манька…» Мария Семеновна, жена Астафьева, стояла рядом. Колюче посмотрела на мужа. Жены классиков со временем становятся… Вот какими они становятся? И только ли жены Толстого, Астафьева и Бунина? Андрей, сын Астафьева, рассказывал, что Виктор Петрович его и советских солдат, вошедших в Чехословакию, называл оккупантами. При поступлении в университет, после службы, Андрея «пинали все кто ни попадя, мол, руки у тебя в крови по локоть, тут тебе не место. Говорить о том, что стрелял только в воздух, было бессмысленно. Спасибо декану – заступился».

В доме Астафьевых пахло мятой. Или полынью? Помню точно – свежестью. Почему Виктор Петрович сказал, что его сын и наши солдаты – оккупанты? Ведь они пришли защищать социализм! Почему он, мыслитель и пророк, не догадался? Все догадались, а он нет… Социализм с человеческим лицом. Так тогда говорили: «Мы пришли в Чехословакию защищать социализм с человеческим лицом». В социализм с человеческим лицом лично я долго верил. Но… Всегда возникает противное «но». Вылазит, где не нужно. Разве бывает социализм, скажем, с лицом волчьим? Или с мордочкой хорька? Вот в чем тут дело. У волка вообще-то тоже не лицо, а морда. Значит, социализма с мордой вообще не бывает. Вот «мурло капитализма» – другое дело. В газете «Правда» так писали. Еще личина. Личина компрадорской буржуазии… Как Астафьев понял, что зовут меня совсем не Александр Иванович? Шурка с Нижнего Амура, внук беглого каторжанина, пришел к нему осенью в дом. А никакой не директор чешско-советской экспедиции.

Был еще директор с чешской стороны – Яромир Штетина. Мирек, как мы его звали. Сын дипломата.

Астафьев оказался не только замечательным рассказчиком, но и прекрасным слушателем. На второй день наших застольных разговоров он спросил меня: «Ты, кажется, пишешь?» Я пробормотал что-то про повесть о детстве. Не совсем законченную. Виктор Петрович сказал: «Пришли мне, я почитаю». Мария Семеновна, не спускающая с мужа глаз – «не больше трех рюмок!», – уже недобро посматривала на всю нашу гоп-компанию. К Овсянке подступали холода, мы были одеты в свитера, входившие тогда в моду сапоги-дутыши и теплые комбинезоны. Конечно, сами себе мы казались полярниками. С дирижабля «Италия». Или с ледокола «Челюскин». С ледокола даже лучше. Ведь мы шли на Диксон. С ударением на «о». Повторяю специально. Редактора прошу не вычеркивать. В нынешнем повествовании, написанном методом не всегда связанных друг с другом осколков памяти, повторы обязательны. Как припевы в песне. Они придают моему опусу некоторую стройность. Больше нужную не автору, а читателю. Они как форточки в домике на площади. Может быть, даже в Праге, недалеко от башни со знаменитыми часами. Не важно, где живет сочинитель. Важно, чтобы в его доме было много воздуха. И пахло мятой. Или полынью.

Валерий Петрович Симонов, мой забайкальский дружок-баянист, всю жизнь проработал большим руководителем. Он служил главным редактором нескольких газет. Сейчас он главный редактор газеты «Труд». И он всю жизнь писал стихи. И редко кому их показывал. Не считал себя поэтом. И до сих пор не считает. Между прочим, зря. Он, по-моему, настоящий поэт-лирик. У него нет проходных тем. Его темы – любовь, измена, верность, смерть… У Симонова есть стихотворение про пилота, попавшего в авиакатастрофу. Парашют утонул в полынье. Летчик идет по тундре, и снег скрипит под его унтами. Всего три четверостишия. Стихотворение называется «Северная повесть». Некоторым прозаикам в романах не удается передать то, что Симонов передал в трех четверостишиях. Поэзия обреченности и вечной печали редко кому удается. По возможности я его стихи печатаю в газете «Вечерняя Москва». Симонов мне не верит. Он подозревает меня в необъяснимом преувеличении его таланта. Недавно, на заседании нашего Пень-клуба, прозвучало: «Преувеличивает карикатурно…» Я перечислил Симонова в одном ряду с Визбором и Шпаликовым. Не знаю… В поэзии усредненности и фальши быть не может. Перечислил бы кто-нибудь меня в одном ряду с Чеховым, Олешей и Довлатовым! Я бы тогда совсем перестал выпивать. Впрочем… Громко сказано – выпивать… Разве что с гниловатого арбатского морозца рюмочку-другую тяпнешь. С тем же Симоновым. Или по бокальчику сухого итальянского вина с Лепским.