Первый шанс

Итак, идея использовать современные методы микроскопии для прояснения картины себя оправдала: наконец-то у меня появилось множество достоверных данных о звезде, не говоря уже об эффектных снимках. Теперь предстояло тщательно описать результат: подсчитать органы Эймера, измерить их, оценить плотность их распределения на каждом из отростков и составить схему этого распределения. Эта методичная работа может показаться скучной и малозначимой. Но на самом деле это одна из важнейших составляющих научного исследования: именно на этом этапе мы зачастую случайно видим что-то такое, что становится первым шагом на пути к открытию.

Для меня такой случайной находкой стал тот факт, что между всеми отростками звезды имеется полоска кожи, свободная от органов Эймера4, причем даже там, где отростки отходят от основания звезды вместе. Стало быть, каждый отросток представляет собой самостоятельную сенсорную единицу, своего рода вибриссу. Размышляя над этим, я вспомнил, как в Мэрилендском университете нам рассказывали о вибриссах мышей и особых «картах» в неокортексе.

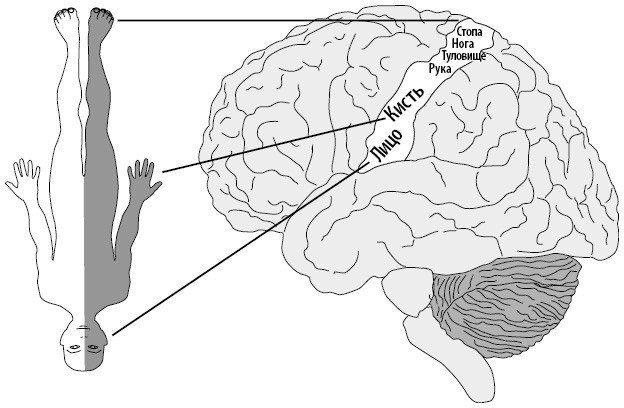

Новая кора, или неокортекс, – это часть головного мозга всех млекопитающих (и только млекопитающих), которая покрывает полушария и поделена на множество зон с различными функциями. И у каждого млекопитающего соматосенсорная, то есть осязательная, зона представляет собой своеобразную карту его тела. Представьте себе крошечного человечка, вытянувшегося вдоль вашей новой коры вниз головой (его называют латинским словом «гомункулус»). В принципе, так и устроена карта, но, как правило, на каждое полушарие мозга проецируется только одна половина тела (правая половина тела – на левую половину мозга, и наоборот), поэтому вам нужно представить себе половину человека, лежащего вверх ногами. Карикатурное на вид изображение гомункулуса, вытянутого вдоль соматосенсорной коры в средней части головного мозга, есть в каждом учебнике по введению в нейробиологию. Первую карту осязания человека составил нейрохирург Уайлдер Пенфилд. Он точечно стимулировал неокортекс пациентов электрическим током и выяснял, какая часть тела реагирует на стимул.

2.2. Карта человеческого тела в соматосенсорной коре с представлением гомункулуса (лат. «маленький человек»). Подобные карты имеются в первичной соматосенсорной коре (S1) у всех млекопитающих

Мозг – структура, мягко говоря, сложная, и составление таких функциональных карт обычно требует скрупулезной записи нейронной активности или же применения стратегии Пенфилда. Однако в мозге мыши есть особая зона, которая стала настоящим подарком для исследователей неокортекса. Она называется баррельной корой, поскольку состоит из особых бочкообразных структур (баррелей), каждая из которых четко видна на фоне окружающей нервной ткани и состоит из множества отдельных нейронов5. И каждый из этих баррелей соответствует одной вибриссе на противоположной стороне морды. Проще говоря, карту вибрисс на мозговой ткани мыши можно увидеть своими глазами (если, конечно, правильно подготовить препарат). И это очень важно.

Баррельная кора мыши – хрестоматийный пример соматосенсорной зоны. Но это еще не все. Четко различимая карта вибрисс на неокортексе мышей и крыс стала так называемой модельной системой для изучения функций этой области мозга и позволила сделать множество открытий. Баррельной коре посвящено более тысячи научных публикаций, пара книг и ежегодная конференция, которая так и называется – Barrels.

2.3. Вибриссы и ткань головного мозга мыши. Каждой вибриссе соответствует овал, видимый на неокортексе мыши, а вместе эти овалы составляют точную карту мышиной морды. Эта особенность сделала мышь идеальной моделью для изучения осязания

Признаюсь, когда я только начал рассматривать звезду под микроскопом, то обладал лишь остаточными знаниями об этой особенности мышиного мозга. И все же эти знания, хоть и с натяжкой, позволили мне отнести к себе знаменитое изречение Луи Пастера: «Удача улыбается подготовленному разуму». Но у меня есть и собственный афоризм, который может вам пригодиться: «Не сдавайте свои учебники букинистам!» У меня все еще хранился учебник по нейробиологии («От нейрона к мозгу»[6], второе английское издание, 19846). Я отыскал изображение баррельной коры, и пока я в него всматривался, в моей голове забрезжил свет. Что, если на неокортексе крота можно увидеть карту звезды, подобную карте вибрисс у мыши? Вот было бы здорово! К тому же это почти наверняка привело бы к новым открытиям функций и особенностей неокортекса.

Я поделился этой мыслью с Гленном, и он одобрил продолжение исследований. Правда, для визуализации на неокортексе баррелей (или их аналогов у звездоноса) необходима специальная обработка ткани. Это на удивление редкий навык даже среди опытных нейробиологов. Чтобы правильно разрезать кору сверху донизу, для начала ее нужно ловко отделить от подлежащих структур и аккуратно расправить. Мы такими методами не владели. К счастью, Гленн знал, к кому обратиться за помощью: к Джону Каасу из Университета Вандербильта. Он написал о неокортексе столько, что хватило бы на целую книгу. Я отправил бы ему письмо по электронной почте, но такой роскоши у нас тогда не было. Так что я написал ему обычное письмо. В ответ он тоже написал обычное письмо, в котором пригласил меня в свою лабораторию.

Увидеть – значит поверить

Университет Вандербильта расположен в Нэшвилле, примерно в тридцати часах езды по трассе I-40 из Сан-Диего в сторону коттеджа Кармайна. В этот раз, рассчитывая произвести впечатление, я не стал полагаться на удачу, так что снял копии с нескольких статей Джона и начитал их на магнитофон. Получилась своеобразная аудиокнига на кассетах. В дороге я успел прослушать все новейшие неокортексные хиты и немного из классического репертуара. Может, это и был апофеоз занудства, но эффект вышел примерно как у Нео из «Матрицы» с навыками кунг-фу; правда, в моем случае загрузка заняла куда больше времени.

Выяснилось, что волноваться мне было не о чем. Как и Гленн, Джон оказался дружелюбным и отзывчивым человеком, не кичившимся своим статусом. Он видел меня впервые в жизни, однако пригласил остановиться у себя. И вот мы уже сидели у него на кухне, пили пиво, говорили о мозге, о влиянии политики на науку, а потом и о более философских вопросах. В конце концов мы добрались до темы, которой я пренебрегал все студенческие годы: университетского баскетбола.

На следующий день, уже в лаборатории, я рассказал Джону о своем исследовании, показал детальные снимки звезды и едва различимые границы между отростками. Джон сказал, что поиск интересующих меня структур на неокортексе крота – плевое дело, так что я в тот же день отправился на пенсильванские болота, и уже через две недели мы впервые увидели мозг звездоноса.

Этап окрашивания препарированного и расправленного неокортекса полон того же предвкушения, что и загрузка образца в электронный микроскоп, но результат, конечно, сильно отличается по масштабу. Хотя электронный луч и позволяет получить максимально возможное увеличение, плоский срез лучше всего рассматривать по старинке, с помощью диапроектора. Но пусть вас не обманывает простота этого прибора. Если вы все сделаете правильно, то сможете спроецировать на лист бумаги и показать всему миру ткань, которую не увидеть невооруженным глазом.

Первые срезы я просматривал на выходных. Я увидел темные полосы, расположенные в виде звезды, именно там, где мы ожидали их увидеть. Проецирование коркового узора на бумагу особенно удобно тем, что его можно обвести карандашом, что я сразу и проделал с несколькими образцами. Ну а потом я запрыгнул в машину и поехал к Джону, чтобы нахально прервать его субботний отдых. Еще не войдя в дом, я начал показывать ему рисунки. Мы стояли на крыльце и обсуждали увиденное с одинаковым воодушевлением.