Например, как вычислить юлианскую дату основания города, от которой отсчитываются даты интересующих нас событий?

Конечно, если некоторые из описанных событий уже известны нам по другим, уже датированным летописям, это позволяет «привязать» события к современной шкале отсчета времени. Но если такое отождествление не удается, то задача датировки усложняется. При этом может оказаться, что описываемые в найденной летописи события нам уже фактически известны. Однако их описание пока по внешности неузнаваемо, поскольку летопись написана на другом языке, летописец употребляет совсем другие имена, прозвища, географические названия и т. п. Поэтому полезно располагать методикой эмпирико-статистического характера, которая иногда позволяет датировать события на основании формальных количественных характеристик исследуемого текста.

Предположим, что исторический текст X разбивается на куски, фрагменты X(t), каждый из которых описывает сравнительно малый по длине промежуток времени, например год (или десятилетие) с номером t. Примеры таких текстов многочисленны. Таковы погодные летописи — то есть описывающие события год за годом, «по годам». Таковы дневники, многие исторические произведения, учебники и монографии по истории. Куски, фрагменты X{t) мы будем условно называть «главами». Они естественно выстраиваются в хронологическую последовательность, согласно внутренней относительной хронологии данной летописи. Во многих исторических текстах подобное «разбиение на главы» — каждая из которых описывает свой отдельный год — присутствует в явном виде. Таковы, например, многие русские летописи, в том числе знаменитая Радзивиловская летопись (Повесть Временных лет). Такова, например, известная книга Liber Pontificalis («Книга Понтифексов» — список жизнеописания Римских Пап средних веков) — это труд Т. Моммзена «Gestorum Pontificum Romanorum» (1898).

Разнообразные характеристики объема информации, сообщаемой летописью Хо годе с номером t, могут быть измерены, например, так:

1) vol X(t) = количество страниц в «главе» X(t). Это число назовем объемом «главы» X{t). Объем может равняться нулю, если год t вообще не описан в летописи X, то есть пропущен. Вместо количества страниц можно, конечно, подсчитывать число строк, число знаков и т. п. Это не влияет на идею и на применение методики.

2) Количество упоминаний года t во всей летописи X.

3) Количество имен всех исторических персонажей, упомянутых в «главе» X(f).

4) Количество упоминаний какого-то конкретного имени (персонажа) в «главе» X(t).

5) Количество ссылок в «главе» X(t) на некоторый другой текст.

Запас подобных количественных характеристик достаточно велик и весьма важен. Каждая характеристика, как мы видим, приписывает каждому году t, описанному в летописи, определенное число. Разным годам будут отвечать, вообще говоря, разные числа. Поэтому объемы «глав» X(t) будут, вообще говоря, меняться с изменением номера (года) t. Последовательность объемов vol X(A),… volX(B) мы назовем функцией объема данного погодного текста X.

1.2. Принцип корреляции максимумов

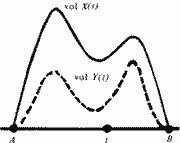

Итак, пусть некоторый исторический период от года А до года В в истории одного государства t описан в какой-то достаточно обширной погодной летописи X. То есть летопись X уже разбита, или может быть разбита, на куски — «главы» X(t), каждый из которых описывает один свой год t. Подсчитаем объем каждого такого куска, например: число слов или число знаков, страниц и т. п. Затем изобразим полученные числа в виде графика, отложив по горизонтали годы t, а по вертикали — объемы «глав», то есть vol X(t) (рис. 5.1). В результате мы изобразили функцию объема данной летописи X в виде графика.

Для другой погодной летописи Y, то есть тоже описывающей «поток событий» этой же эпохи (А, В) по годам, ее соответствующий график функции объема будет иметь, вообще говоря, другой вид, (рис. 5.1). Дело в том, что большую роль в распределении объемов играют личные интересы летописцев X и Y. Например, хроника X по истории искусств и военная летопись Y существенно по-разному расставляют акценты и по-разному распределяют объем информации по годам. Вот, например, летописец X «проигравшей стороны» описывает поражение своей армии в войне весьма скупо и сдержанно, лишь в нескольких строчках. Напротив, летописец Y «победившей стороны» рассказывает об этом же сражении очень подробно, восторженно и многословно, на нескольких страницах.

Насколько существенны эти различия? То есть существуют ли такие характеристики графиков объема, которые определяются только интервалом времени (А, В), историей государства Г и которые однозначно характеризуют все или почти все летописи, описывающие этот временной интервал и данное государство?

Оказывается, важной характеристикой графика объема vol ДО являются годы t, в которые график делает всплеск, то есть достигает своих локальных максимумов. То обстоятельство, что в некоторой точке t график делает всплески, означает, что этот год описан в летописи более подробно. Например, большим количеством страниц, чем соседние годы. Следовательно, всплески графика, то есть его локальные максимумы, указывают нам годы, подробно описанные летописцем на отрезке времени (А, В). В разных летописях Xvt Y «подробно описанными» могут оказаться, вообще говоря, разные годы.

Чем объясняется такая неравномерность в описании разных годов? Одно из объяснений таково. Летописец более подробно описал данный «древний год», поскольку от этого «древнего года» до него дошло больше уцелевшей информации. Например, больший объем старых документов, чем от соседних лет.

Схема дальнейших наших рассуждений такова.

1. Мы сформулируем теоретическую модель, то есть статистическую гипотезу, позволяющую предсказывать — какие именно годы из интервала времени (А, В) будут подробно описаны позднейшим летописцем, уже не являющимся современником описываемых им древних событий.

2. Затем мы математически формализуем эту статистическую модель, гипотезу.

3. Проверим ее справедливость на достаточно большом достоверном историческом материале XVI–XX веков.

4. Обнаружив, что теоретическая модель подтверждается в эксперименте, мы предложим методику датирования древних событий.

Пусть C(t) — объем всех текстов, написанных о годе t современниками этого года (рис. 5.2). Как и выше, построим числовой график объема на интервале времени (А, В). Конечно, точный вид этого графика С(t) сегодня нам неизвестен. Дело в том, что с течением времени первичные тексты, написанные современниками событий года t, постепенно утрачиваются. До наших дней дошла лишь какая-то их часть. График C(t) можно назвать графиком первичного фонда информации. Пусть из эпохи (А, В) современники наиболее подробно описали некоторые годы, то есть зафиксировали об этих годах особенно много информации. Причины такой «первичной неравномерности» мы здесь обсуждать не будем, так как они для нас сейчас не важны. На языке графика объема C(t) такие «подробно описанные современниками» годы будут выделяться тем, что именно в эти годы график объема делает всплески.

Спрашивается, каков механизм потери и забывания письменной информации, приводящий с течением времени к уменьшению высоты графика C(t) и к его искажению? Сформулируем модель потери информации.

Хотя с течением времени высота графика C(t) уменьшается, тем не менее от тех лет, в которые их современниками было написано особенно много текстов, — больше и останется.

Для переформулировки этой модели полезно поступить следующим образом. Фиксируем какой-то момент времени М справа от точки В на рис. 5.2, и построим график Cм(t), показывающий объем текстов, которые «дожили» до момента времени М и описывают события года t из исторической эпохи (А, В).