Материалы монографии могут быть интересны и специалистам-практикам. Использование научно-обоснованных методических подходов в практической работе позволит специалистам более эффективно планировать развивающие тренировки в формате ВИИТ. С помощью различных сочетаний комплекса переменных, определяющих направленность и силу тренировочного воздействия, тренеры смогут подбирать оптимальную величину нагрузки для каждого из спортсменов и таким образом значительно увеличивать эффективность программ спортивной подготовки.

Глава 1. История и современное состояние вопроса: интервальный метод и высокоинтенсивная интервальная тренировка

Интервальная тренировка является, пожалуй, одним из наиболее обсуждаемых и популярных методов тренировки в современном спорте, прежде всего, в его циклических видах с преимущественным проявлением выносливости. Данный метод часто рассматривается как очень мощная, эффективная с точки зрения временных затрат стратегия, стимулирующая быструю метаболическую реакцию, привлекая особое внимание благодаря высокой, многократно подтвержденной практикой, эффективности, заключающейся в способности обеспечивать сопоставимое или даже более существенное улучшение результатов за гораздо меньшее время по сравнению с тем, что требуют упражнения низкой и средней интенсивности. Требуя больших физических усилий, вызывая значительную постнагрузочную усталость, при правильном применении и адекватном восстановлении интервальные тренировки, в то же время, обеспечивают быстрое повышение уровня подготовленности и функциональных возможностей спортсмена. Метод показал свою эффективность, прежде всего, при использовании в подготовке спортсменов высокой квалификации. В то же время он находит свое применение и в работе с молодыми спортсменами, и в тренировке спортсменов-любителей, что свидетельствует о широкой целевой аудитории его применения. Интервальные тренировки могут быть включены в подготовку спортсменов разных видов спорта и базироваться на использовании разных упражнений, обеспечивая при этом разный уровень специфичности воздействия.

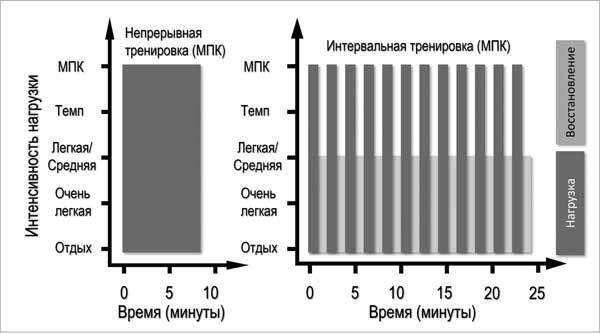

В подготовке спортсменов, специализирующихся в видах, связанных с проявлением выносливости, интервальная тренировка начала использоваться более века назад, а с 60-х годов прошлого века стала уже обычной практикой. Т. е. интервальный метод, в целом, не является чем-то абсолютно новым. Разработан он была в ходе практической работы тренеров и спортсменов, пытавшихся найти возможность выполнять большие объемы интенсивной тренировочной работы с меньшим физиологическим напряжением. Иными словами, выполняя такую высокоинтенсивную работу дробно, отдельными отрезками, разделенными интервалами отдыха, а не непрерывно, спортсмен может поддерживать высокоинтенсивный стимул дольше, с меньшим накопленным физическим напряжением и с необходимыми полезными адаптациями, специфическими для его вида спортивной деятельности (рисунок 1.1).

Первые документальные свидетельства, подтверждающие использование спортсменами и тренерами элементарных форм интервальных тренировок, относятся к началу 20-го века – до того, как был придуман сам термин. Известно, например, что в 1912 году олимпийский чемпион по бегу на 10 000 м Ханнес Колехмайнен из Финляндии уже использовал интервальную тренировку в специфичном для бега на 10 км темпе. Он тренировался, используя от 5 до 10 повторений по 3 минуты 5 секунд на каждые 1000 м (19 км/ч). Интересно, что 80 лет спустя аналогичная интервальная тренировка проводится со скоростью бега 22,7 км/ч» (V. Billat, 2001).

Самыми знаменитыми и именитыми из «пионеров» разработки и практического использования интервальных тренировок были известный финский бегун, многократный олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира Пааво Нурми, прозванный «Летящим финном» или «Королем бегунов», и его тренер Лаури Пихала. Основными элементами подготовки Нурми были ходьба, бег, гимнастика, а также интервальные тренировки (Billat, 2001). Он научился измерять свой темп и его влияние с помощью секундомера, и, как правило, никогда не бегал без секундомера в руке. Финский тренер Лаури Пихала в своей книге «TerraceTraining» (1920) подчеркнул важность баланса между нагрузкой и отдыхом в методе, основанном на чередующихся периодах работы и восстановления, который получил дальнейшее развитие в конце 1930-х годов в форме интервальной подготовки (Bourne, 2008). В 1930-х годах шведский тренер Геста Холме изобрел фартлек (Fartlek), что в переводе со шведского означает «игра скоростью».

Рисунок 1.1. Схематичное представление соотношения нагрузки (на примере нагрузки с МПК-интенсивностью) при непрерывной и интервальной тренировке: интервальная тренировка обеспечивает возможность выполнения большего объема упражнения с высокой интенсивностью

В 40-е годы немецкий специалист В. Гершлер (W. Gershler), зарекомендовавший себя как один из ведущих тренеров по бегу в мире в середине двадцатого века, разработал свой интервальный метод – модель тренировки, выполняемой на определенной ЧСС с периодами отдыха (Gerschler, Roskamm & Reindell, 1964). В этой модели спортсмены выполняли бег на короткую дистанцию с целевой ЧСС 180 уд/мин, после чего следовал период отдыха до тех пор, пока ЧСС не снизился до 120 уд/мин, после чего можно было приступить к следующему повторению. Совместная работа с Г. Рейнделлом, известным немецким кардиологом, помогла обеспечить научное обоснование этого метода тренировки. Изучая кардио-эффекты интервальной тренировки, они показали, что стимул для улучшения ударного объема возникает во время интервалов восстановления между пробежками, когда ЧСС снижается после рабочего отрезка. Эффективность метода была подтверждена проведенным ими исследованием, в котором 21 день ВИИТ вызвал увеличение объема сердца на 20 % и улучшение выносливости бегунов на средние и длинные дистанции. Таким образом, акцент тренировки был сделан на интервале восстановления, что побудило Гершлера и Рейнделла называть такой вид нагрузки «интервальной работой» или «интервальной тренировкой». Эффективность тренировочных инноваций Гершлера убедительно подтвердили результаты выступлений немецкого бегуна Рудольфа Харбига. Тренируясь по предложенной Гершлером «экспериментальной методике», Харбиг установил ряд мировых рекордов в беге на дистанциях 400, 800 и 1000 м. Гершлер успешно тренировал и других бегунов мирового класса, таких как Бартель, Пири, Херманс, Моэнс, Баррис. Одним из самых известных спортсменов, принявших данную модель интервальных тренировок, является Р. Баннистер, который впервые пробежал 1,6 км (1 милю) менее чем за 4 минуты. Его тренировочный протокол включал 10 × 400 м бега за 60 с, разделенных 2-минутным отдыхом. Несмотря на явные успехи его спортсменов, Гершлеру не удалось избежать и большого количества критики: многие оппоненты считали его метод «слишком жестким и опасным».

Метод Гершлера развивался и менялся на протяжении многих лет. Наиболее четко он был описан самим автором в 1963 году в журнале Track Technique (W. Gershler, 1963). В статье обосновываются преимущества интервальной тренировки по сравнению с методом длительной равномерной нагрузкой, который набирал популярность среди бегунов благодаря разработкам А. Лидьярда. Признавая, что длительный бег с постоянной нагрузкой также развивает сердце, Гершлер отмечал три ключевых преимущества интервальной тренировки, которая: 1. занимает меньше времени; 2. является более мощным стимулом; 3. позволяет более точно контролировать интенсивность и продолжительность нагрузки. В качестве критериев, определявших протокол нагрузки, Гершлер предлагал использовать продолжительность усилия, выбранную скорость, продолжительность восстановления, количество повторений. А основной целью интервальной тренировки являлось «развитие большого, сильного сердца»: «Существует тесная связь между работоспособностью и размерами сердца» (W. Gershler, 1963). И именно фаза восстановления, а не нагрузки, развивает сердце, или, как утверждал Гершлер, «позволяет стимулу, особенно сильному, достичь сердца». Восстановление может быть как пассивным (например, лежа на спине), так и активным (бег трусцой). Но до начала следующего повторения ЧСС должна снизиться до 120–140 уд/мин. В следующей статье (Gershler, 1964) основное внимание было уделено мышцам. В частности, подчеркивалось, что воздействие интервальной тренировки оказывается более сильным стимулом для мышц, чем длительная равномерная нагрузка. Для объяснения этого была введена концепция локальной мышечной выносливости как «способности клеток приспосабливаться к состоянию кислородного долга», а также положение о необходимости баланса между общей выносливостью и локальной мышечной выносливостью (например, бегунам на средние дистанции потребуется больше локальной мышечной выносливости, а для бегунов на длинные дистанции баланс будет равным).