О чем же могла писать Добычина, обращаясь к дневнику в неспокойные послереволюционные годы и в советское время, когда далеко не все можно и нужно было доверить бумаге? Важным ей казалось сохранить память о тех выдающихся людях, которые сыграли значительную роль в ее жизни: Александре Бенуа, Николае Кульбине, Игоре Грабаре. Также ей хотелось записать свои мысли об искусстве, о современных художниках и, наконец, обратиться к собственной жизни, вспомнить родителей, дом, детство. Дневник для Добычиной, как и для многих, – форма некой психологической терапии, поэтому возвращалась она к нему в сложные моменты вынужденного бездействия или болезни, в том числе и нервного характера, в периоды острого одиночества и неудовлетворенности собой. Редкие, но пространные записи поздних лет – это буквально прописанное доктором лечение, которое позволяло отвлечься от тягостных мыслей или уменьшить тревогу, обличив ее в слова. Конечно, по ее текстам заметно, что навыками профессионального писателя она не обладала. Ей свойственна частая смена стиля и тона повествования – от интимного, раскрывающего личные переживания, до публицистического, переходящего к официальным панегирикам. Она пробовала себя в разных жанрах, периодически останавливаясь и бросая начатое. Не получив академического образования, Надежда Евсеевна в своих письмах и записках нередко допускала стилистические и орфографические ошибки, за которые в юности ее ругал жених. В 1904 году Петр Добычин писал ей:

«Не беда еще в частной переписке со мной игнорирование знаков препинания, смешение форм неопределенного наклонения с формой 3-го лица единственного числа, отсутствие правильной синтаксической формы речи, не беда для меня, если ты термин “социалистический” употребляешь вместо “социальный” – я пойму, что ты хотела сказать; не беда, если на скорую руку написанное, без всякой – хотя бы бегло внимательной проверки, письмо не лишено пробелов, неточностей <…> кое-как иногда можно разобраться. Но все это не беда для меня (опять-таки не всегда, конечно), а не для тебя» [4].

При этом каждая из хаотичных дневниковых записей и переписка с Добычиным говорят больше о характере Надежды Евсеевны, чем мог бы рассказать том собранных, прошедших цензуру и отредактированных воспоминаний. С супругом Надежда была близка, но едва ли могла поделиться всеми чувствами. Она предельно откровенна только сама с собой. Дневнику Добычина полностью доверяла свои переживания, в том числе и детские травмы: «Если вспомнить детство я ни с кем не дружила так, чтобы пойти и все рассказать и случилось это только потому, что слишком рано подруга обманула, так на всю жизнь и осталось…»

Далеко не всегда у Надежды Евсеевны была возможность и желание рефлексировать и вспоминать, записывая свои мысли. Будучи натурой очень деятельной, волевой, временами властной, Добычина, при всей своей эмоциональности, не чувствовала никакой необходимости обращаться к дневнику в периоды, когда работа кипела, вокруг были друзья и поклонники, а бумага требовалась лишь для хозяйственных заметок, печати каталогов, выставления счетов, планирования экспозиций. Вероятно, у нее просто не хватало времени вести записи. Поэтому если в эпизодических дневниковых заметках Надежда Евсеевна нередко предстает незащищенной, уязвимой, сомневающейся, то ее переписка и факты биографии рисуют нам образ женщины целеустремленной, решительной, страстной. При этом и дневники, и письма – это ткань ее жизни, все нити которой переплетены и связаны, несмотря на видимую противоречивость и обрывочность многих высказываний. Опора на них позволяет выстроить историю, которую сама Надежда Евсеевна предполагала начать рассказывать по следующему плану:

«Рождение. Отец. Мать. Сестры. Двоюродный брат. Родственники родителей. Первый год учения и первая учительница. Компаньон Пимус и его семья. Его отъезд в Америку. Семья Бескин. Орловские знакомые. Первая учительница. Городское училище.

Яшка Дубровинский. Семен Дубровинский. Коля Колышкевич. Петр Добычин.

Петербург.

Экзамен при 6-й мужской гимназии, курсы Лесгафта. Поездка за границу. Замужество. Знакомство с Н. И. Кульбиным. Рождение сына. Н. Н. Евреинов. Знакомство с В. Г. Каратыгиным.

Художественное бюро (1911–1919)

Ал. Бенуа. Его семья. А. П. Нурок. М. Д. Добужинский. А. П. Остроумова. С. П. Яремич. Н. К. Рерих».

На этом составленный ею план обрывается…

Глава 1

Счастливое время детства и юности

Гинда-Нека Шиевна Фишман (в замужестве Надежда Евсеевна Добычина) родилась 28 октября 1884 года в городе Орел во флигеле дома, принадлежавшего Василию Устиновичу Устинову. Дом этот находился на несуществующей ныне Воздвиженской площади города [5]. Площадь считалась торговой и в базарные дни заполнялась возами с товарами: Добычина позже сравнивала вид прилавков с овощами, фруктами и всякой снедью с «Nature morte голландцев XVIII века». Она вспоминала об этом месте с большой теплотой, отмечая, однако, что город и его центр запомнились летом грязью, а зимой напоминали «белый саван». По праздникам площадь оживлялась, гудела и кипела красочной ярморочной жизнью с балаганами и каруселями. В остальное время ее доминантой оставался Крестовоздвиженский храм, окруженный тремя миниатюрными часовнями.

Церковь Воздвижения Креста Господня в Орле. Нач. ХХ века

Любопытно, что практически напротив православного храма в конце XIX века находился еврейский молельный дом, если верить данным карты города, напечатанной в известном орловском издательстве Шемаева [6]. По периметру площади был расположен ряд городских усадеб, от которых сегодня практически ничего не сохранилось. Тем ценнее оставленное Надеждой Евсеевной воспоминание о своем первом жилище:

«…флигель, соединенный с главным белым каменным домом одной площадкой. С этой площадки были к нам и главному дому черные хода. Квартира имела парадный [вход], но тоже со двора, при том оба входа шли по одной линии, между ними 5 или 6 окон. С площадки попадали в сени, а оттуда в большую теплую кухню с русской печью, за которой в узком закоулке спала прислуга. Из кухни проходная комната, оттуда две двери, налево небольшая комната – спальня сестер, несколько поодаль посредине центральной стены дверь в столовую. Эти три комнаты с одним окном. За столовой большая комната с тремя окнами – зала, из нее налево спальня родителей и вторая дверь в маленькую комнату, ведущую в парадную и прилегающую к ней таким образом, что, когда становишься в первой комнате и смотришь в дверь центральной стены, получалось впечатление анфилады, правда, небольшой, но очень уютной. Видимо, это детское впечатление и привело любовь к такому устройству квартир»{2} [7].

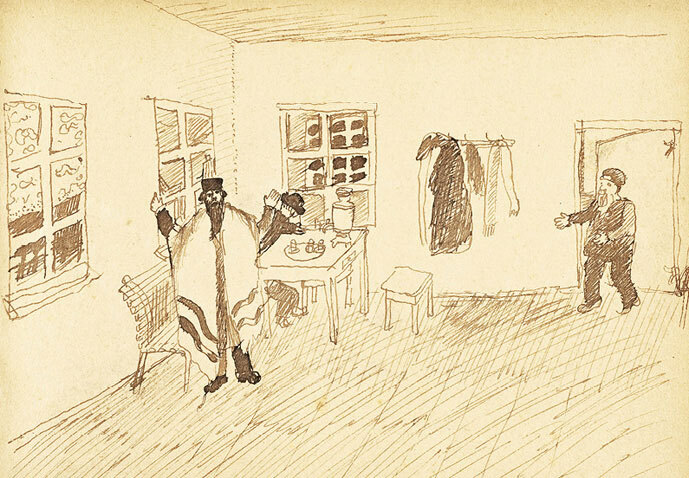

Марк Шагал. У дедушки. Лист из «Большого альбома». 1911–1912

Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

Много лет спустя, выбирая помещения для своего Художественного бюро, Добычина действительно останавливалась на подобных анфиладных планировках квартир, что как нельзя лучше подходило для устройства выставок и вечеров.

Гинда-Нека происходила из еврейской семьи, ни к наукам, ни к искусству никакого отношения не имеющей. Ее отец и мать родились в городе Влодава Седлецкой губернии. Сейчас это территория Польши, граничащая с Западной Белоруссией и Украиной. Шия Нухимович Фишман был призван на военную службу в возрасте 28 лет, уже будучи женатым, что казалось достаточно необычным для того времени. В царскую армию преимущественно набирали совсем юных еврейских мальчиков. Николай I подписал указ о распространении на евреев воинской повинности в 1827 году{3} [8]. Ежегодно еврейские общины должны были рекрутировать по десять здоровых 12-летних подростков с каждой тысячи своих сограждан. Эта норма была выше, чем у христиан, из числа которых в армию брали по семь рекрутов с тысячи человек раз в два года и только по достижении 18-летнего возраста. Военная служба для евреев уподоблялась некой «воспитательной мере» для подавления «фанатизма не поддающейся влиянию народности»[9]. Предполагалось, что в казарме еврейский солдат, оторванный от родной среды и принуждаемый командирами, волей-неволей откажется от прежнего образа жизни и в конце концов перейдет в христианство. С 28-летним Шией Фишманом подобного не произошло. Он не брал в рот ничего из солдатской пищи, кроме хлеба, воды и соли, «совершенно игнорируя любое наказание, не пропускал ни одной молитвы, несмотря ни на какие переходы». Со слов отца Добычина рассказывала, что его постоянно сажали в карцер за разные провинности, в том числе из-за того, что он отказывался что-либо делать в субботу, повторяя раз за разом: «Шабес». Ситуация усугублялась тем, что Фишман не знал ни одного слова по-русски, когда попал в армию, и до конца дней своих плохо изъяснялся на неродном ему языке. Его отправили служить в город Орел, куда на втором году отбывания воинской повинности к нему приехала супруга, только что потерявшая первого ребенка и пережившая пожар, в котором погибло все их скромное имущество. Фрейде Гейла всю жизнь считала свой брак мезальянсом. Когда ее выдавали замуж, она уже осталась сиротой и некому было позаботиться о ее интересах. Тем не менее, будучи верной женой и последовав за супругом, она смогла снять угол и подрабатывала мелкой торговлей, чтобы содержать их обоих. У супругов завязались контакты с местной еврейской диаспорой, которая подкармливала их кошерной едой и периодически давала Шие Фишману возможность заработка. Постепенно их положение улучшилось, и по окончании службы семья смогла открыть собственное дело. Сначала это был пошив мешков для зерна, а через какое-то время – небольшая суконная фабрика. По воспоминаниям Надежды Евсеевны, отец отличался добротой и щедростью к чужим людям, а также был человеком доверчивым, что подводило его в бизнесе. Обманывал его компаньон, некий Пимус, который запомнился маленькой Гинде как человек, приносивший беды в их семью и слезы матери.